最近、パソコンやスマートフォンの普及により、⾃ら字を書く機会はめっきり減少してきました。その影響からか「読める、けれども、いざ書こうとすると書けない漢字」が増えていませんか? 以前はすらすらと書けていたのに、と書く⼒が衰えたと実感することもあります。

この記事を通じて、読むこと・書くこと・漢字の意味を深く知り、漢字の能⼒を⾼く保つことにお役⽴てください。

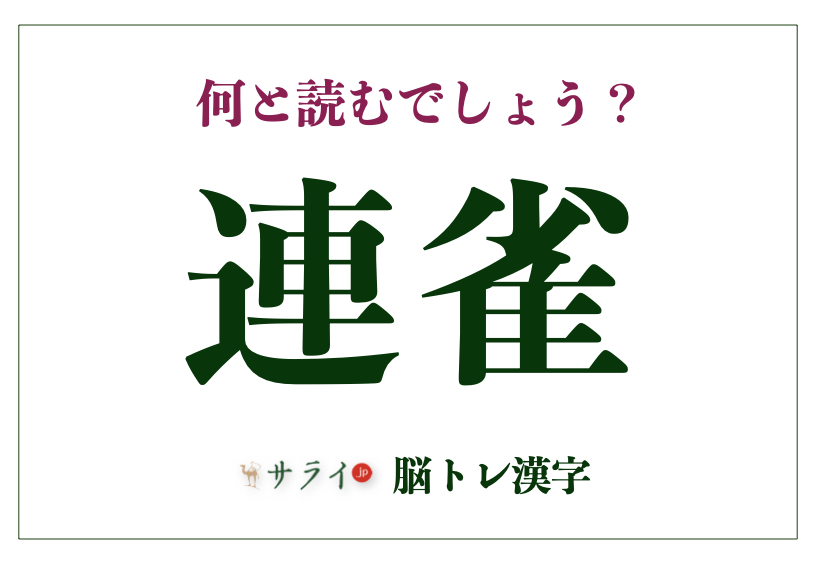

「脳トレ漢字」今回は、「連雀」をご紹介します。秋空を眺めながら漢字への造詣を深めてみてください。

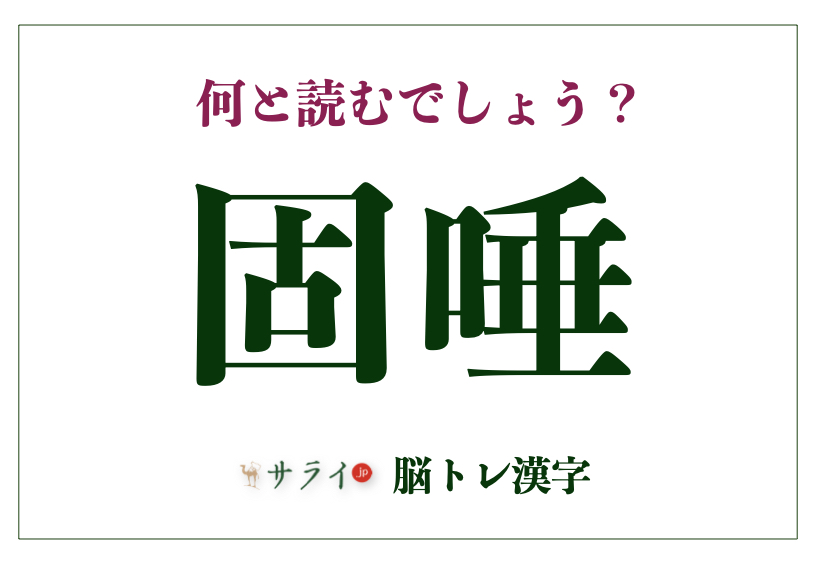

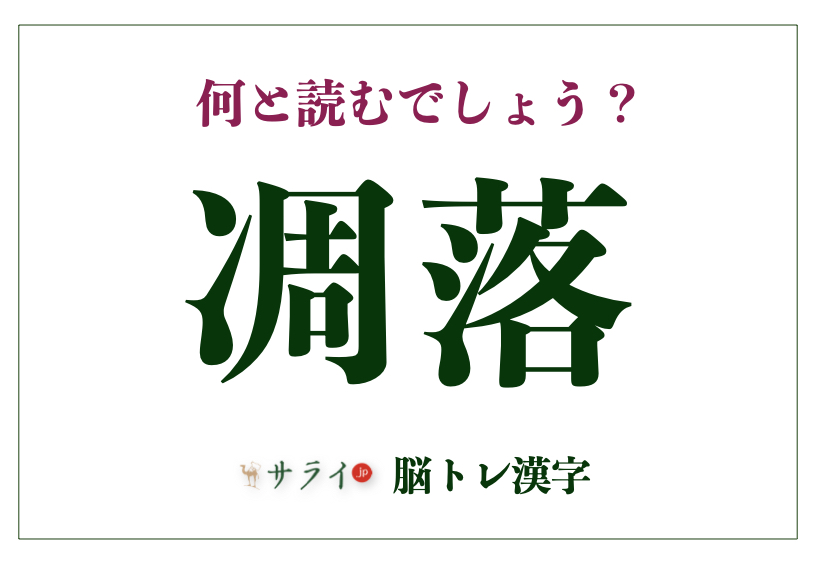

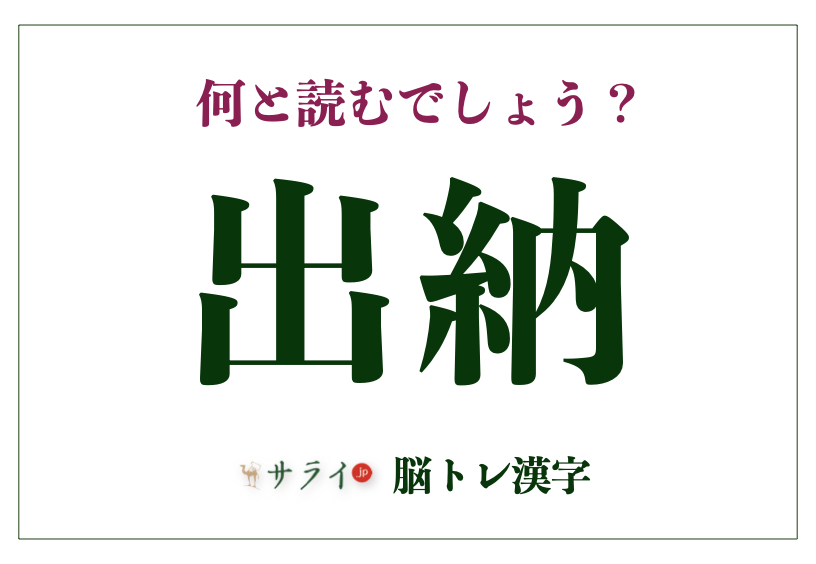

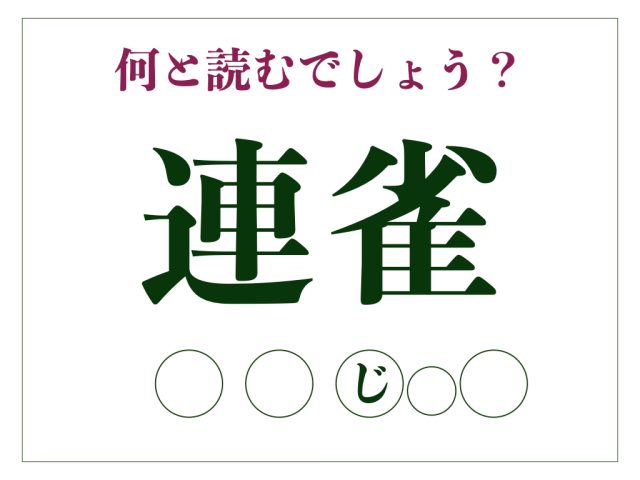

「連雀」は何と読む?

「連雀」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「れんじゃく」です。

この「連雀」には、大きく分けて二つの意味があります。

一つは、鳥の名前です。スズメ目レンジャク科の鳥の総称で、日本では冬鳥として「キレンジャク」や「ヒレンジャク」が見られます。冠羽(かんう)と呼ばれる、頭の上の長い羽が特徴的で、群れで行動することが多い鳥です。

そしてもう一つが、行商人の呼び名です。さらに、地名や宿場の呼称に使われる場合もあります。

「連雀」の由来

江戸時代、天秤棒に荷物を担いで、日用雑貨や小間物を売り歩く商人たちがいました。その姿が、長い尾を持つレンジャクの鳥が連なって飛ぶ様子に似ていたことから、彼らを「連雀」と呼ぶようになったといわれています。

行商人を「連雀」と呼んだことから、やがて彼らが集まって住む地域を「連雀町」と呼ぶようになりました。

江戸で最も有名だったのが、神田にあった「神田連雀町」です。ここは、現在の千代田区神田須田町や神田淡路町あたりにあった町で、まさに連雀商人たちの拠点でした。彼らはこの場所から、江戸市中へ様々な品物を売り歩いていたのです。

しかし「明暦の大火」の後、幕府は防災を目的とした大規模な都市計画の見直しを行います。その一環として、神田連雀町の住民たちは、遠く離れた江戸城西方の郊外、現在の東京都三鷹市への移住を命じられました。

こうして誕生したのが、三鷹市の「下連雀」(しもれんじゃく)という地名です。故郷である神田を偲び、移住先でも同じ「連雀」の名を使い続けたのですね。

現代の「連雀」たち

背中に荷物を一つ背負い、自身の才覚と身軽さを武器に町から町へと渡り歩いた連雀商人たち。その姿は、現代の私たちの働き方にも重なる部分があるように思えませんか。

近年、特定の会社や場所に縛られず、パソコン一つで仕事をする「ノマドワーカー」や、複数の仕事を掛け持つ「複業」(副業)といった働き方がずいぶんと広がりました。かつての連雀商人たちが、背負子に知恵と商品を詰め込んで江戸の町を駆け巡ったように、現代の私たちは、知識やスキル、そして人との繋がりを資本として、社会を渡り歩いているのかもしれません。まさに「現代の連雀」といえるのではないでしょうか。

***

いかがでしたか? 今回の「連雀」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 一つの漢字から、鳥の生態、江戸の歴史、そして現代の私たちの生き方にまで繋がる、言葉の面白さを感じていただけたなら幸いです。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com