はじめに-十返舎一九とはどのような人物だったのか

滑稽本『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)』の作者として知られる十返舎一九(じっぺんしゃ・いっく)は、江戸時代後期を代表する職業作家のひとりです。コミカルな文体と庶民の生活感を巧みにとらえた作風は、現代でも人々の心を惹きつけてやみません。

この記事では、笑いと風刺に満ちた作品群を残した一九の人生と、彼が生きた時代背景を史実をベースに辿っていきます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、蔦重が出版した黄表紙好きの重田貞一(しげた・さだかず)、のちの十返舎一九(演:井上芳雄)として描かれます。

十返舎一九が生きた時代

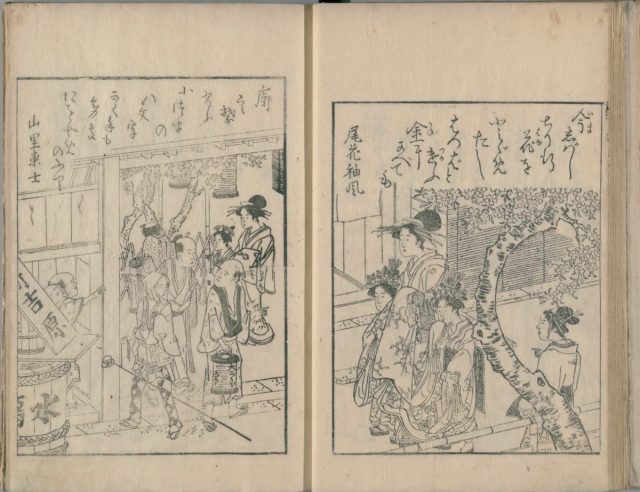

十返舎一九が活躍した18〜19世紀の江戸時代後期は、庶民文化が大きく花開いた時代でした。出版業が隆盛を極め、黄表紙や洒落本、合巻などの娯楽文学が町人層に広く受け入れられていきます。

江戸や大坂の都市では、旅、買い物、芝居見物といったレジャー文化も広がり、それを反映するように、滑稽本というジャンルが人気を集めていきました。その代表的存在こそが、十返舎一九だったのです。

十返舎一九の生涯と主な出来事

十返舎一九は明和2年(1765)に生まれ、天保2年(1831)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

武家の家に生まれ、放浪と文筆の道へ

十返舎一九は明和2年(1765)、駿河国府中(現在の静岡市)で武士の子として誕生しました。本名は重田貞一、通称は与七。筆名の「十返舎」は香道の「十返し」から、「一九」は幼名「市九」に由来するといわれています。

若い頃は武家に仕えましたが、まもなく致仕。23歳ごろ、大坂の町奉行・小田切土佐守(おだぎりとさのかみ)の配下として働いた時期もありましたが、最終的には文筆を生業とする人生を選びました。

浄瑠璃作者から戯作の世界へ

文筆業としての第一歩は、寛政元年(1789)に近松余七の名で発表した浄瑠璃『木下蔭狭間合戦(きのしたかげはざまがっせん)』。これを皮切りに、寛政6年(1794)には江戸に出て、蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)のもとに寄食し執筆を始めます。

翌年には黄表紙『心学時計草(しんがくとけいぐさ)』(出版者:蔦屋重三郎)を発表し、本格的に戯作者としての活動をスタート。以後、黄表紙、洒落本、合巻、滑稽本などあらゆるジャンルに挑み、膨大な作品を残しました。

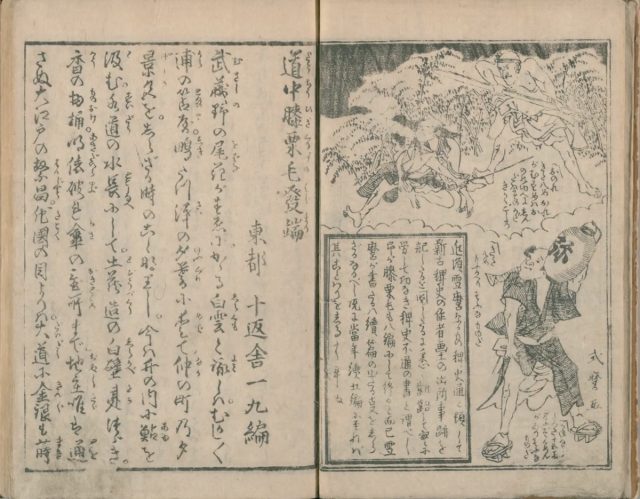

代表作『東海道中膝栗毛』の誕生と大ヒット

享和2年(1802)、一九の代表作『東海道中膝栗毛』初編を刊行。主人公の弥次郎兵衛(やじろべえ)と喜多八(きたはち)の珍道中を描いたこの作品は、旅行ブームや町人文化の気分と見事にマッチし、爆発的な人気を博します。

その後、21年にわたり続編が出版され続け、最終的に主人公たちは江戸に戻るまで全国を旅する壮大なシリーズとなりました。

この作品では、狂言や小咄、旅行記などの要素が絶妙にミックスされ、読者の笑いを誘う一方で、江戸時代の風俗や人々の暮らしが生き生きと描かれています。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2558997

多作と読者目線に徹した職業作家

十返舎一九は、自ら挿絵まで手がける多才さで知られ、低コストで作品を仕上げられる職業作家として版元からも重宝されました。黄表紙と合巻だけでも360種以上を手がけるなど、江戸時代屈指の多作家としてその名を馳せます。

この驚異的な執筆量の背景には、読者の嗜好に敏感に応えようとする姿勢と、筆一本で生計を立てる覚悟がありました。原稿料を収入源とする生活のなかで、一九は庶民向けの教科書類(往来物)も多数執筆。さらに、素人作者の原稿を代筆・編集したり、自身の名を貸したりと、柔軟な方法で筆をふるい続けました。

また、自らの筆名を冠した「十返舎社中」という作家グループを組織したことからも、一九のプロデュース力や宣伝戦略の巧みさがうかがえます。読者の喜ぶものを徹底的に追求し、江戸の「エンタメ」を支えた元祖コンテンツクリエイターといえる存在であったといえるでしょう。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533893

晩年とその人柄

『東海道中膝栗毛』などで描かれる一九のイメージは、陽気で道化的な町人そのものですが、実生活では几帳面で誠実な性格だったと伝えられています。

若い頃に長谷川町のある家へ婿入りしたものの、まもなく離縁。その後再婚し、1男1女に恵まれた家庭人としての顔も持っていました。酒や遊里を好んだとされる一方で、それらも「演出されたキャラクター」だったという見方もあります。

そして天保2年(1831)、67歳で死去。『東海道中膝栗毛』の作者としての圧倒的な名声に包まれながら、穏やかな晩年を迎えました。

墓は東京都中央区・東陽院にあり、今なお江戸文芸を語る上で欠かせない存在として、多くの人々に親しまれています。

まとめ

十返舎一九は、江戸時代後期の大衆文化を牽引した元祖エンターテインメント作家といっても過言ではありません。旅や町の風景、庶民の言葉や笑いを鮮やかに描き出し、人々の心を癒やし、楽しませた存在でした。

その代表作『東海道中膝栗毛』は、いまなお日本の文学や演劇に多大な影響を与え続けています。笑いと風刺の力を信じ、筆一本で生き抜いた十返舎一九。その足跡は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『日本人名大辞典』(講談社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)