はじめに-曲亭馬琴とはどのような人物だったのか

『南総里見八犬伝』(なんそうさとみはっけんでん)をはじめとする読本(よみほん)作品で知られる、江戸時代後期の文豪・曲亭馬琴(きょくてい・ばきん、滝沢馬琴)。28年という歳月をかけて代表作を完成させたその姿は、「不屈の文士」と称されるにふさわしいものです。

商業出版の成熟とともに読者を意識した作品作りが求められた江戸後期において、馬琴は道徳や勧善懲悪の思想を根幹に、圧倒的な筆力と考証によって物語世界を築き上げました。

馬琴の文学人生は、たゆまぬ努力と葛藤、そして家族との関係によって支えられていたのです。この記事では、曲亭馬琴の生涯について、史実をベースに紐解いていきます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、蔦重の耕書堂に手代として世話になる滝沢瑣吉(たきざわ・さきち、演:津田健次郎)として描かれます。

曲亭馬琴が生きた時代

馬琴が生きた18〜19世紀の江戸後期は、文化・文政期を中心に町人文化が花開いた時代。出版の自由度も増し、黄表紙や読本、合巻といった娯楽性の高い読み物が庶民に親しまれるようになっていました。

一方で、社会不安や封建制のゆらぎも背景にあり、人々は勧善懲悪や因果応報といった価値観に立脚した物語に惹かれました。

馬琴の物語が広く受け入れられたのは、まさにその時代背景と深く結びついています。

曲亭馬琴の生涯と主な出来事

曲亭馬琴は明和4年(1767)に生まれ、嘉永元年(1848)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

幼少期の孤独と出奔|「文学」に救われた少年

曲亭馬琴(本名・滝沢興邦《たきざわ・おきくに》)は明和4年(1767)、江戸・深川で父・滝沢運兵衛興義(おきよし)と母・門の五男として生まれました。1000石取りの旗本の用人という家柄でしたが、わずか9歳で父を亡くします。

長兄・興旨が一時家督を継ぎましたが、俸禄を半減され翌年浪人。馬琴が10歳にして家督を継ぐことになります。主家の嫡孫・八十五郎の小姓役として邸内に預けられます。

しかし、この幼主が癇癪持ちで、馬琴少年は日々の呵責に耐える日々。ついに14歳のとき、「木がらしに思ひたちけり神の旅」と詠んだ句を障子に残し、屋敷を出奔します。

以後、兄のもとで暮らしながら俳諧や漢学、狂歌などを学び、武家に仕えるも定着せず、市中を転々とする漂泊の青年期を送ることになります。

この時期に読み漁ったのが、漢籍、和書、俳書や浄瑠璃本、戯作書。そこには、のちの馬琴文学を形作る知識と想像力の芽が息づいていたのかもしれません。

戯作で身を立てる決意|師・山東京伝との出会い

24歳のとき、馬琴は戯作(げさく)で生きることを決意。当時人気の戯作者・山東京伝(さんとう・きょうでん)に弟子入りし、翌年、初めての黄表紙『尽用而二分狂言』(つかいはたしてにぶきょうげん)を発表します。筆名は「大栄山人」(だいえいさんじん)。これが作家・馬琴の第一歩でした。

その後、京伝の代作をしたり、蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)の元で番頭を務めたりと、出版の現場で経験を積みながら実力を磨いていきます。

27歳のときには、飯田町の商家・伊勢屋(いせや)の寡婦で3歳年上のお百と結婚し婿入り。生活の基盤を作るとともに、戯作に専念する環境を整えました。

しかし、家業の下駄屋は義母の死後に閉め、再び滝沢姓に戻り、以後は筆一本で生きていく体制を築きます。

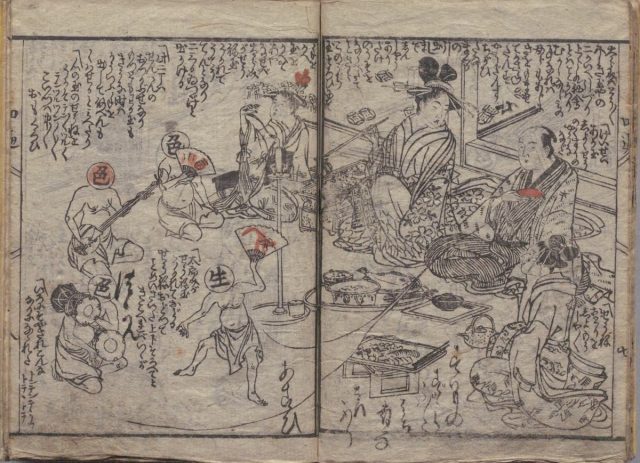

曲亭馬琴 作 ほか『四遍搨心学草帋 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[寛政8(1796)]序.

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892547

【読本作家としての飛躍|「勧善懲悪」に命を懸ける。次ページに続きます】