ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)も第39回、蔦屋重三郎(演・横浜流星)に「身上半減」という処分がくだされました。

編集者A(以下A):蔦重は、田沼びいきであることを隠そうとせず、松平定信(演・井上祐貴)を茶化す『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を刊行しますが、それが絶版にされ、その余波で、長年付き合いのあった朋誠堂喜三二(演・尾美としのり)などの作家陣が筆を折り、恋川春町(演・岡山天音)にいたっては自裁してしまいます。武家階級の作家陣が「退場」し、町人出の北尾政演=山東京伝(演:古川雄大)への期待が高まっているという流れでした。

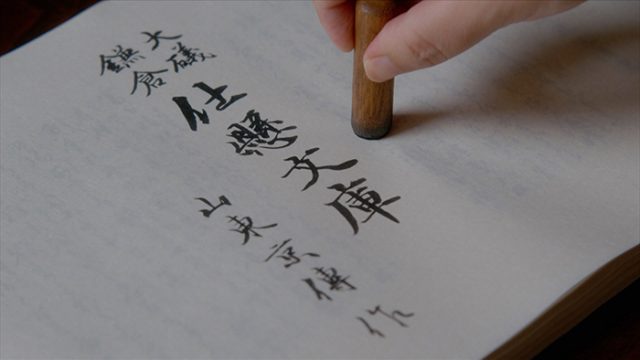

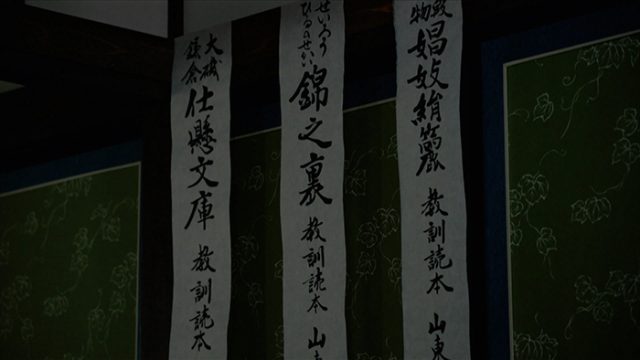

I:政演もいったんは蔦重と仕事をしたくないとまで主張しますが、結局は元サヤになりました。ここで政演こと山東京伝が執筆したのが、「教訓読本」3作品。好色ものの書籍をあえて、「好色を戒めるもの」と解釈して「教訓読本」として刊行する。なかなかに挑戦的です。蔦重側に立つと、「あくまでお上の施策に抗う」ということで拍手喝采になるのでしょうか。一方で、お上側に立つと、「お上を欺く所業」ということになるのですかね。

A:『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』、『仕懸文庫』『錦之裏』の3作品ですね。東京大学の佐藤至子教授が2017年に著した『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』(吉川弘文館)の受け売りですが、『娼妓絹籭』は、「大坂新町の遊女梅川が見た夢という形で、梅川とその客である忠兵衛の行き詰った関係を描いた」(同書からの引用)だそうです。そのほかの作品も遊女と客の交流に材を求めたものです。

I:山東京伝、よっぽど妓楼に精通していたんでしょうね。でも、田沼時代ならおそらくなんの問題にもならない描写が、松平定信の逆鱗に触れてしまう事態になりました。

A:京伝は、手鎖50日の刑を与えられます。なんだ、2か月未満か、と感じるかもしれませんが、執筆はできませんし、日常生活に大きな支障をきたしたと思われます。しかも5日に一回、同心に手鎖が外れていないか確認されなければならなかった。かなりしんどい刑罰ですよ。

I:相当な打撃ですよね。蔦重の白洲の場面も痛々しかったですし、身上半減って、劇中では、「身上半減の店」というネタにしていましたが、実際は相当に堪えたんだと思います。おそらく健康にも影響したと思われます。ところが蔦重は、この苦境を打開するために、あれこれ思索して、世間をあっといわせる作品を出すことになるのです。やっぱり蔦重はすごいですよね。

A:前述の『江戸の出版統制』という本ですが、なかなか興味深い内容なのです。ところがこのタイミングで、市中では品薄のようです。著者からすれば「べらぼうめ!」というところかもしれませんね。

I:さて、そうした中で、有名な「白河の清きに魚も住みかねて もとの濁りの田沼恋しき」という狂歌が登場しました。劇中では、蔦重の口から巷で流布していますよ、と定信に伝えられていました。

A:汎用性のある作品なので、巷で「元のにごりの昭和恋しき」とか「平成恋しき」とか使っている人、たまにいますよね(笑)。世の中の雰囲気が急激に変容すると、ついつい使いたくなってしまうのでしょう。

I:重要なのは「田沼恋しき」と懐かしんだところで、時代は「田沼時代回帰」ということには決してならなかったことです。

A:歴史の教訓ですね。これこそ「教訓読本」的ネタですよ。

【松平定信の性格を考察する。次ページに続きます】