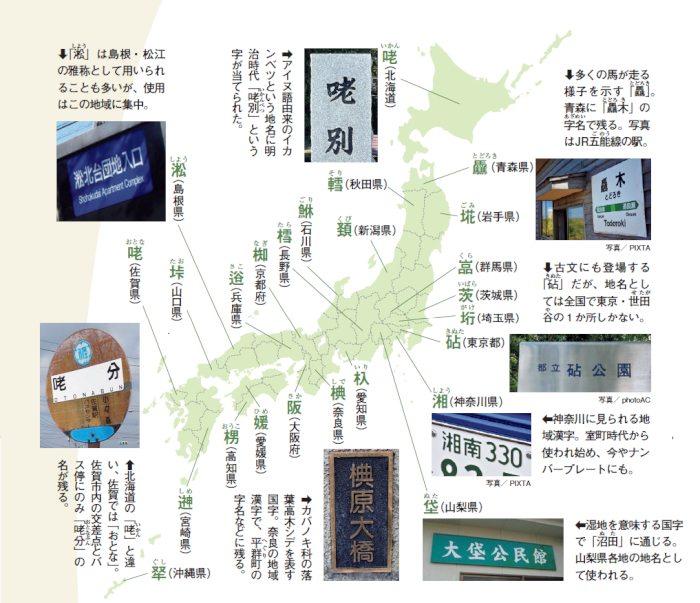

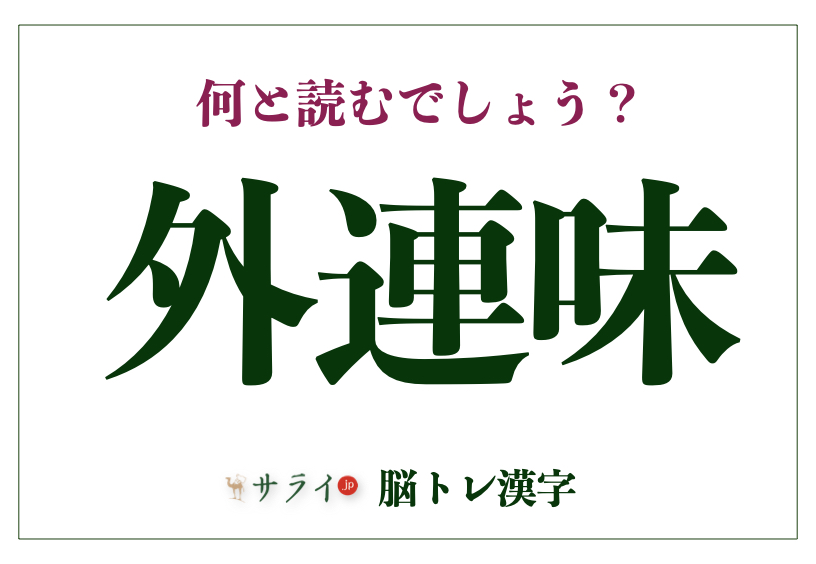

問題です。図の中の(1)~(4)は何と読むでしょう

(答えは一番下に)

蔦屋重三郎が手がけた恋川春町による黄表紙。漢字学習の定番『小野篁歌字尽(おののたかむらうたじづくし)』という往来物(手習い教科書)のパロディで、吉原遊廓の情景を漢字の造字で表した。

天明3年(1783)刊、3巻。版元・蔦屋。国立国会図書館蔵

私たちは「漢字」を不変なもの、と捉えているが、江戸の人たちにとって、漢字はもっと自由なもので、“遊び”の対象だったのである。江戸の漢字遊びのひとつが、創作漢字の「嘘字(うそじ) 」で、その代表作が、戯作者・恋川春町の『廓■(たけかんむりに愚)費字尽(さとのばかむらむだじづくし)』だ。既存の漢字の組み合わせで、まったく新しい漢字を造字してしまった。「費字(むだじ)」とは「役に立たないむだな字」の意味。だからこその“遊び”なのだ。

江戸の人々は、『廓■(たけかんむりに愚)費字尽』の「嘘字」を見、絵と照らし合わせながら、「ああそうか」とにやついたに違いない。

ニンベンに「春」は?

『浮世風呂(うきよぶろ)』の式亭三馬が、春町に倣って手がけた滑稽本が『小野■(たけかんむりに愚)嘘字尽(おののばかむらうそじづくし)』だ。

例えばニンベンに「春」。これは「浮気」と読む。ニンベンに「夏」なら「元気」。ニンベンに「暮」

で「まごつき」と読ませた。金ヘンに「母」なら「へそくり」だ。

国字「鰯(いわし)」を生み出したのと同じ要領で「嘘字」を作り、漢字そのものを遊び尽くす。粋な江戸の言葉遊びである。

取材・文/角山祥道

答え:(1)みたて(男が少し離れて遊女を選び定める)、(2)ふる(遊女が男に背を向ける)、(3)しのぶ( 「門」の中に「笠」。お忍びで笠をかぶって吉原の大門をくぐる)(4)ほんどいや( 「門」の中に「絵本」。吉原の中で絵本を売る本問屋)