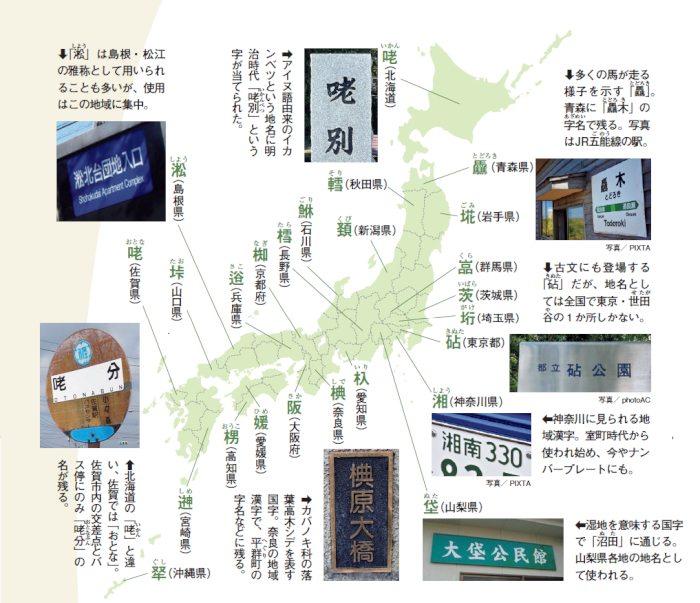

特定地域に残されたレア漢字

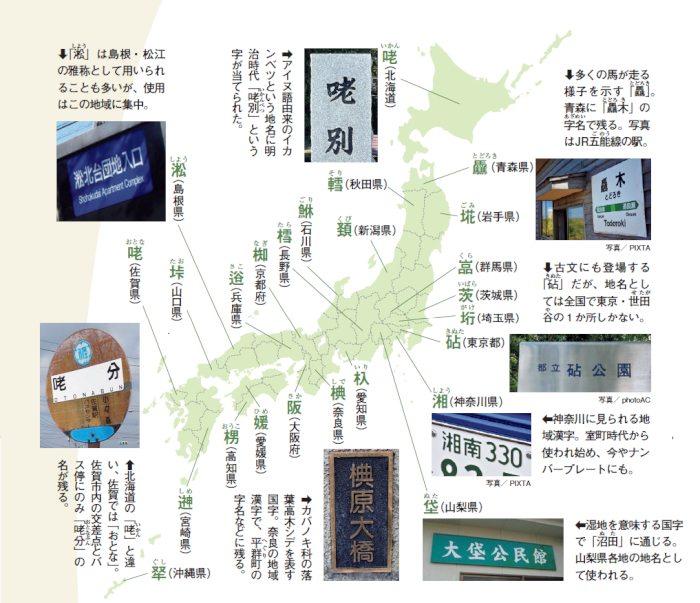

方言漢字地図(主だった方言漢字を記載)

漢字は全国共通ではない。

こう話すのは、国字研究の第一人者・笹原宏之さんだ。

「話し方にも『方言』があるように、実は漢字においても『地域音訓』や『地域漢字』が存在しています。これらをまとめて『方言漢字』と呼んでいます。その地域の人にとっては当たり前なので、自分たちだけが使っていると気づかないこともあるのです」

笹原さんによれば、「方言漢字」は、その地域でしか使われなくなった中国伝来の漢字や、自分たちで作り出した国字など、出自はさまざまなのだという。それぞれの土地に住む人々が、独自の地勢、風土、文化、習俗などにあわせて漢字に工夫を加えたり、淘汰したりしながら育んできた結果、地名や名字に残った。

例えば「垳(がけ)」。

埼玉・八潮市のみに見られる地域文字で、これも国字のひとつだ。地名としては、江戸期の1615年前後からあるという。

「八潮と東京・足立の境を、『がけ』のような斜面を持つ垳川(がけがわ)が流れており、その近辺に『垳』を持つ地名があります。『土』が『行』ってしまうことで『がけ』ができると解釈しうる構成は理解しやすく、それが定着した一因でしょう」

日本人の視覚的表現

笹原さんは、数多の国字、方言漢字が生まれてきた理由を「日本人のイメージ重視と視覚的表現の敏感さ」に求める。

「愛知や岐阜で見られる国字の『杁(いり)』。雨の少ないこの地域では、雨水を溜める池や農地にその水を流すための用水路と水門が多く作られました。これが木製だったため、『杁』が生まれたといわれています。これも漢字から視覚的イメージを喚起しやすいですよね」

しかし方言同様、方言漢字も危機に瀕している。

「最近は文字の表面的なイメージや効率化の観点から、こうした方言漢字を地名から外そうという行政の動きがあります。ですが方言漢字には、その土地の物語や文化が詰まっています。方言漢字という地域文化を各地域で一人一人が大切に守っていくことが大事だと思います」

解説 笹原宏之さん(早稲田大学教授・59歳)

昭和40年生まれ。国字研究の第一人者。早稲田大学社会科学総合学術院教授。文学博士。著書に『氏名の史実・現実』『日本の漢字』『国字の位相と展開』、編著に『方言漢字事典』など。

取材・文/角山祥道 写真提供/笹原宏之