文・写真/晏生莉衣

「教皇選挙」(コンクラーヴェ)で日本でもよく知られるようになったローマ教皇。前回レッスン(【教皇選挙の「漁師の指輪」に込められた、ローマ教皇とさかなの深い関係】https://serai.jp/living/1239631)では、新教皇が身につける「漁師の指輪」は、初代ローマ教皇で元漁師のペトロに由来していることを紹介しました。

高名な宗教指導者が漁業従事者だったという経歴は興味深いところですが、では、ペトロはどこで漁をしていたのでしょうか。

ペトロがシモンで漁師だった頃

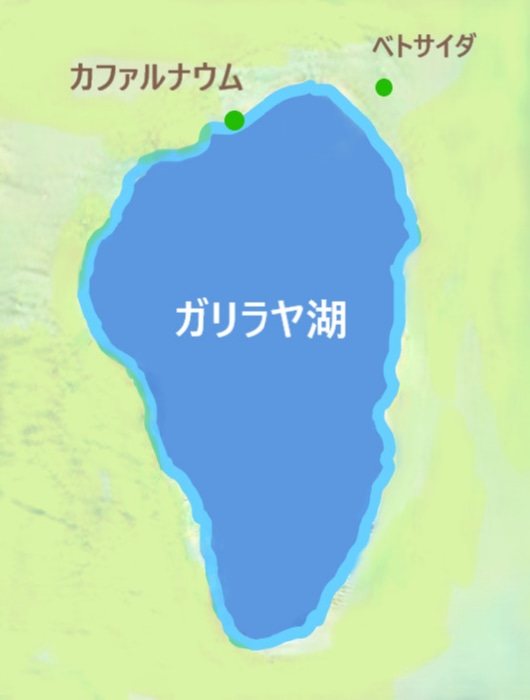

新約聖書によると、ペトロは現在のイスラエル北部ガリラヤ地方にあるガリラヤ湖の北東部、ベトサイダの出身で、カファルナウム(またはカペナウム)という湖畔の町で漁をしていました。当時は「ペトロ」ではなく、シモンという名前でした。

ペトロは弟のアンデレや、二人に続いてイエスの弟子になったヤコブとヨハネの兄弟やその家族とともに小規模ながらカファルナウムで漁業を営み、雇い人もいたということです。こうした漁師仲間の長だったので、ペトロはある程度、裕福だったように思われています。

当時のカファルナウムは漁業と交易などで栄えていたガリラヤ地方の主要な町で、イエスが宣教活動の足場とした地でもありました。イエスが網で漁をしていたペトロとアンデレの兄弟に自分の弟子となるよう呼びかけられたのも(前回参照)、カファルナウムです。

発掘調査で発見された住居跡

イエスとペトロが出会った町。キリスト教にとって重要なこのエリアでは、歴史的資料にもとづいた発掘調査が欧米の考古学者らによって19世紀から現在に至るまで行われており、さまざまな遺跡が見つかっています。

なかでも注目の発見は、今から2000年程前にさかのぼってペトロが住んでいた家とされる遺跡です。1968年と比較的新しい年代の発見で、フランシスコ会司祭でもあるイタリアの考古学者によって報告されました。

初代教皇ペトロの住まいとなれば、キリスト教を信じる人たちにはそれだけでも興味深い場所ですが、この家にはイエスも滞在するようになったことが聖書に書かれています。住居跡の発見によって、イエスやペトロたちが当時どのような生活を送っていたのかを考察する多くの手がかりがもたらされました。

ガリラヤ湖とは

新約聖書には、イエスが教えを説くだけでなく、病人を治癒する、悪霊を追い出すなど、カファルナウムを含めてガリラヤ湖周辺でイエスが行ったさまざまな業についてのエピソードが記されています。周辺ではなく、ガリラヤ湖を舞台にイエスが起こした奇跡の数々も伝えられています。

こうしたことからガリラヤ湖はキリスト教の聖地巡礼では外せない場所になっていますが、キリスト教関連以外でも、このガリラヤ湖にはいろいろとユニークな点がありますので紹介しましょう。

海抜の低さ

ガリラヤ湖の海抜はマイナス212メートルほどで、世界の中で死海の次に低地に位置しています。死海は塩湖、ガリラヤ湖は淡水湖ですので、淡水湖としてはガリラヤ湖の湖面は世界一低いことになります。

日本の有名な湖に似ている

ガリラヤ湖は竪琴(たてごと)のハープのような形をしており、ヘブライ語で竪琴を意味する「キノール」に由来した「キネレト湖」(またはキネレット湖)という別称があります。日本語にすれば「竪琴の湖」となります。

竪琴は、古代イスラエルにおいて神を讃えるために奏でられた神聖な楽器でしたから、その命名には神への賛美や畏敬の念がこめられていたのかもしれません。

とても優雅な響きがある名前ですが、言うなれば「イスラエルの琵琶湖」。そんなイメージを抱かせます。そして実際のところ、形状にも同じような特徴があります。

琵琶湖は琵琶を上下逆さにしたような形で、北側が大きくふくらみ、南側になるほど細長くなりますが、ガリラヤ湖も同様に北のほうが特に広く、南になるにつれてせばまっています。

このような類似点から、ガリラヤ湖は琵琶湖関係者から引き合いに出されることもあるようです。

ガリラヤ湖の面積は約166平方キロメートルで、これは日本最大の湖である琵琶湖の4分の1ほどの大きさですから、ガリラヤ湖もそれなりに大きな湖だといえます。

名前がいろいろある

ガリラヤ湖には「キネレト湖」のほかにも別称があります。ローマ帝国のティベリウス皇帝にちなんで西岸に建設された都市ティベリアに由来する「ティベリアス湖」や、湖の北西岸にあったゲネサレト平原に由来する「ゲネサレト湖」とも呼ばれます。

観光ガイドブックやマップにもこうした異なる名前で記載されていることがあるのですが、どれも同じ湖を指しています。

このように違った名があるのは時代によって使われた言語が変化したことが一因で、聖書の時代背景からいえば、「キネレト湖」はヘブライ語が話された時代の旧約聖書に、そのほかの名称は新約聖書に出てきます。

現在は、一般的には「ガリラヤ湖」という名がもっともポピュラーですが、ヘブライ語が公用語のイスラエルでは、今でも正式名称は「竪琴の湖」を意味する「キネレト湖」となっているそうです。

ガリラヤ湖の恵み

実際のところ、イスラエル最大の淡水湖であるガリラヤ湖は、古代から現代に至るまでヨルダン川の水をたたえ、人々の暮らしを支える大切な水源であり、豊かな恩恵を与えてくれる貴重な存在であり続けています。

新約聖書の時代に戻れば、イエスはエルサレムで十字架につけられて処刑された3日後に復活したと伝えられており、復活後、イエスはガリラヤに行くので弟子たちもそうするようにというメッセージが告げられたと、マタイとマルコによる福音書に記されています。

ペトロたちはその言葉どおりにガリラヤに帰り、再びガリラヤ湖で漁に出ますが、夜になっても一匹の魚もとれませんでした。ところが、明け方になってイエスが岸辺に姿を現し、イエスの言葉どおりにすると、ペトロが引き上げた網は153匹もの大きな魚でいっぱいになったといいます。(ヨハネによる福音書。ここでは「ティベリアス湖」となっている)

琵琶湖が日本人の精神文化に深く根ざす神聖な湖であるように、「竪琴の湖」もキリスト教の世界ではただの漁場でも水源でもありません。

ガリラヤ湖は、イエス・キリストと弟子たちの物語の始まりから終わりまで、彼らをつなぐ信仰の恵みをたたえた故郷のような存在でした。そして、その物語の終わりは、ペトロをリーダーとする弟子たちにとってあらたな始まりだったのです。

<注> 出典:日本聖書協会『新共同訳 聖書』

晏生莉衣(あんじょう まりい)

教育学博士。国際協力専門家として世界のあちらこちらで研究や支援活動に従事。国際教育や異文化理解に関する指導、コンサルタントを行うほか、平和を思索する執筆にも取り組む。著書に、日本の国際貢献を考察した『他国防衛ミッション』や、その続編でメジュゴリエの超自然現象からキリスト教の信仰を問う近著『聖母の平和と我らの戦争』。