ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)では御三卿の一橋治済(演・生田斗真)の「壮大なる陰謀劇」が展開されています。生田斗真さんは『鎌倉殿の13人』で源仲章を演じて以来の大河ドラマ登場です。初登場の高山右近役(『軍師官兵衛』2014年)がもう11年前になるんですね。

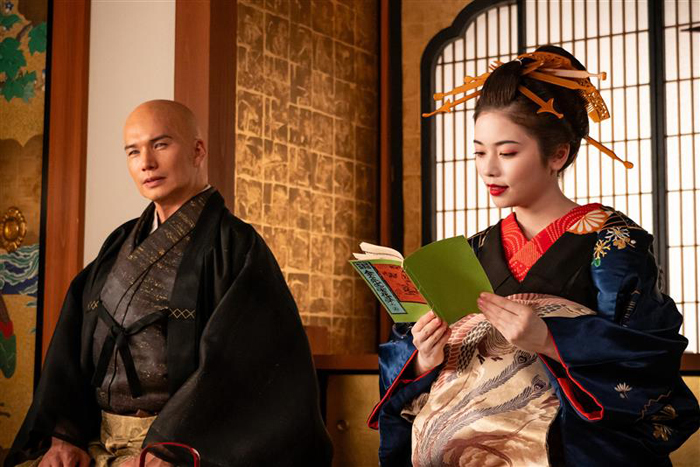

編集者A(以下A):『べらぼう』での一橋治済は、完全に物語のキーマンですからね。自然体で悪事を重ねるという役柄をここまで印象的に演じるとは……。当欄では、折に触れて、「本物の悪は、周囲に悪と悟られることなく善人として死んでいく」ということを「歴史の教訓」として強調しているのですが、一橋治済が劇中で描かれているように「壮大なる陰謀劇」を裏で画策していたとしたら、まさに「本物の悪の所行」。

I:悪の治済を生田斗真さんが絶妙に演じてくれていますよね。これまで知名度が低かったと思われる一橋治済を一気に歴史上のスターダムにひきあげた感があります。

A:あくまで劇中での展開ということで説明すると、田沼意次(演・渡辺謙)と昵懇でブレーンのひとりだった平賀源内(演・安田顕)の死にも「丈右衛門(演・矢野聖人)」という男を介して、一橋治済が関与していたことが描かれました。源内が執筆した生原稿を庭で火にくべさせる治済の姿は衝撃的でした。

I:将軍家治(演・眞島秀和)死後の徳川家には、治済の流れが席巻することになります。まずは、そこを概観したいと思います。第10代家治の後継は、治済の息子が第11代家斉(演・城桧吏)として将軍職に就きます。第12代は家斉の息子家慶、第13代家定は家慶の息子にして、治済のひ孫になります。将軍継嗣問題が政局になった第14代は紀州藩を継いでいた家斉の息子斉順(なりゆき)の息子家茂が就任します。つまり家茂も治済のひ孫になります。このとき家茂と第14代将軍の座を争ったのが水戸家から一橋家を継いでいた慶喜です。

【明治維新後に「第16代」を継いだ徳川家達。次ページに続きます】