近年、秋田には注目度の高い蔵が複数あり、日本酒ファンの関心を集めています。とりわけ「NEXT5」(ネクストファイブ) の活動や、「新政」(あらまさ)の取り組みが話題になり、地域としての存在感が増しています。本記事では、日本酒初心者の方にも楽しんでいただける秋田の日本酒の魅力を紹介します。

文/山内祐治

目次

秋田の日本酒、歴史が育んだ独自の味わい

秋田の日本酒銘柄、知る人ぞ知る名蔵の数々

秋田の日本酒「新政」、革新を続ける伝統の蔵

新政「No.6」、伝説の酵母が生んだ逸品

秋田の日本酒「花邑」、伝統と革新の融合

秋田の日本酒レア銘柄、マニアを魅了する希少酒

まとめ。秋田の日本酒、無限の魅力と可能性

秋田の日本酒、歴史が育んだ独自の味わい

秋田が日本酒の名産地として発展した背景には、興味深い歴史があります。かつて秋田には「院内銀山」をはじめとする鉱山が多く存在し、そこで働く労働者たちに向けた酒造りが盛んになりました。

重労働に従事する人々の疲れを癒すため、辛口ではなく、むしろ甘みを残した味わい深いお酒が多く製造されたという説があります。また日本海に面した沿岸地域では北前船の交易が酒蔵の発展に寄与しました。沿岸部と内陸部の両方で独自の酒文化が花開いたことが、秋田の日本酒の酒質設計につながっています。

秋田の日本酒銘柄、知る人ぞ知る名蔵の数々

秋田には実に豊富な酒蔵があり、それぞれが個性豊かな日本酒を生み出しています。中でも「NEXT5」と呼ばれた若手酒蔵のグループは、今や秋田を代表する5つの蔵として確固たる地位を築いています。

- 山本

- ゆきの美人

- 春霞

- 一白水成

- 新政

これらの蔵元のお酒はどれも秀逸な味わいを持ち、日本酒初心者からベテランまで幅広く楽しめます。

その他にも、齋彌酒造店「雪の茅舎」、日の丸醸造「まんさくの花」、木村酒造「福小町」、大納川「Dainagawa」、浅舞酒造「天の戸」、飛良泉本舗「飛囀(ひてん)」など、魅力的な銘柄が目白押しです。

それぞれの酒蔵が持つ歴史と技術が、秋田の日本酒の深みを生み出しているのです。

秋田の日本酒「新政」、革新を続ける伝統の蔵

秋田の日本酒と言えば、多くの日本酒愛好家が思い浮かべるのが「新政」でしょう。歴史ある酒蔵であり、伝統製法へ回帰することで、現在の地位を確立しました。

一方で、新政の特徴は、新しいことへ果敢にも挑戦する精神性の高さにあります。この蔵発祥の6号酵母はもちろんのこと、白麹を使用したり、貴醸酒を製造したり、ガス感のあるお酒や濁り酒を出すなど、様々な試みを続けています。全量生酛造りという手法を採用しているのも、この蔵ならではの特徴です。

最近では木桶(きおけ)での発酵にも取り組み、かつては“きれいに、きれいに”と清潔さを追求していた醸造哲学から、“きれいな中で微生物との共存”を図る方向へと進化しています。この変化は現代の酒造りの新たな潮流を示すものであり、「新政」の魅力のひとつとなっています。

http://www.aramasa.jp/collection/no.6.html

新政「No.6」、伝統の酵母が生んだ逸品

新政酒造を代表する銘柄「No.6」(ナンバーシックス)は、その名の由来にも興味深い歴史があります。

1900年代初頭、日本醸造協会が設立され、それまで経験則に頼っていた日本酒造りに化学的アプローチが導入されました。なかでも微生物である酵母の管理が重要視され、醸造協会が番号を付与した酵母管理システムを確立したのです。

その6番目のきょうかい酵母(6号酵母)に、新政酒造から抽出された酵母が採択されました。この出来事は東北の酒蔵にとって画期的なものでした。新政酒造はこの歴史を称え、かつての銘柄を刷新し「No.6」というお酒を生み出しました。

現在、新政酒造は6号酵母のみで酒造りをしており、これが「新政」を特徴づける重要な要素となっています。「No.6」以外にも、貴醸酒の「陽乃鳥(ひのとり)」、白麹を使った「亜麻猫(あまねこ)」、各種カラーシリーズなど、様々な銘柄を展開していますが、いずれも6号酵母の特性を活かした味わいが楽しめます。

秋田の日本酒「花邑」、伝統と革新の融合

秋田の日本酒の中でも特異な存在感を放つのが「花邑(はなむら)」です。この銘柄を理解するには、秋田を代表する老舗酒蔵である両関酒造の存在が欠かせません。

実は「花邑」は、山形県の名門「十四代」を醸す高木酒造の高木顕統氏の技術協力・監修があったと広く報じられており、両関酒造の公式HPでも特約店限定ページが設けられています。高木酒造から「美郷錦」「酒未来」といった特徴的な酒米が紹介され、それらを使って「花邑」という新銘柄が誕生したのです。

つまり、両関酒造において高木氏の醸造哲学が影響を与える形で生まれたのが「花邑」です。十四代イズムを彷彿とさせる甘やかな風味を持ちながらも、秋田らしさを備えた独自の個性を持つお酒となっています。

秋田の日本酒レア銘柄、マニアを魅了する希少酒

日本酒マニアの間で熱狂的な人気を誇るのが秋田の希少銘柄です。特に「新政」の限定品、季節銘柄は入手困難なものが多く、購入のために長蛇の列ができることも珍しくありません。

しかし、“レア銘柄至上主義”には一考の余地があります。二次流通では正規価格を大きく上回る掲載例が散見されている一方、蔵元は定価での適正な販売を望んでいるケースが多いのです。

これらのレア銘柄は日本酒専門バーや地酒居酒屋で提供されています。プレミアム価格が付いたボトルを無理して購入するよりも、そうした飲食店で味わってみることをおすすめします。

また、すでに人気が確立した「新政」のレア銘柄を追いかけるのもいいですが、アーリーアダプターとして、これからブレイクするかもしれない秋田の他の酒蔵のお酒を発掘する楽しみ方もあります。「NEXT5」の他の4蔵をはじめ、秋田には素晴らしい酒蔵がまだまだ定価で購入可能です。

まとめ。秋田の日本酒、無限の魅力と可能性

秋田はスター蔵が集まっている地域です。老舗から若手まで、革新的な取り組みを続ける酒蔵が、日本酒文化の新たな地平を切り開いています。

人気のレア銘柄だけに執着することなく、秋田の様々なお酒を幅広く味わってみることで、きっとあなた好みの一本に出合えるはずです。秋田の地で育まれた多様な日本酒の世界を、ぜひ探訪してみてください。

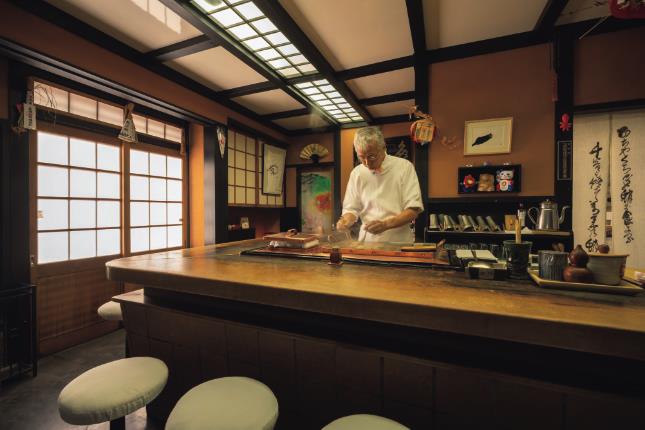

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史