高齢化社会が進む日本において、「遺言書」は家族のトラブルを未然に防ぐ大切な手段となっています。とはいえ、正しい書き方やルールを知らないまま遺言書を作成してしまうと、法的に無効となり、逆に争いの火種となってしまうことも。

そこで今回は、「自筆証書遺言」を中心に、誰でもすぐに書ける正しい遺言書の書き方と、トラブルを避けるための基本ルールについて見ていきましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

遺言書とは?|その役割と書くべき理由

遺言書の種類とそれぞれの特徴

自筆で書く遺言書の基本ルールと注意点

遺言書の正しい書き方|見本・例文で解説

まとめ

遺言書とは?|その役割と書くべき理由

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方や意思を記しておく、法的な文書のことです。自分の死後に起こる可能性のある相続トラブルを防ぎ、家族や大切な人に「最後の意思」を正確に伝えるために作成します。

<遺言書を書くべき理由>

・財産の分け方を指定する(例:誰に何を相続させるか)

・相続人以外に遺贈する(例:お世話になった知人や団体へ)

・婚姻外の子の認知や未成年後見人の指定など、法的な意思表示

・家族へのメッセージを残す(付言事項)

家族を守る「遺言書」の意義とは?

遺言書は遺された家族を守る意味でも重要な手段のひとつです。もし仮に遺言書がない場合、法定相続に従って、相続人全員で協議して財産を分けることになります。しかし、その過程で意見の対立や感情的なもつれが起き、「争族(そうぞく)」と呼ばれる相続トラブルに発展することもあります。

遺言書がない場合に起きる相続トラブル

遺言書がない場合に起きる相続トラブルとはどのようなものなのでしょうか? 2つのケースを例に見てみましょう。

ケース1:兄弟げんかが勃発

登場人物:父(故人)、長男A、次男B

・父が突然亡くなり、遺言書も用意されていなかった。父の財産は、実家(土地・建物)と預貯金300万円のみ。

・長男Aは実家で親と同居・介護していたため、「家は自分が引き継ぐべきだ」と主張。

・一方、次男Bは「家も含めて半分にすべき」と譲らない。

→ 結果、遺産分割協議が2年以上続き、兄弟の関係は完全に断絶。家庭裁判所での調停に発展し、弁護士費用も発生。

ケース2:お世話になった人に何も残せなかった

登場人物:独身女性(故人)、内縁の夫C

独身で子どものいない女性が亡くなった。生前は内縁の夫Cと20年以上同居していたが、法的な婚姻関係はなかった。女性は「Cにすべて残したい」と話していたが、遺言書はなかった。

法定相続では、相続人は女性の妹だけ。結果、Cは財産を一切相続できず、住んでいた家も出ることに。

これらのケースに共通するのは、「遺言書があれば防げた可能性が高い」という点です。自分の財産や家族の将来を守るためにも、元気なうちに一通の遺言書を準備することが、「家族やお世話になった人への最大の思いやり」です。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には大きく3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

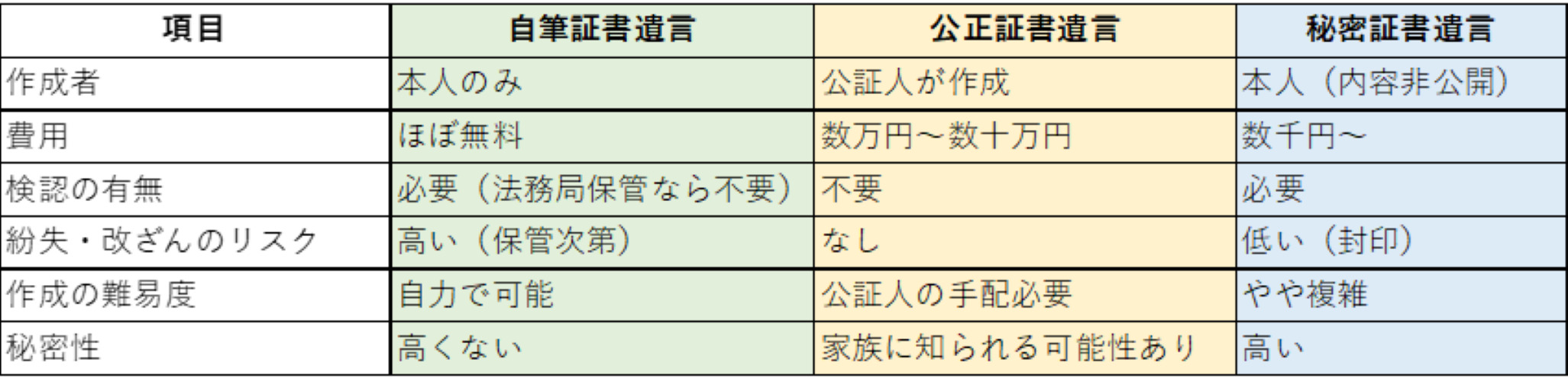

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違い

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、その違いを以下の表にまとめてみました。

<図表1>

どの形式が自分に合っているか判断するポイント

どの形式の遺言書が自分に合っているかをチェックするポイントは、主に以下の3つです。

・チェック1:コストをかけたくない/手軽に始めたい

おすすめ:自筆証書遺言

全文を自分の手で書くだけなので、費用は紙とペン代のみでほぼゼロ。自宅で作成でき、すぐに実行可能で法務局の保管制度を利用すれば安全性もアップします。

・チェック2:無効にならない遺言を確実に残したい

おすすめ:公正証書遺言

公証人が内容を確認・作成してくれるので安心で原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクもありません。また、相続開始後すぐに効力が発生(検認不要)しますが、作成には公証人手数料や証人2人が必要なため、コストとしては数万円~数十万円かかかります。

・チェック3:内容を誰にも知られたくない場合

おすすめ:秘密証書遺言

自分で作成した遺言を封筒に入れて公証役場に持参。内容は秘密のまま保管してもらえます。ただし、手続きがやや複雑で、利用者は少ないのが現状です。

自筆で書く遺言書の基本ルールと注意点

自筆で書く遺言書の基本ルールについて、解説します。

<自筆証書遺言の基本ルール(法的要件)>

民法により、自筆証書遺言には次の要件があります。

・全文を自筆で書くこと(パソコンや代筆は無効)

・日付を自筆で記載すること(例:2025年8月4日)

・署名と押印(実印でなくても可)をすること

※2020年7月より、法務局で保管する場合を除き、財産目録のみはパソコン作成でも可となりましたが、目録の各ページに署名・押印が必要です。

遺言書の正しい書き方|見本・例文で解説

遺言書の正しい書き方について、見本と例文で解説していきます。

【見本】自筆証書遺言の例文

遺言書

私は、以下のとおり遺言する。

第1条 私の所有する不動産(東京都○○市○○町○丁目○番地の土地及び建物)は、長男○○(昭和50年1月1日生)に相続させる。

第2条 私の普通預金口座(○○銀行○○支店、口座番号1234567)の預金全額は、長女○○(昭和52年3月3日生)に相続させる。

第3条 本遺言の遺言執行者として、長男○○を指定する。

令和7年8月4日

東京都○○区○○町1―2―3

山田太郎(署名)

㊞(印)

家族構成ごとの遺言例文(妻・子・孫へ)

遺言書

私は、以下のとおり遺言する。

第1条(妻への相続)

私の妻〇〇〇〇(昭和30年1月1日生)には、下記の財産を相続させる。

1.私の居住していた不動産(東京都○○区○○1丁目2番3号、土地建物)

2.普通預金口座(○○銀行○○支店、口座番号1234567)にある預金のうち500万円

第2条(長男への相続)

私の長男〇〇〇〇(昭和55年5月5日生)には、下記の財産を相続させる。

1.株式:株式会社○○○○の保有株100株

2.預貯金(○○信用金庫○○支店、口座番号2345678)の残高すべて

第3条(孫への遺贈)

私の孫〇〇〇〇(平成20年3月3日生)には、教育資金の一部として100万円を遺贈する。

なお、遺贈分の支払いは長男〇〇〇〇が管理するものとする。

第4条(遺言執行者の指定)

本遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。

遺言執行者は、本遺言の内容を誠実に実行するものとする。

第5条(付言事項)

私がこれまで無事に人生を送ることができたのは、妻〇〇と家族の支えがあってこそです。私の思いを少しでも形として遺せるようにこの遺言を記します。

どうか、家族みんなが仲良く支え合って、これからも良い関係を続けてくれることを願っています。

令和7年8月4日

東京都〇〇区〇〇町1丁目2番3号

山田 一郎(署名)

㊞(押印)

財産の分け方を明確に伝える書き方

明確に伝えるための3原則を説明します。

1.【誰に】

相続・遺贈の対象者を、氏名・続柄・生年月日などで特定できるように書きましょう。

例:

「長男 山田太郎(昭和50年1月1日生)に対して」

「妻 山田花子(昭和30年5月10日生)」など

2.【何を】

財産は具体的に特定できるように書くことが重要です。曖昧な表現はNGです。

悪い例(曖昧):

・家や土地を子どもに渡す

・預金を半分ずつに分ける

良い例(明確):

・「私名義の東京都港区南青山〇丁目〇番〇号の土地・建物を、長男 山田太郎に相続させる」

・「〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号:1234567)の全額を、妻 山田花子に相続させる」

3.【どれだけ】

複数の相続人がいる場合は、割合・金額・具体的な物件の指定で分け方を明示しましょう。

例:

・預貯金3,000万円のうち、2,000万円を妻に、1,000万円を長男に相続させる

・株式会社ABCの株式100株を全て長男に相続させる

まとめ

遺言書は「死後のため」だけでなく、「今を安心して生きる」ためのツールでもあります。特に、家族構成が複雑な場合や、事業承継、不動産の相続などが関わるケースでは、遺言書の有無が大きな分かれ目になります。まずは「自筆証書遺言」から気軽にスタートし、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。大切な家族を守るために、今こそ一歩を踏み出しましょう。

さまざまな金融商品や情報が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)