近年、日本酒の世界は驚くほど多様化しています。かつての「辛口が正統」という価値観から解き放たれ、様々な味わいの日本酒が生まれ、愛されています。今回は、美味しい日本酒の選び方から、話題の銘柄まで、幅広くお話して参ります。

文/山内祐治

目次

美味しい日本酒のニュースタンダード「フルーティー」な味わい

初心者にもおすすめ「淡麗甘口」の魅力

柔らかな味わいの「甘口」日本酒

「辛口」日本酒の新しい魅力

本当に美味しい日本酒とは? 伝統の生酛・山廃から熟成酒まで

「幻の日本酒」その正しい楽しみ方

まとめ。広がる日本酒の世界を楽しもう

美味しい日本酒のニュースタンダード「フルーティー」な味わい

日本酒というと重たい印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、現代の日本酒は驚くほど繊細で華やかな香りを持つものが増えています。特に注目したいのが、フルーティーな味わいの日本酒です。

純米大吟醸や大吟醸などの“吟醸系”と呼ばれる日本酒は、リンゴ、洋梨、メロン、桃、バナナといったフルーツを思わせる芳醇な香りを持っています。これは、お米を丁寧に磨き、じっくりと時間をかけて醸造することで生まれます。

お米の外側には、味わいの重さの原因となる成分が多く含まれているため、よく磨いて、お米の芯の部分だけを使用することで、クリアで華やかな味わいが実現されます。また、低温でゆっくりと発酵させることで、微生物が生み出す繊細な香り成分が保たれ、より豊かな風味を醸し出すのです。

初心者にもおすすめ「淡麗甘口」の魅力

日本酒入門として最適なのが、淡麗甘口の日本酒です。すっきりとした飲み口でありながら、優しい甘みを持つ淡麗甘口は、日本酒が苦手という方にも親しみやすい味わいです。

近年の淡麗甘口は、昔のようなベタッとした重い甘さではなく、爽やかな甘みと適度な酸味のバランスが特徴です。まるで上質な果汁のような心地よさで、冷やして飲むと特に爽やかさが際立ち、夏の食卓にも最適です。

また、アルコール度数が比較的低めに設定されているものも多く、飲み疲れの心配も少ないのが特徴です。和食はもちろん、チーズやフルーツなどと合わせても楽しめる懐の深さを持っています。

柔らかな味わいの「甘口」日本酒

「甘口」という言葉から、単純に甘いお酒を想像される方も多いでしょう。しかし、現代の甘口日本酒は、実に奥深い味わいを持っています。

甘口日本酒の特徴は、大きく分けて2種類の「甘い香り」にあります。一つは、リンゴやメロンといった果実を想起させる香り。もう一つは、綿菓子や飴、キャラメル化した砂糖を思わせる香りです。これらの香りは、実際の甘味と相まって、豊かな味わいの体験を生み出します。

特にキャラメルのような香りは温めて飲むと、旨味と香ばしさに変化していく様子を楽しむことができます。魚介、肉、野菜の焼き物など、香ばしい料理との相性は抜群です。

甘口日本酒の代表格として知られる「十四代」は、辛口全盛の時代に甘口の魅力を世に知らしめた先駆者です。以来、柔らかい甘さのある日本酒は、日本酒市場で確固たる地位を築いています。

「辛口」日本酒の新しい魅力

辛口日本酒は、実は製造過程で生まれる米麹に由来する甘さを、酵母の働きによってどこまでアルコールに変換するかで決まる味わいです。シャープさやドライさを特徴とする「辛口」には、「薄い辛口」から「濃い辛口」まで、実に多様な個性があります。

これは例えるなら、ラーメンでいう塩味の違いのようなものです。さっぱりした塩ラーメンから濃厚な味噌ラーメンまで、「しょっぱい」という一言では表現しきれない味わいの違いがあるように、辛口の日本酒にも様々な味わいの違いがあるのです。

かつて一世を風靡した新潟の「水のように綺麗な辛口」は、辛口の代表例として知られています。しかし、現代の辛口は、単なる「辛さ」だけでなく、複雑な味わいを持つものが増えています。キレのある辛さの中にも、わずかな甘みや旨味を感じさせる奥行きのある味わいが特徴です。

本当に美味しい日本酒とは? 伝統の生酛・山廃から熟成酒まで

本当に美味しい日本酒とは何か。それは「バランス」にあります。伝統的な醸造方法である生酛(きもと)や山廃(やまはい)造りは、乳酸菌の働きによって生まれる深い旨味と複雑な味わいが特徴です。

この製法では、自然の乳酸菌を活用して酒母(しゅぼ)を育てていくため、時間と手間はかかりますが、独特の深みのある味わいが生まれます。更に熟成によって旨味が増し、酸味とのバランスが整っていく様子は、まさに日本酒の神秘とも言えるでしょう。

また、近年注目を集めている熟成酒は、時間とともに変化する味わいを楽しむことができます。若い時期のフレッシュな香りから、熟成によって生まれる深い味わいまで、その変化を楽しむことができます。甘みと旨味、甘みと酸味、熟成と華やかさなど、様々な要素のバランスが取れた日本酒こそ、本当の美味しさを感じられる一本といえるでしょう。

「幻の日本酒」その正しい楽しみ方

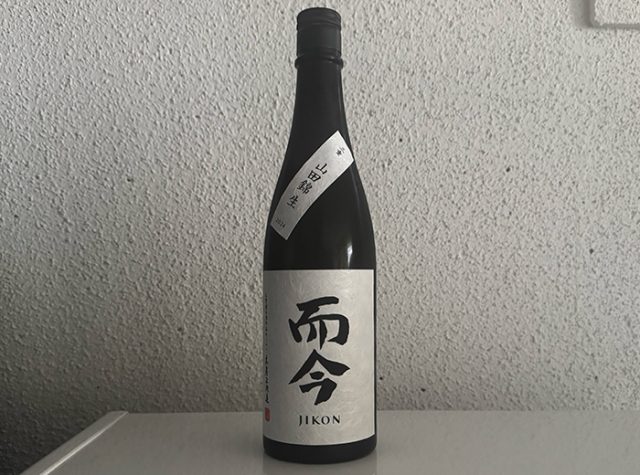

「十四代」「田酒」「新政」「飛露喜(ひろき)」「而今(じこん)」など、「幻の日本酒」と呼ばれる銘柄があります。これらは、品質を重視する蔵元が生産量を抑えているため、なかなか手に入りにくい銘柄です。また、佐賀の「鍋島」なども、注目の銘柄として知られています。

幻の日本酒を楽しむなら、飲食店で飲むことをお勧めします。適正な価格で、適切に管理された状態の日本酒を楽しむことができます。一方で、プレミア価格で販売されている商品には注意が必要です。流通過程での管理状態が不明確な上、そもそも蔵元の利益にはつながらないためです。

まとめ。広がる日本酒の世界を楽しもう

日本酒の世界は、伝統を守りながらも、絶えず進化を続けています。かつての「辛口」「甘口」という単純な区分から、今や果実のような香りを持つフルーティーなタイプ、伝統的な製法による深い味わい、新しい潮流としての熟成酒まで、実に多様な味わいが楽しめるようになりました。

特に注目したいのは、それぞれの日本酒が持つ「バランス」です。甘みと酸味、華やかさと深み、そして何より、造り手の想いと飲み手の感性が響き合うところに、本当の美味しさが生まれるのではないでしょうか。

日本酒選びに、正解・不正解はありません。まずは気軽な気持ちで、自分の好みに合った一本を見つけることから始めてみましょう。そこから広がる日本酒の世界は、きっと想像以上に奥深く、魅力的なものとなるはずです。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史