字画も少なく、しょっちゅう⽬にする簡単な漢字。読めそうなのに、いざ声に出して読もうとすると、正しく読めるかどうか⼼配になって、思わず声を細めてしまう漢字ってありませんか?

サライ世代ともなりますと、いったん思い込み認知をしておりますと、なかなかイニシャライズ(初期化)が難しいですよね。簡単な漢字であっても、確認学習をしていただくことで、思い込み認知をイニシャライズできる機会になると思います。

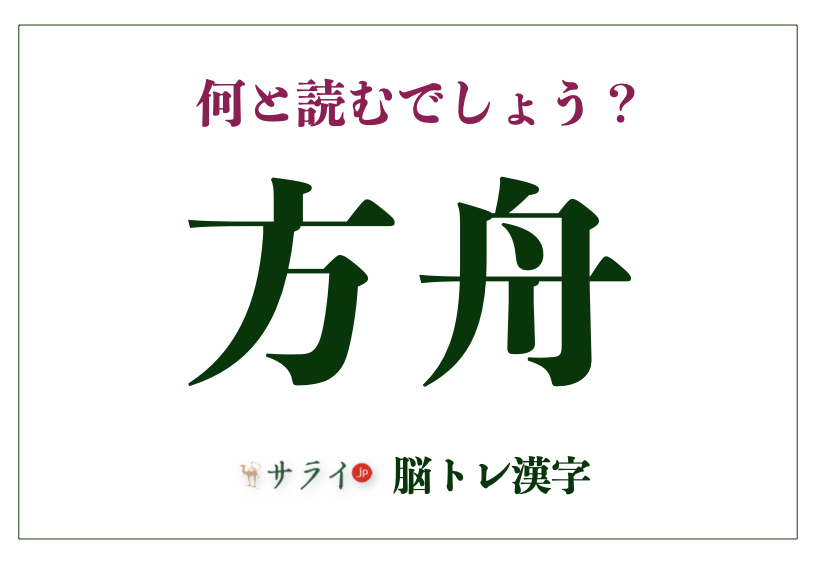

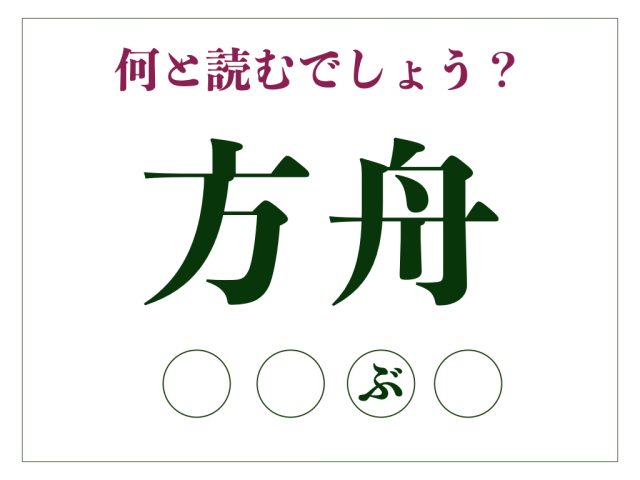

今回の「脳トレ漢字」は、「方舟」をご紹介します。読めそうで読めないこの漢字。実は深い意味が込められています。漢字への造詣を深めてみてください。

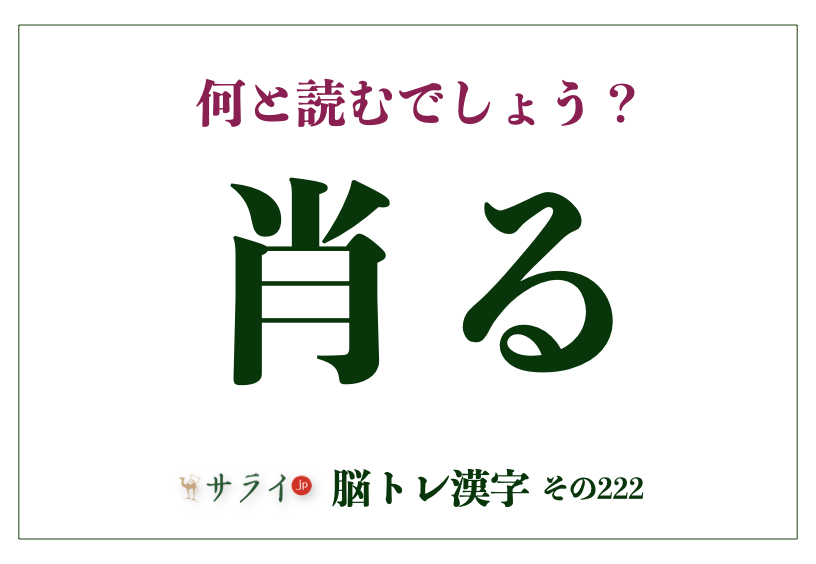

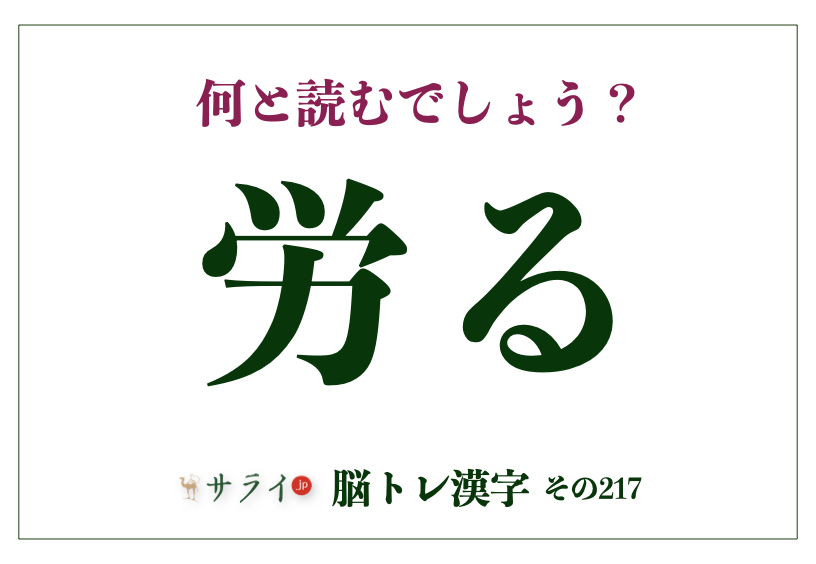

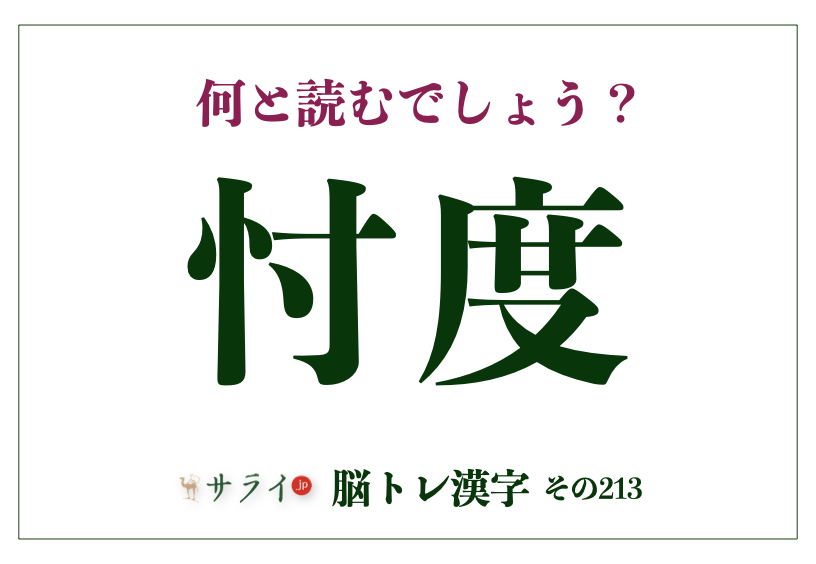

「方舟」は何と読む?

「方舟」の読み方をご存じでしょうか? 「ほうしゅう」とも読みますが……

正解は……

「はこぶね」です。

おそらく、「知っていたよ」という方も多いことでしょう。特に、旧約聖書に登場する「ノアの方舟」の物語は、世界的に有名ですね。洪水から動物たちと家族を守るために作られた、巨大な船。そのイメージが強い言葉です。

「ほうしゅう」という読み方もありますが、その場合は「舟をならべて筏とする」という意味になります。

『小学館デジタル大辞泉』では、「四角い形の船」とあります。「箱舟」とも書きます。

「方舟」の由来 | なぜ「方(四角)」の「舟」なのか?

なぜ「はこぶね」という言葉で、「方舟」という漢字が使われるようになったのでしょうか。

ここで「方」という漢字に注目してみましょう。「方」には「四角い」という意味があります。「方形(ほうけい)」という言葉もあるように、形を示す意味も持つのです。

一方、「舟」は文字通り「ふね」を意味します。つまり、「方舟」とは、字義的には「四角い、箱のような形をした船」を指しているのです。

聖書(創世記)におけるノアの方舟の記述を見ると、神がノアに命じた船の形状は、長さ、幅、高さが具体的に示されており、それは速さや操縦性よりも、とにかく多くのものを載せるための、巨大な「箱」のような構造だったと解釈されています。私たちが普段イメージする、流線形の船とは少し違う、むしろ巨大な浮遊する建造物といった方が近いかもしれません。

この「箱のような船」という特徴を捉え、当時の翻訳者たちが「方(四角い)」と「舟(ふね)」を組み合わせて「方舟(はこぶね)」という訳語を生み出したのでしょう。まさに、漢字の持つ意味を巧みに組み合わせた、見事な造語と言えますね。そして、現代では「方舟」は単なる四角い船ではなく、救済や希望を象徴する言葉へと進化を遂げたのです。

現代社会における「方舟」

現代社会において、「方舟」という言葉は様々な比喩表現として用いられています。例えば、絶滅危惧種の遺伝子を保存するプロジェクトや、災害時に人々が避難する巨大なシェルターなどを指して使われることがありますね。

これは、「方舟」が持つ「危機からの避難」「種の保存」「未来への希望」といった、元の物語に由来する象徴的な意味合いが、現代にも生きていることを示しています。

***

いかがでしたか? 今回の「方舟」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか?

遠い昔、大洪水から生き物を救ったように、現代社会においても「方舟」は希望や未来を象徴する言葉として、私たちの心に寄り添い続けています。

参考資料/

『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)

『日本大百科全書』(小学館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com