美味へとつながる新技術の開発や食材資源に関わる謎の解明から、歴史や文化の視点まで。大学はさまざま専門的な研究を通じ、新たな「食」の魅力を見つける可能性にあふれている。

卒業生が蔵元の日本酒200本以上が並ぶ

東京農業大学の前身は、旧幕府艦隊を率いて戊辰戦争を戦い、明治政府でも活躍した榎本武揚が設立した育英黌(こう)農業科である。建学の精神は「科学する心と冒険」。留学経験のある榎本は、西洋の先進性はこの学びの姿勢に秘密があると確信していた。

榎本の精神を引き継いだ東京農大の初代学長・横井時敬は「人物を畑に還す」と唱えた。優れた人材を育て、国の要である農業分野に還元するという意味だ。

現在の東京農大は農学部、応用生物科学部、生命科学部、地域環境科学部など8つの学部をもつ“農と食の総合大学”となっている。中でも応用生物科学部の醸造科学科は日本酒の醸造技術者を輩出してきたことで知られる。応用生物科学部醸造科学科教授の石川森夫さん(53歳)はこう語る。

「人の健康には腸内に共生する微生物が深く関わっていることが解明され始めました。また昨年は、麹を使った日本の『伝統的な酒造り』がユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、日本の発酵文化が再評価されています。微生物と発酵は今、最も熱い研究分野、フロンティアのひとつといえます」

肉眼では見えない微生物を、先人たちがどう認識し使いこなしてきたかという伝統の知恵。そして、まだ科学で解明されていない謎。研究ではつねに両方に視点を置くよう学生に伝えているという。

たとえば、伊豆諸島伝統の塩蔵発酵食品であるムロアジのくさや。昔から、切り傷に漬け汁を塗ると早く治るといわれてきた。その伝承を基に発見されたのが抗生物質を出す放線菌だ。生のムロアジを腐敗から守ってきた要素のひとつと考えられるこの細菌の分泌物は、医薬に応用できる可能性もある。

醸造科学科では、野生の乳酸菌や酵母から、これまでにない特徴を持つ株を見つける研究も長く続けられている。代表的な成果が花酵母だ。ほとんどの場合、野生酵母は酒造や食品加工ではマイナスに働く。つまり雑菌である。だが、万に一つほどの確率で高い魅力を秘めた野生酵母も存在する。現在の清酒酵母もそんな野生酵母から選抜し”飼い慣らした”ものだ。

花が出す蜜に集まる野生酵母に注目し、独自の手法で分離された優良清酒酵母が花酵母だ。株の探索と分離・固定、そしてその酵母を使って魅力的な酒を醸(かも)すプロジェクトが、卒業生を中心とした蔵元からなる「花酵母研究会」によって受け継がれている。

圧巻の日本酒ラベル

一般公開されている「食と農」の博物館に入ると、まず目に付くのが昔の実習で使われたクラシックなトラクターだ。この建物には農具や民具、標本、剥製など、食と農に関する資料が展示されており、収蔵総数は3000点以上にのぼる。

2階に整然と並ぶのは、醸造科学科(旧短大醸造学科を含む)の卒業生が経営する酒蔵の一升瓶だ。全国から集まった色とりどりのラベルは、東京農大のネットワークを示す全国地図にも見える。

昨年12月に日本の酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されたのを機に、酒関連の展示が拡充された。時代ごとの風流な酒器や酔態を描いたユニークな絵画など、貴重な資料も見ることができる。

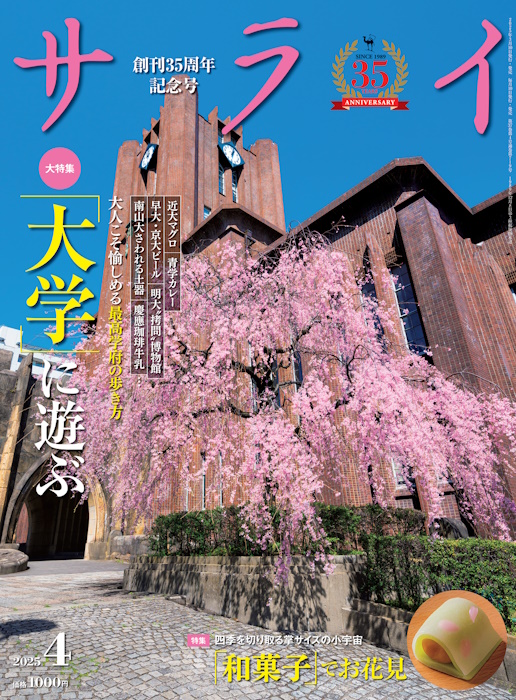

東京農業大学「食と農」の博物館|食・農・酒文化の展示が充実!

東京都世田谷区上用賀2-4-28

電話:03・5477・4033

開館時間:9時30分〜16時30分

休館日:日曜、月曜、祝日、大学が定めた日

入館料:無料

交通:小田急線経堂駅より徒歩約20分

beRock宮川橋店|花酵母の酒が味わえる店

神奈川県横浜市中区福富町西通47

電話:045・309・7412

営業時間:18時〜22時30分、土曜15時〜22時30分、日曜15時〜20時

定休日:月曜、火曜

交通:京急本線日ノ出町駅より徒歩約5分