文/池上信次

本連載では、ジャズにまつわるさまざまなエピソードを紹介していますが、ほとんどが「ジャズ側」からの視点です。今回はその立ち位置を変えてジャズを見てみたいと思います。ジャズという音楽はとても柔軟なので、異なるジャンルのミュージシャンとの共演はジャズの一要素ともいえるものですが、逆に、ジャズ以外の音楽では、ジャズとの間に「壁」があるように感じます。ジャズ以外のミュージシャンはジャズをどう見ているのか?

今回紹介するのは、1970年代UKパンク・ロックの代表的グループ「セックス・ピストルズ」のヴォーカリストだったジョニー・ロットン(ジョン・ライドン)のジャズ観。セックス・ピストルズは1976年に「アナーキー・イン・ザ・U.K.」でレコード・デビュー。過激な言動もあってあっという間に世界的に「UKパンク」を知らしめる存在となりましたが、1978年に実質解散。同年ロットンは名前をジョン・ライドンに変え、「パブリック・イメージ・リミテッド(PIL)」を結成して活動を始め、15年後の1993年に解散。その後、2004年に再結成して現在に至ります。ライドンの出発点も現在もジャズとはまったく違うフィールドでの活動ですが、じつは1986年にジャズ・ミュージシャンが参加したアルバムを1作リリースしていました。

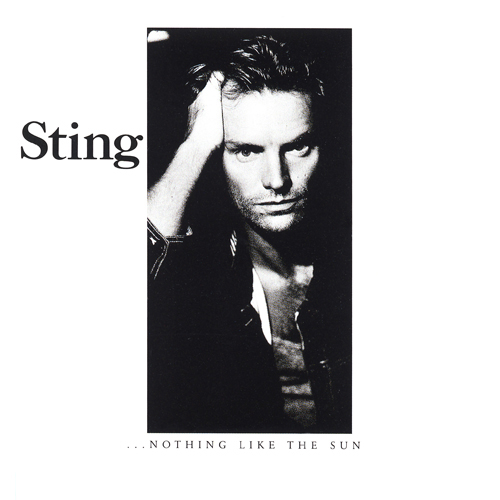

演奏:ジョン・ライドン(ヴォーカル)、ビル・ラズウェル(ベース、プロデュース)、スティーヴ・ヴァイ(ギター)、バーニー・ウォーレル(キーボード)、坂本龍一(シンセサイザー)、トニー・ウィリアムス(ドラムス)、ジンジャー・ベイカー(ドラムス)、ほか

録音:1985年

トニー・ウィリアムスが参加しているとはいえ、音的にはロックです。でも、もしかしたらかなりジャズっぽくなったかも……という理由は本文参照。なお、『compact disc』はCDのタイトルで、同内容のLPは『album』、カセットテープは『cassette』となっています。

そのアルバムは、ビル・ラズウェルがプロデュースした『compact disc』。ジンジャー・ベイカー(ドラムス)、バーニー・ウォーレル(キーボード)、スティーヴ・ヴァイ(ギター)、坂本龍一(シンセサイザー)ら、そうそうたるメンバーが参加していますが、中でもジャズのレジェンド、トニー・ウィリアムス(ドラムス)の参加はかなり異質に思えるところです。ライドンはジャズをどう見ていたのでしょうか。2014年に著されたライドンの自伝『ジョン・ライドン新自伝 怒りはエナジー』(ジョン・ライドン著、田村亜紀訳、シンコーミュージック・エンタテイメント刊、2016年)から抜粋して紹介します。

ライドンのジャズとの出会いは、ビル・ラズウェルのマネジャー、ロジャー・トリリングの誘いからでした。

俺が最初にラズウェルと知り合ったのは、ロジャー・トリリングって奴の紹介で、こいつは俺に前衛音楽レーベルのECMを紹介してくれた男でもある。(中略)奴は俺が『ジャズなんて大嫌いだ! 聴いてたってまるで意味が分からねえ!』って言ってるのを偶然耳にして、『いやあ、うちのレコード・コレクションを見てもらえれば、きっと分かると思うよ……』って言いやがったんだよ。俺みたいな人間にとっては実にソソる誘い文句だったんだ。奴はクスリとはまったく関係なく、筋金入りの音楽通で、俺は奴のアパートに遊びに行っちゃあ数々の重量級のジャズ・レコードを堪能したよ。

急にどっぷりとハマった感じがありますね。そしてライドンはその後、ラズウェルのプロデュースの売り込み(!)を受けることになるので、もしかしてトリリングはその布石としてライドンにジャズを聴かせたのでしょうか。また、PILというグループのアルバムにもかかわらずこのメンバーが参加しているのは、ライドンが連れてきたメンバーは満足な演奏ができず、ラズウェルが「とりあえず心当たりに連絡つけてみた」結果とのことですが、最初からラズウェルによって「ライドンのジャズ系(あくまで系ですが)アルバム」として仕込まれていたのかという気もしないではないですね。

それはともかく、共演したトニー・ウィリアムスについてはこう語っています。

トニー・ウィリアムズ、残念ながらもうこの世を去ってしまった偉人だ。じつに心優しい人物だった。彼は60年代を通してマイルス・デイヴィスとプレイしていたんだぜ。この人も——うぉう、俺はもう絶対自分の手の届かない、雲の上の人としか思ってなかったんだ、経験にせよクオリティにせよさ。

トニーのほかにもジャズマンが参加しています。

他にもひょっこりスタジオに顔を出してくれたメンツが何人もいたよ。例えば坂本龍一なんかもちょろっとキーボードを弾いてくれたりしたし。でも最大の驚きは、ひとりまったく馴染みのない男がやってきた時のことだ。頭のてっぺんからつま先まで、いっちょうらのよそ行きで固めて、まるで労働者階級の与太者が土曜日の夜にめかしこんで出かける時みたいな格好でさ。(中略)俺が唯一その人物に言われた言葉は『そうさな、俺はお前がノドを使って演ってるのと同じことを、楽器を使ってやってみよう』、その一言だけだった。彼と俺は同じパターンをなぞってたから、その言葉は俺にとってはこの上ないお褒めの言葉だったんだ。

この、ライドン感激の言葉をかけたジャズ・ミュージシャンとは……なんとオーネット・コールマンなのでした。

なお、このエピソードにはすごいオチがあって、「俺は随分長いこと、あれはマイルス・デイヴィスだって言ってたんだが、最近になってじつはあれはオーネット・コールマンだったんだろうって聞かされた。記憶を正確に辿るのはどうにも難しいんだよ(後略)」とのこと。たしかにこの自伝以前のインタヴューなどで「マイルスがスタジオに来た」と言っているものがあります。残念ながらこのセッションの音源はアルバムには収録されていませんので、ホントにオーネットなのかもわかりませんが(オーネットでもマイルスでも成り立っちゃう話ですよね)。

さらに、もうひとネタ。このレコーディングについては、評伝『坂本龍一 音楽の歴史』(吉村栄一著、小学館、2023年)でも、参加した坂本の言葉として紹介されています。

(前略)レコーディングでは隣のスタジオで山下洋輔さんもレコーディングしていて、終了後には毎晩、洋輔さん、ビル(ラズウェル)、ジョン(ライドン)、そしてぼくで朝方まで一緒に飲んでました。(中略)PILのレコーディングは本当におもしろくて、(中略)参加したオーネット・コールマンを、ジョンが完全にジョン・コルトレーンとまちがえてて、“コルトレーンさん、あなたを尊敬してます!”って真顔で言ったり。

すごい顔ぶれの飲み会ですがそれはさておき、その謎のジャズ・ミュージシャンが誰であっても、ライドンがコルトレーンと言っていたとしても、ライドンはジャズとジャズマンに対して、とても敬意を持って接していたということが伝わってくるエピソードだと思います。未発表トラック、ぜひとも聴いてみたいところです。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中。(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(シンコーミュージック・エンタテイメント)、『後藤雅洋監修/ゼロから分かる!ジャズ入門』(世界文化社)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。