自分の資産を大切な家族に残す時、「相続で揉めないでほしい」と考える人は多いのではないでしょうか?

そのような思いとは裏腹に、財産の分け方や相続人の解釈の違いから争いに発展してしまうケースは少なくありません。こうしたリスクを防ぐために有効なのが「遺言書」で、その中でも安心して利用できる方法が「公正証書遺言」です。

今回は、公正証書遺言の仕組みから費用の目安、実際に作る手順などについて見ていきましょう。 100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

公正証書遺言とは? 自筆証書との違いとメリット

公正証書遺言の作成手順と必要書類一覧

証人は誰に頼む?|条件と費用の目安

費用はどのくらい?|ケース別の目安と節約術

効力はいつから? 無効にならないための注意点

まとめ

公正証書遺言とは? 自筆証書との違いとメリット

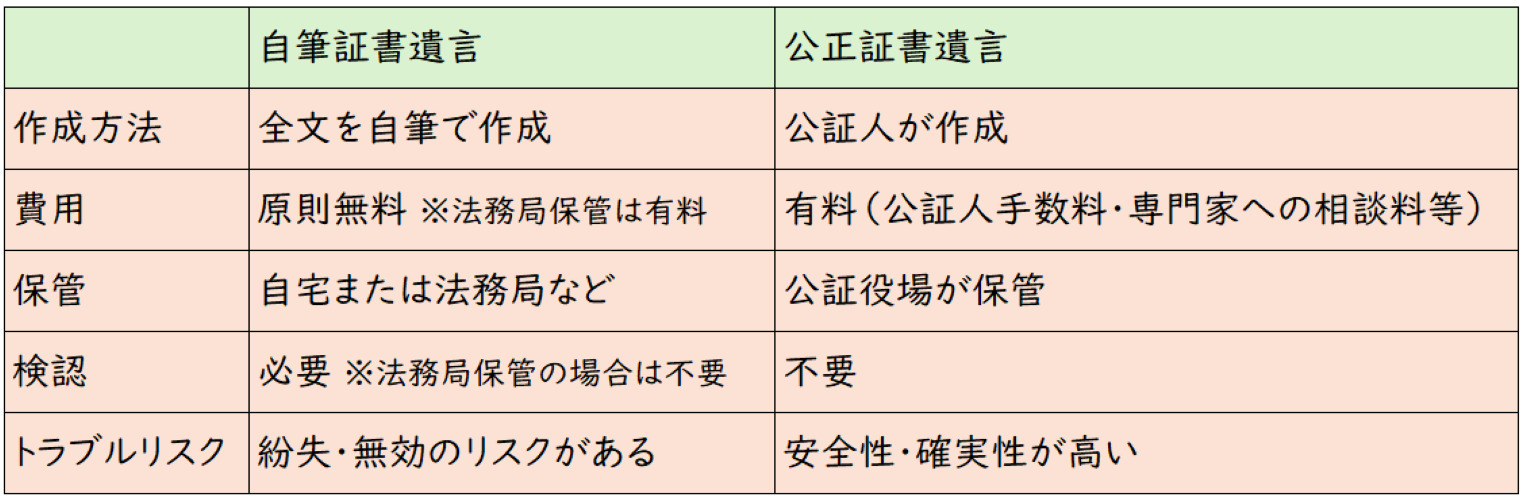

遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。どちらを選ぶかで、後の相続手続きのスムーズさやトラブル防止効果が大きく異なってきます。

そもそも公正証書遺言とは何か?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人(法律の専門家)が作成する遺言書のことです。

一般的には、遺言者本人が口頭で内容を伝え、公証人がそれを文章にまとめて法的に有効な形式で残します。ただし、実務では相続の関係者が下書きを作成したり、司法書士などの専門家にチェックを依頼したりした上で、公証人に正式な文書にしてもらうケースも多く見られます。

原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がないことが大きな特徴です。

自筆証書遺言との違いと優先順位

自筆証書遺言はその名のとおり、本人が自筆で作成する遺言書です。形式が簡単で費用もかかりませんが、形式不備や改ざんのリスクがあり、家庭裁判所の検認手続きも必要(法務局で保管する場合は不要)です。

一方で、公正証書遺言は検認の必要がなく、そのまま相続手続きに使える点で優れています。なお、遺言の効力は形式ではなく内容に依存するため、どちらも法的効力は同じです。

どちらが安全? 信頼性の比較

トラブルを避けたい場合には、「公正証書遺言」がおすすめです。専門家が関わることで、法律に則ったかたちで作成されるため、無効になる可能性が低いからです。特に財産が多い場合や相続人同士の関係が複雑な場合には、公正証書遺言を選ぶことが安全といえるでしょう。

以下<図表1>に自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをまとめました。

<図表1>自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

公正証書遺言の作成手順と必要書類一覧

実際に公正証書遺言を作成するには、どうすればいいのでしょうか? 手順や必要書類を事前に把握しておくことで、スムーズに作成することができます。

公証役場での作成の流れ

公証役場での作成の流れは以下のとおりです。

1.事前相談:公証役場に連絡し、遺言内容の相談を行なう。

2.必要書類の準備:戸籍謄本や印鑑証明などを用意。

3.遺言内容の確認:公証人に伝え、文章案を作成してもらう。

4.証人(2名以上)の立会いのもと署名押印。

5.完成後、公証役場に原本保管・本人に正本交付。

このように、作成には公証人と証人が関わるのが特徴です。

必要書類と取得先(戸籍・印鑑証明など)

必要書類は以下のようなものとなります。

・本人の印鑑証明書(市区町村役場)

・遺言者の戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・不動産がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書

・預金がある場合:通帳のコピーや残高証明

これらの書類を揃えることで、遺言の対象財産や相続人を正確に特定することができます。

司法書士に依頼する場合の流れ

公正証書を作成する準備を自分でするのが大変な場合、司法書士に依頼する方法もあります。書類収集や文案作成のサポートをしてくれるため安心ですが、別途報酬が必要です。

証人は誰に頼む?|条件と費用の目安

公正証書遺言の作成には、必ず2名以上の証人が必要です。証人選びは意外と難しいポイントです。

証人が必要な理由と条件(利害関係など)

証人は、公正証書遺言の作成が正しく行なわれたことを確認する役割を持ちます。法律では、相続人やその配偶者、直系親族などの利害関係者は証人になれないと定められています。

証人になれる人・なれない人

証人になれる人:友人、知人、弁護士や司法書士などの第三者

証人になれない人:遺言する本人の配偶者や子、その他相続人となり得る人、受遺者、未成年者

証人費用の相場と注意点

証人を専門家に依頼する場合、1名あたり5,000円〜2万円程度が相場です。親しい知人に頼むことも可能ですが、遺言内容を知られてしまうため注意が必要です。

費用はどのくらい?|ケース別の目安と節約術

公正証書遺言は安心感がある一方で、費用がかかるのも事実です。

遺言作成の基本費用

基本的には「公証人手数料」と「証人費用」が発生します。

財産額によって変わる? 費用の計算式

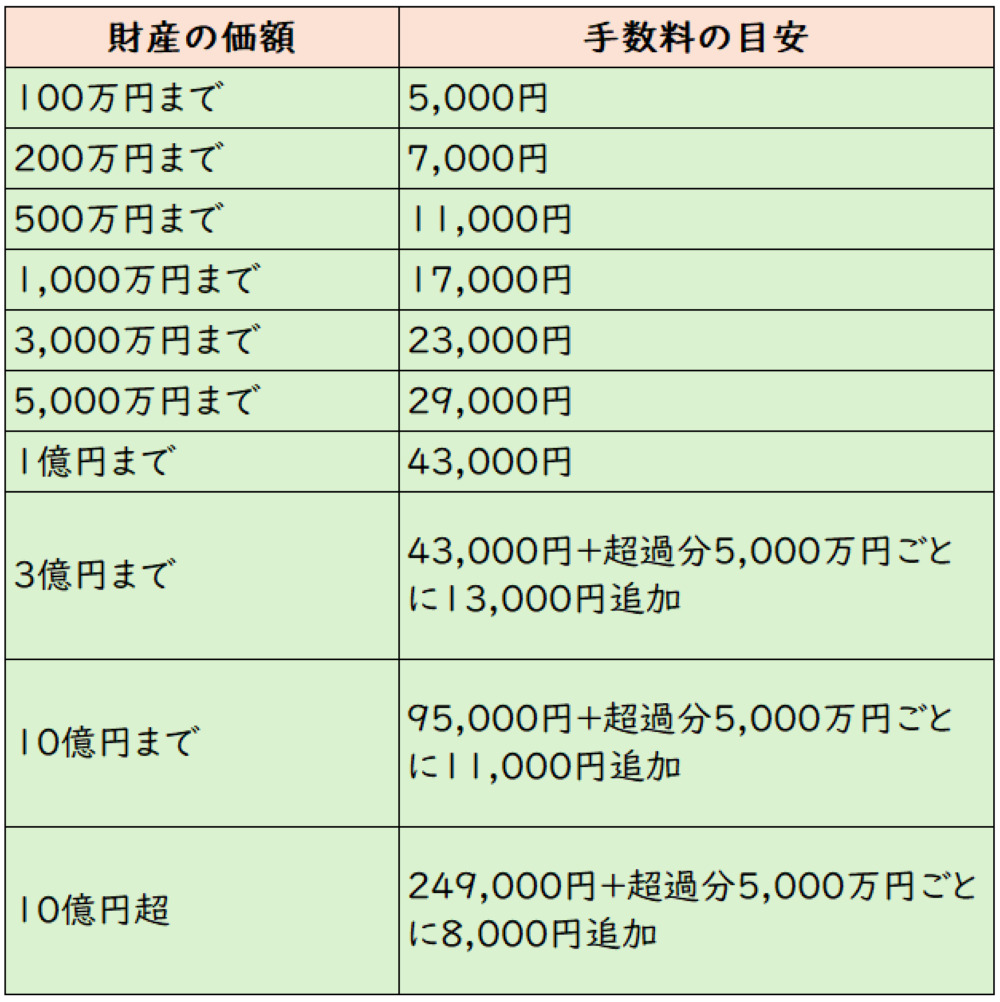

公証人手数料は、遺言で扱う財産額に応じて以下のように決まります。

<図表2>公証人手数料の目安

※この表は「財産を一人にまとめて相続させる場合」の基本手数料です。

※実際には 財産の分け方(人数や内容)によって加算があるほか、正本謄本の作成費用(数千円〜)も別途かかります。

司法書士・弁護士に依頼した場合の費用相場

専門家に依頼する場合の報酬は10万円〜20万円程度が一般的です。書類収集や証人依頼、文案の作成などを含めた「フルサポート」か、部分的な依頼かで金額が変わります。

効力はいつから? 無効にならないための注意点

遺言は「書けば終わり」ではありません。効力が発生するタイミングや無効リスクも理解しておくことが大切です。

遺言の効力が発生するタイミング

遺言の効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。それまでは何度でも書き直すことが可能です。ただし、古い遺言を「修正」するのではなく、新しい公正証書遺言を作成することになり、作成費用はその都度かかることになります。

無効と判断される例・実際の判例

・遺言作成時に遺言者が認知症で判断能力が不十分だった場合

・証人が利害関係者だった場合

・財産の特定があいまいで執行不能な場合

実際に裁判で争われ、アルツハイマー型認知症と診断された遺言者が、公正証書遺言作成時も認知能力に問題があったとして、無効と判断された事例などがあります。形式面を守ることの重要性がわかります。

遺留分との関係と調整のしかた

遺言に「全財産を特定の相続人に渡す」と記しても、他の相続人には「遺留分」という最低限の権利が法律で保障されています。遺留分を侵害すると、相続人から請求を受ける可能性があるため、専門家に相談して調整しておくことが重要です。

まとめ

公正証書遺言の作成には公証役場での手続きや証人の選定、費用の負担が伴いますが、それ以上に「残された家族が安心して相続手続きを進められる」という大きなメリットがあります。相続を円滑に進めたい人、家族への思いやりをかたちに残したい人は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)