東京で働くという、自分の夢を押し付けたのか?

健司さんは、東京で仕事がしたかった。だから、進路に迷う息子に「オマエは東京で勝負しろ。会社は俺の代で終わらせる」と言い切った。

「今思えば、息子は私の会社を継ぎたかったもしれない。幼いころから、大人の言うことをなんでも聞く、聞き分けがいい子だった。私は息子を田舎に埋もれさせたくなかった。それが、大きな間違いだったのではないかと思う」

息子が就職できたのは、旧態依然としたブラック企業だった。大手企業の子会社だったけれど、社員を使い捨てのように使う会社だった。

「優秀な人は頭角を現して辞めていくけれど、息子みたいな指示待ち人間には辛かったんだろうな。言われたことはなんでもやるから、指示通りに仕事して、何日も寝れないことがあったらしい。始発で出社して、終電で帰ることができればいい方で、会社の床で寝ていたこともあったようだ」

そんな生活を8年間も続けていればボロボロになる。

「盆暮れ正月に帰ってこなくても、“男だから仕事や遊びに頑張って当たり前”だと思っていた。妻は気にしていたけれど、母親と息子がべったりくっついているのはよくない。だから口を出させないようにしていた」

そんなある日、息子が勤務する会社から電話がかかってきた。2日間も出社していないという。

「とるものもとりあえず息子のアパートに行ったら、息子がすべてを垂れ流しにして床に倒れていた。疲労と心がやられて、立ち上がれなくなっていた。家も汚部屋っていうの? ものすごく汚くて、ひとまず入院させて、会社と交渉をした」

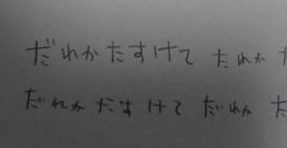

息子は会社でいじめられていた。膨大な業務量を与えられ、同僚には無視をされ、上司に罵倒されながら仕事をしていたという。

「詳細な日記と録音があったから、訴訟しようと思ったけれど、あれは弁護士費用もかかるし、企業相手だと勝ち目はない。これは泣き寝入りしかないと思った。ただ、まとまった額の退職金が出た。息子は2週間ほど入院して、退職した。その後、実家に帰ってきたんだけれど、1年くらいはほとんど寝たきりだったよね。妻は“この子は手がかからなかったから、今、子育てをやり直している”と嬉しそうだったけれど、私は男が何をしているんだという、忸怩たる思いがあった」

【まさか、療養生活が10年も続くとは思わず、自分たちが死んだらどうなるのかと悩む日々は続いていく~その2~に続きます】

取材・文/沢木文

1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)、『週刊朝日』(朝日新聞出版)などに寄稿している。