【サライ・インタビュー】

小松政夫さん

(こまつ・まさお、コメディアン、俳優)

――植木等の付き人から始めて芸能生活55年。――

「体が続く限り走り回り、飛び回って、最後にホロリと泣かせる芝居をしたい」

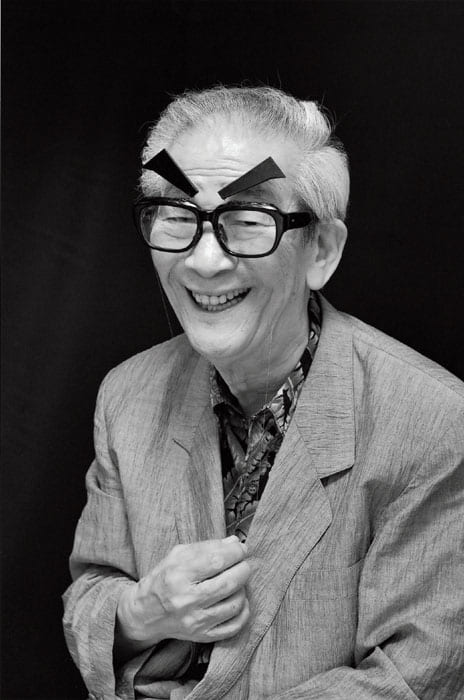

「それでは、サヨナラ、サヨナラ……」小松政夫さんが、日本を代表する喜劇人へ駆け上がってゆく最初の起爆剤になった芸が、映画評論家・淀川長治の口真似と顔真似だった。

※この記事は『サライ』本誌2019年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)

──長い旅公演が終わったばかりです。

「5月5日から27日まで『熊谷真実一座の旗揚げ公演』で、旅に出ておりました。初日が鹿児島で、長崎、福岡、広島、岡山、愛媛、兵庫、和歌山……といった具合に、西日本各地を移動しながらの舞台でした。以前からよく知っている熊谷真実さんに頼まれ、軽い気持ちで引き受けたんですけどね。

舞台は現代劇と時代劇の2本立てに加え、幕開けが、私の“はやり言葉”が満載という『小松政夫笑(ショー)』の3部構成。1回の公演が約4時間で、それも移動続きの強行軍でしたから、まあ、疲れ果てました。私のはやり言葉でいえば“もうイヤ、こんな生活!”って、毎日でした」(笑)

「熊谷真実一座旗揚げ公演」より、笑いあり、涙ありの時代劇『おくまと鉄之助』の一場面。小松さんは、ふだんは尾羽打ち枯らした情けない浪人だが、実は腕も立つ殿様という役だ。

──「小松政夫笑(ショー)」は大喝采でした。

「昔、私と伊東四朗さんのコンビで爆発的にヒットした『電線音頭』をやりましたからね。あれは私の長い芸歴のなかで、40年以上前、それも2年間ほどのことなんですが、今でもやれば拍手がきます。有り難い限りですが、踊りながら片足で跳ぶんですが、最後は足が上がらなくなっちゃってね。ホテルで頼んだマッサージの人に“片足に負担がかかることを何かしてますか”と聞かれる始末でして(笑)。大阪で千秋楽だったんですが、翌日は雨模様でしたので、傘を杖代わりに帰ってきました」(笑)

往年のはやり言葉が随所に炸裂する明るい舞台。懐かしの『電線音頭』を踊ると、客席から自然と手拍子が湧く。

──「はやり言葉」を数多くお持ちです。

「数えてみると80個ほどありました。どれも私の周りにいる人たちの言動がもとになっていて、それを私が誇張や脚色したら“はやり言葉”になったんです。〈知らない、知らない〉というのは、自動車のセールスマンをしていたときに先輩だった人の口癖。〈ながーい目で見てください〉は、気立てのいい女装趣味のある中年がモデルで、電話で誰かと別れ話をして泣いていた。そしてしばらくすると鏡のなかの自分に向かい“年を取ったわねぇ”とため息をつき、両方の目尻の皺を手で横にグッと引っ張ると“ながーい目で見てください”。そう、ポツリと言ったのがもとです。〈どうしてなの? おせーて、おせーて〉は飲み屋で聞こえてきた会話をヒントに生まれたものです。ニュースからも拝借しましたよ」

──どんなニュースですか。

「昭和49年、終戦後もフィリピンの密林に潜伏し続けていた元陸軍少尉・小野田寛郎さんが帰国したじゃないですか。あのテレビ中継で、アナウンサーが母親に“何か声を掛けてあげてください”と言うと、母親が“よう生きて帰ってくれました。あんたは偉い”と。それからですよ。『表彰状 あんたはエライ‼ 小松政夫』と書いていろんな方に贈呈し始めたのは。いちばん喜んでくれたのは、女優の森光子さんでした(笑)。最近、“あんたはエライ‼”と表彰したのは元キャンディーズの伊藤蘭さんです」

──今年、復帰コンサートをされましたね。

「私はキャンディーズの解散直前まで、バラエティ番組『みごろ!たべごろ!笑いごろ‼』(現・テレビ朝日で昭和51年10月~53年3月放送)のコメディで、共演しましたからね。復帰コンサートに行ったんですが、解散は41年前でしたから、蘭さんも64歳。私らの世代には猛烈な蘭ちゃんファンがいるんですが、会場で周りを見たら、オジさんどころか、おジイさんなんですね(笑)。彼女の楽屋へ「蘭」の花を贈り、洒落で『表彰状 あんたはエライ‼』って書いて置いてきたんです。そしたらツイッターっていうんですか? その蘭の写真が拡散されて投稿がどんどん来たというんですから、オレもまだまだイケルなと思いました」(笑)

── 淀川長治さんの真似も秀逸でした。

「あれは昭和42年、私が植木等さんの付き人兼運転手だったとき、クレージーキャッツが大阪の梅田コマ劇場で1か月の公演をしたときに、ひねり出した苦心の芸です。2000人収容の劇場は連日超満員で、通路にも観客があふれてドアが閉まらず、暗転して舞台を変えることができない。ハナ肇さんに“小松、一部と二部の間の2分を、お前ひとりでつなげ”と言われたんです。いろいろやったんですが、まったく受けない。困り果てて、思わず独特の話し方が気になっていた映画評論家の淀川長治さんの口真似をしたんです」

──それで笑いが取れたんですね。「マイクの前に立ち、“はい。またまた、お会いしました”と言ったら、ドッと笑いがきた。次の日は裏方さんが、下から紐で引っ張ると眼鏡の上で大きな三角眉毛がピクピク動く小道具を作ってくれました。登場するだけで爆笑の渦です。お陰で、私はバラエティ番組へ引っ張りだこになったんです」

「植木等さんを乗せた車を脇に停め、声を上げて泣きました」

──小松さんの芸の原点は何でしょうか。

「私は博多の街のど真ん中で生まれ育ったんですが、子供の頃から“がまの油売り”や“バナナの叩き売り”といった香具師の口上をそっくり覚えては、友達に披露してたんです。名付けて『マサ坊演芸会』。ガリ版でチケットを刷り、観客に配るお菓子も用意しました(笑)。このマサ坊演芸会は、小学5年生から中学生にあがるまで続いたんですよ」

──いつごろ上京しましたか。

「昭和36年4月、19歳のときです。中高生のときは役者になりたくて、謝恩会などの演芸大会では監督・脚本・主演・大道具・宣伝と何役も兼ねて芸を磨きました。俳優座の養成所を受験し、試験には受かったんですが、数千円の入学金が払えず役者になるのを断念しました。博多にはもう帰れないので、横浜トヨペットという会社に入り、猛烈に頑張ってトップ・セールスマンになったんです。最高で月に22台の自動車を売りました」

──すごい台数ですね。

「高度経済成長で、誰もが、がむしゃらに働く時代でした。セールスマン時代の唯一の息抜きが、毎週日曜日に、横浜駅西口のビアホールでテレビ番組を観ることでした。夜6時からは藤田まことさんの『てなもんや三度笠』(朝日放送)、6時半からは『シャボン玉ホリデー』(日本テレビ)が大好きでした。支配人にチップを渡し、テレビの前の最前列の席をいつも確保しました。『シャボン玉ホリデー』は歌あり、ダンスあり、コントありのバラエティ番組で、一流の歌手やダンサー、コメディアンが芸を競い合っていた。特に『ハナ肇とクレージーキャッツ』は、ジャズの演奏がピカ一で、コントが底抜けに面白かった。豪快でひょうきんな植木等さんの大ファンで、テレビの前で笑い転げていました」

──芸能界入りのきっかけはなんですか。

「芸能週刊誌の三行広告です。そこに“植木等の付き人兼運転手募集。やる気があるなら、めんどうみるヨ~”と載っていた。見た瞬間、大草原の中に1本だけの四葉のクローバーを見つけたような気がしたんです。採用が決まったときは、天にも昇る心地でした。後で聞くと、600人もの応募があったそうです」

──植木等さんは、どういう方でしたか。

「植木さんは、勤勉な日本人がもてはやされていた時代に、映画やテレビのコント、そして歌謡曲で、“こつこつやる奴ァご苦労さん!”と、豪快で無責任な人物像を演じて人気を博していましたが、実像は真逆です。質素で謙虚で、酒も、博打も、夜の遊びも一切やらず、家庭を大事にする人でした。

私が付き人兼運転手になった昭和39年は東京オリンピックの年です。開会式に招かれていた植木さんを乗せて国立競技場へ着くと、“おまえも来い”と言われ、特別席から開会式を観覧することができました」

──付き人にそこまではしませんね。

「万事に優しく、気遣いのある人でした。ですから、私も植木さんに喜んでもらうことを第一に心掛けていました。映画で使う新しい革靴は、足が痛くならないよう履きならしておきます。それから、着替えのたびに衣裳部屋へ行かなくてすむよう、裏方さんに着付けや化粧の仕方を教えてもらいました。侍と町人では、帯の締め方が違うことまで細かく教わり頭に叩き込みました。何か月か経った頃、植木さんが言いました。“裏方さんがお前は勉強熱心だと感心していたよ。オレも鼻が高い”って。こんな師匠がほかにいるでしょうか」

──いつ独り立ちされたのですか。

「植木さんについて3年10か月が経った頃です。車で自宅へ送って行く途中で、“明日から来なくていい”と言われたんです。何か失敗をやらかしたのかなと焦ったら、“事務所の社長に、お前を専属タレントにしてくれと頼んだ。給料も、マネージャーも決めておいたから、正式に契約しなさい”。クビではなく、卒業でした。それまでにも付き人兼運転手の立場ながら、テレビや映画に小松政夫の出番があったのは、植木さんが何かにつけて私を売り込んでくれたおかげでした。

その恩を思うと、涙があふれて前が見えなくなりました。“すみません、車を停めていいでしょうか”と断り、道路脇に停車させると、声を上げて泣いてしまいました」

昭和51年、小松さんと美貌の朋子さんの結婚式。仲人は師匠の植木等。朋子さんは服飾デザインを学び、ハワイから帰国したばかり。小松さんの「ひと目惚れ」だった。

「浪花節から歌舞伎まで、歌も踊りも何でもこなせるのが、喜劇人です」

──休みの日は何をしていますか。

「このところ、ずっと旅暮らしだったでしょう? だから家では、居眠りばかりしているジイさんですよ。リクライニングの椅子に横になり、テレビを観ているうちに寝ちゃってね、自分のよだれで目が覚める(笑)。

気付けば、私も77歳。若いときと同じというわけにはいかないですね。もう少し体を鍛えなきゃと思ったりもしますが、結局、何もしてません」

──77歳の誕生会を盛大にされたとか。

「私と同期の沢田研二さんが企画してくれました。年齢は私のほうが上なんですが、デビューが同じ昭和42年で、50年以上の付き合いなんです。沢田さんが『タイガース』で歌っていた時代から『シャボン玉ホリデー』で共演してました。最初は、ふたりだけで『飲んじゃろ会』というのを始め、お互いに共通の友人や知人に声を掛けていったら参加人数がどんどん増えまして。それで、私の77歳の誕生祝いを向島で開いてくれて、77本もの薔薇をいただいたんですよ」

──これから目指すものは。

「今のテレビのバラエティ番組は、コントもないし、ショーもありません。この頃、芸人とは何だろうかと思うんですよ。司会をしたり、スタジオでひな壇に並んでコメントを言ったりする。それが芸人なんだろうかと。

私たちコメディアンは毎日が勉強です。浪花節から歌舞伎まで、歌も踊りも何でもこなせるのが、私の考える喜劇人です。そうじゃないとパロディというのはできません。

『忠臣蔵』の松の廊下の場面で“吉良どの~”と刃傷に及ぶところを、自分の長い袴を踏みつけて転がり“せっかくいいとこなのに~”と笑いを取るのがパロディです。

ところが、今は忠臣蔵にしても講談や映画で知られる国定忠治の“赤城の山も今宵を限り”の名台詞にしても、わからない世代が増えています。大もとの物語を知らなければ、パロディにしても意味不明で笑えないですよね。日本人ならば共有できていた文化の伝承が、いま途切れかけているように思います」

楽屋で出番に向けて着替え。「役者も裏方も皆がより気持ちのいい舞台をつくることに力を傾注する。それが役者の世界で、その一体感・達成感が次の芝居に向かわせるんです」

──今年はこれからも舞台が続きます。

「そうなんです。9月は東京の明治座で『めんたいぴりり~未来永劫編』(9月22日~29日)。これは福岡で制作され、全国で人気を得たテレビドラマの舞台版です。10月末からは『うつつ~小松政夫の大生前葬』が東京の中目黒であります(キンケロ・シアター/10月31日~11月4日)。大生前葬は失われた過去の記憶を求めてさまようコメディアン“小松政夫”の役を、私自身が演じます」

──なぜ大生前葬なのですか。

「半世紀以上に及ぶ芸能人生の集大成を上演したいと考えまして。振り返ってみると、“50何年も、オレはこの世界にいたんだなァ、生前葬をやるような歳になったのか”と思い、夢うつつじゃないけど、しみじみ感慨深いものがありますねえ。芸人・小松政夫の引き出しを全部ぶちまけるような舞台にして、最後はホロっと泣ける芝居をお見せしますよ。“おもしろうて、やがて哀しき”なんてことをよくいいますけどね、私の目指す喜劇は哀しくって出る涙じゃなく、感動を伴う涙です。そのためにも体が続く限り、白髪を振り乱し、汗でびしょびしょになっても走り回り、飛び回って、最後にホロリと泣かせる芝居をしていきたい。死ぬまでアホをやり続けますよ。何でもできる喜劇人として、シリアスな演技もできるコメディアンとして、これからも皆さんを笑わせて泣かせたいんです」

「お酒は好きで何でも飲みますよ」。ここ京王線芦花公園駅に近い居酒屋『ちょうちん』が、小松さんの長年の行きつけの店だ。淀川長治さんの物真似をした自身のポスターと乾杯。

小松政夫(こまつ・まさお)昭和17年、福岡県生まれ。19歳のとき、役者を志して上京。自動車のセールスマン等を経て、昭和39年に「クレージーキャッツ」の植木等の付き人兼運転手に。その後、コメディアンとして『シャボン玉ホリデー』(日本テレビ)でデビュー。テレビ、映画、舞台等で幅広く活躍。平成23年、社団法人日本喜劇人協会10代目会長に選出。著書に『のぼせもんやけん』『ひょうげもん』等。

※この記事は『サライ』本誌2019年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工 撮影協力/居酒屋ちょうちん)