読本作家としての飛躍|「勧善懲悪」に命を懸ける

30歳で曲亭馬琴の戯号で、読本デビュー作『高尾船字文』(たかおせんじもん)を刊行。36歳で京坂地方を旅し、上方の文人と交流しながら名所旧跡を実地踏査。この旅で得た刺激と取材が、彼の文学をより骨太なものにします。

大坂の河内屋 (かわちや) 太助と契約して、文化2年(1805)、38歳で刊行した『月氷奇縁』(げっぴょうきえん)が大ヒット。復讐や因果応報、怪奇と幻想、そして道徳思想を融合させた作風は、当時の読者の心を強くとらえました。

以後、文化5年(1808)に至るまで続々と読本を送り出し、第一人者としての地位を確立します。

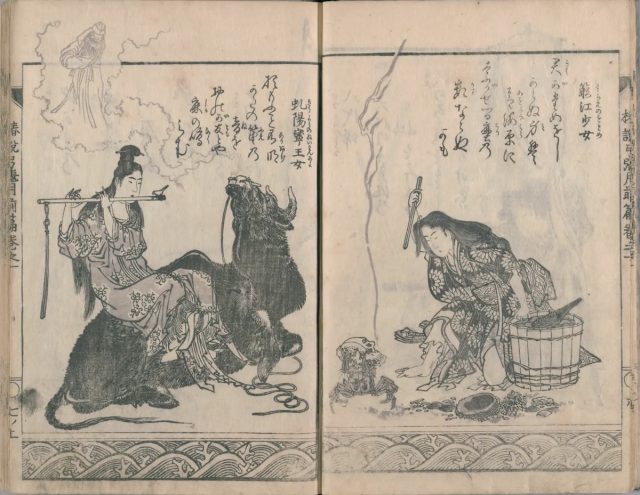

中でも好評だったのが、『三七全伝南柯夢』(さんしちぜんでんなんかのゆめ)と長編『椿説弓張月』(ちんせつゆみはりづき)(画:葛飾北斎)でした。

曲亭馬琴 作 ほか『椿説弓張月 28巻』[1],平林庄五郎[ほか1名],文化4-8 [1807-1811].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2557122

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2557122

馬琴の作品には「人の生き方とは何か?」という強い倫理観が流れ、商業性と思想性を見事に両立させた点で、同時代の多くの戯作者と一線を画していました。

不眠不休ともいえる努力に基づいた多作によって、師である山東京伝との読本制作の競争に勝ちました。

『八犬伝』と晩年の闘い|失明と死を越えて

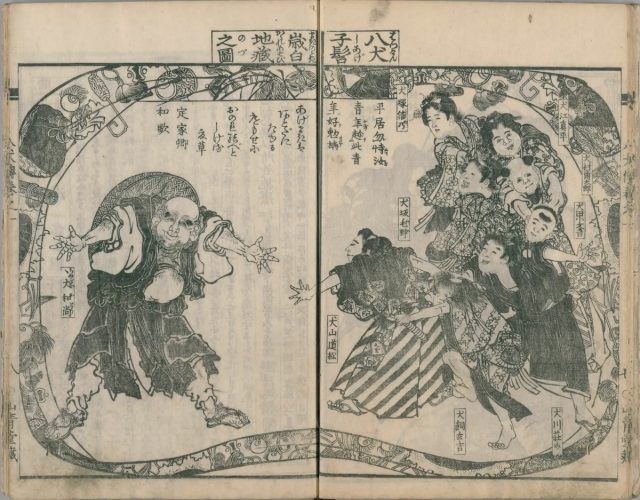

47歳から執筆を開始した『南総里見八犬伝』は、刊行開始から実に28年、82歳で亡くなる6年前にようやく完結を迎えます。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2546338

勧善懲悪と忠義、宿命と輪廻の思想が交錯する超大作は、江戸後期の文学を代表する金字塔として、明治・大正・昭和、そして今でも読み継がれています。

しかしその道は険しいもので、晩年の馬琴は失明に苦しみます。それでも筆を折らなかったのは、長男宗伯の妻・お路(おみち)の献身的な代筆のおかげでした。

宗伯の早逝、お路と馬琴の中を邪推するお百との確執、経済苦など数々の困難が重なるなか、馬琴は「口述筆記」で物語を紡ぎ続けたのです。

最終巻の完成後には、お路の苦労を記した『回外剰筆』(かいがいじょうひつ)もまとめられました。

その一方で、随筆『燕石雑誌』(えんせきざっし)、『玄同放言』(げんどうほうげん)などでは天文や風俗、動植物の考証にも精力を注ぎ、馬琴は文学だけでなく、博物学・思想・出版文化の担い手としても卓越した存在であったことがうかがえます。

生涯現役、努力の人

馬琴は人づきあいを避け、ひたすら書斎にこもって筆を執り続けたといいます。丁寧な考証、几帳面な日記、愛読者への丁寧な書簡……その全てに、妥協を許さない職業作家の矜持が刻まれています。

最期は嘉永元年(1848)11月6日、82歳で永眠しました。墓所は、文京区茗荷谷の菩提寺・深光寺です。法名は「著作堂隠誉蓑笠清澄居士」。その名が表すように、「著作」に生きた一生でした。

まとめ

曲亭馬琴は、波乱の人生と壮絶な執筆姿勢を貫いた江戸文学屈指の職業作家でした。幼少期の孤独や経済的困難、晩年の失明といった試練を乗り越えながらも、彼は物語の力を信じ、筆一本で生き抜きました。

その筆は実に多作で、読本約40作、黄表紙約100作、合巻約60作、雑著約270作と、膨大な著作を残しています。中でも『南総里見八犬伝』は、28年かけて完成された不朽の大作として知られ、近代日本の小説形式や出版文化の発展にも大きな影響を与えました。

勧善懲悪と因果応報を根底に据えた馬琴の作品世界は、単なる娯楽にとどまらず、読者に「人の道」を問いかけ続けてきました。

その人生もまた、信念と粘り強さを体現した一編の物語だったのかもしれません。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)