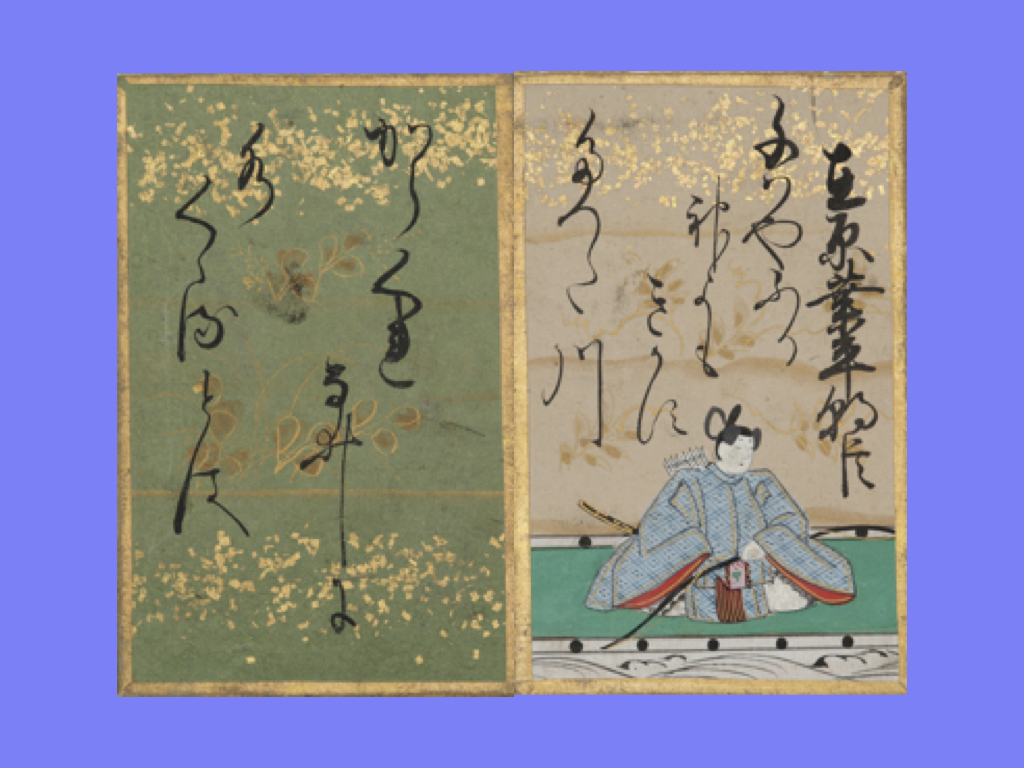

恵慶法師(えぎょうほうし)は、平安時代中期に活躍した僧侶であり歌人です。生年や没年については明確な記録が残されていませんが、10世紀頃の人物と考えられています。

播磨国(現在の兵庫県)の国分寺で講師という重要な職に就いていました。この講師とは、僧侶たちに経典の講義を行う監督的な立場のことです。当時の僧侶社会では非常に尊敬される地位でした。

恵慶法師の人物像で興味深いのは、その交友関係の広さです。清原元輔や平兼盛、大中臣能宣といった一流歌人たちと親しく交流していました。特に安法法師との友情は深く、河原院での歌会にはたびたび参加していたと記録されています。

平安時代の歌人としては珍しく、花山天皇の熊野行幸にも同行するなど、宮廷との結びつきも強い人物でした。『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集には50首以上の作品が収録されており、当代きっての歌人として高く評価されていたことがわかります。

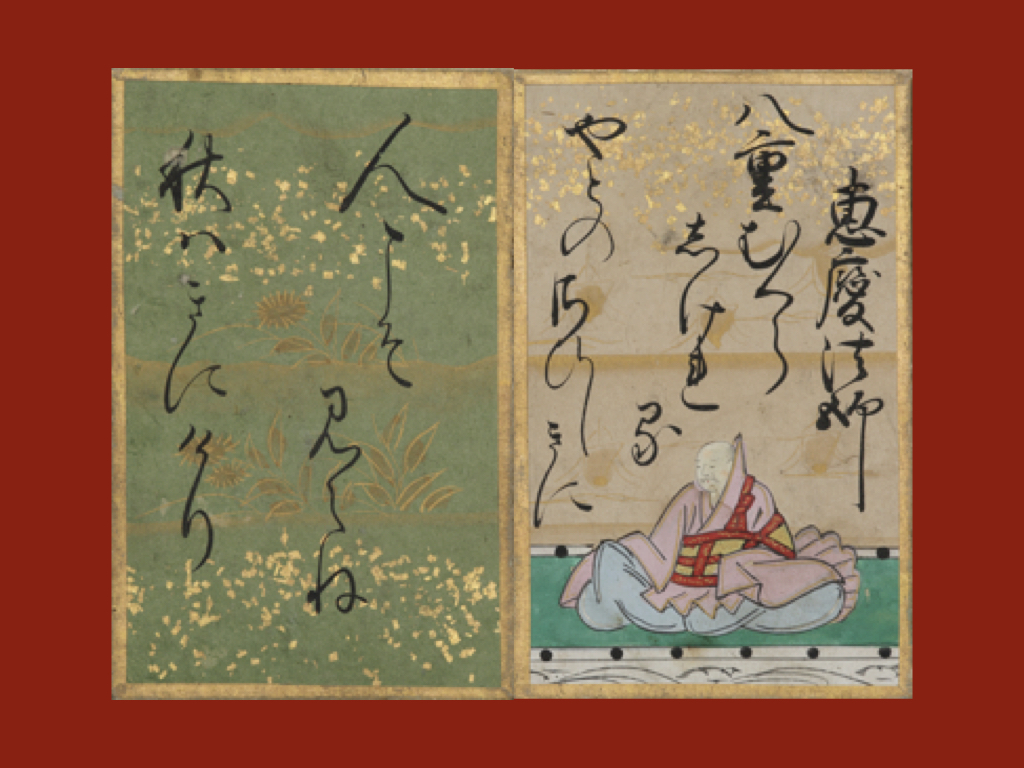

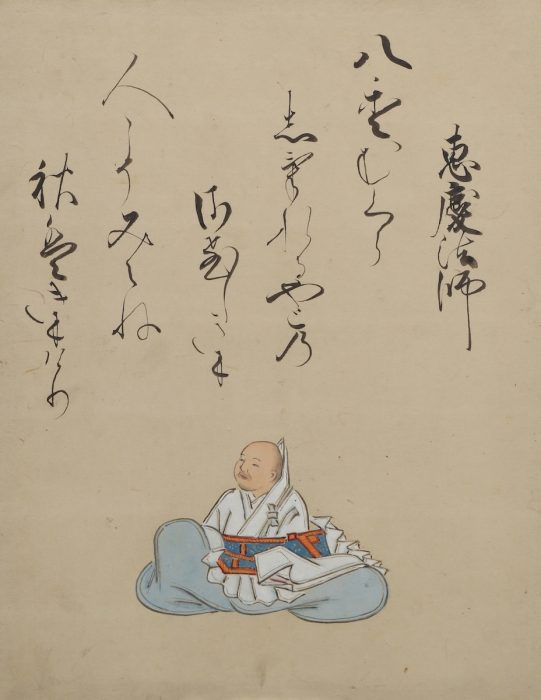

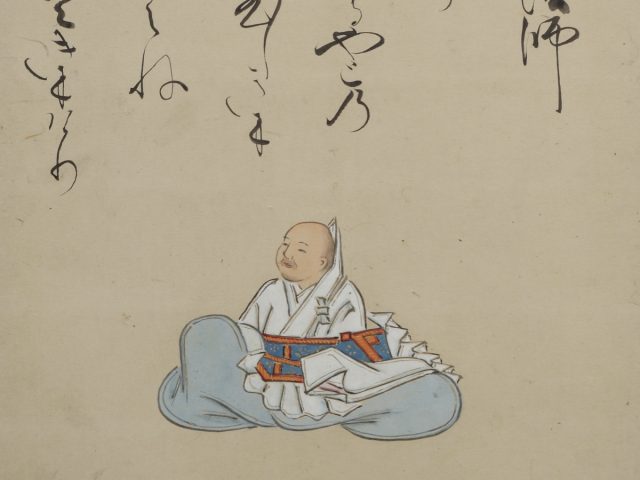

(提供:嵯峨嵐山文華館)

恵慶法師の百人一首「八重むぐら~」の全文と現代語訳

八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり

【現代語訳】

幾重にもつる草の生い茂っている家の、寂しいところに、訪ねてくる人はいないけれども、秋はやって来ていたのだったよ。

『小倉百人一首』47番、『拾遺集』140番に収められています。

「八重むぐら」とは、つる性で、あちこちに絡みつきながら生い茂ります。それが幾重にも重なっている様子が「八重」です。つまり、「幾重にも雑草が伸び放題になっている家」という意味になります。手入れがされず、荒れ果てた家のイメージが浮かびますね。

「人こそ見えね」は、あえて主語をぼかして空虚さを強調。そこに季節の変化を告げるのは冷ややかな秋風や色づく木の葉です。

この歌には詞書(ことばがき)があり、「河原院にて、荒れたる宿に秋来といふ心を、人々詠みはべりけるに」と記されています。つまり、河原院で「荒れ果てた家に秋がやって来る」というテーマで、歌人たちが歌を詠み合った歌合(うたあわせ)の席で作られた歌だったのです。

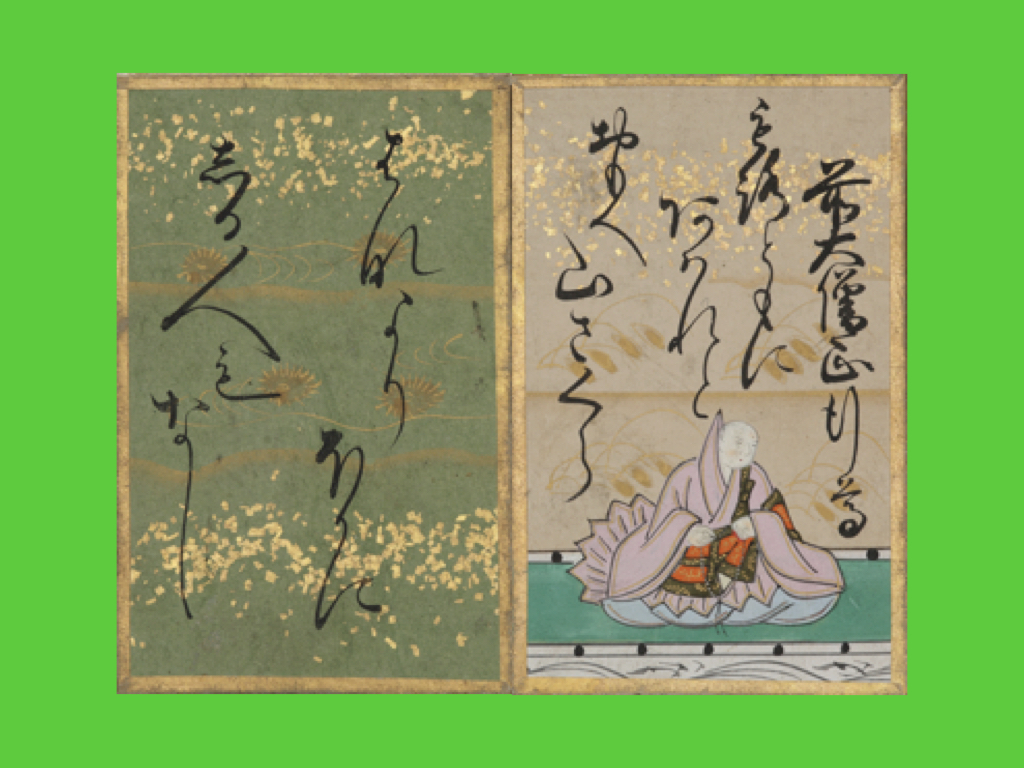

この歌の舞台となった河原院は、百人一首14番歌「陸奥(みちのく)の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに」を詠んだ河原左大臣こと源融(みなもとのとおる)が造営した豪華絢爛な邸宅でした。場所は京都の東六条、鴨川沿いの五条大橋近辺。奥州・塩釜の景勝を模した大庭園が評判で、花見や歌会、管弦の宴が頻繁に開かれ、在原業平ら文化人も集っていました。

しかし、源融の死後、この豪邸は次第に荒廃の道をたどります。この荒れ果てた河原院には、源融のひ孫にあたる安法法師が住んでいました。そして恵慶法師をはじめとする歌人たちが、この廃園をむしろ好んで訪れるようになっていたのです。

これは平安時代後期から中世にかけて発達した独特の美意識でした。栄華の跡の荒廃を単なる衰退として嘆くのではなく、そこに深い「艶(えん)」や「幽玄(ゆうげん)」といった美しさを見出したのです。

実際、この河原院は出世競争から取り残された下流貴族たちの集まる場所となっていました。華やかな宮廷生活から疎外された人々が、むしろその状況を受け入れ、荒廃した美の中に新たな価値を見出していたのです。

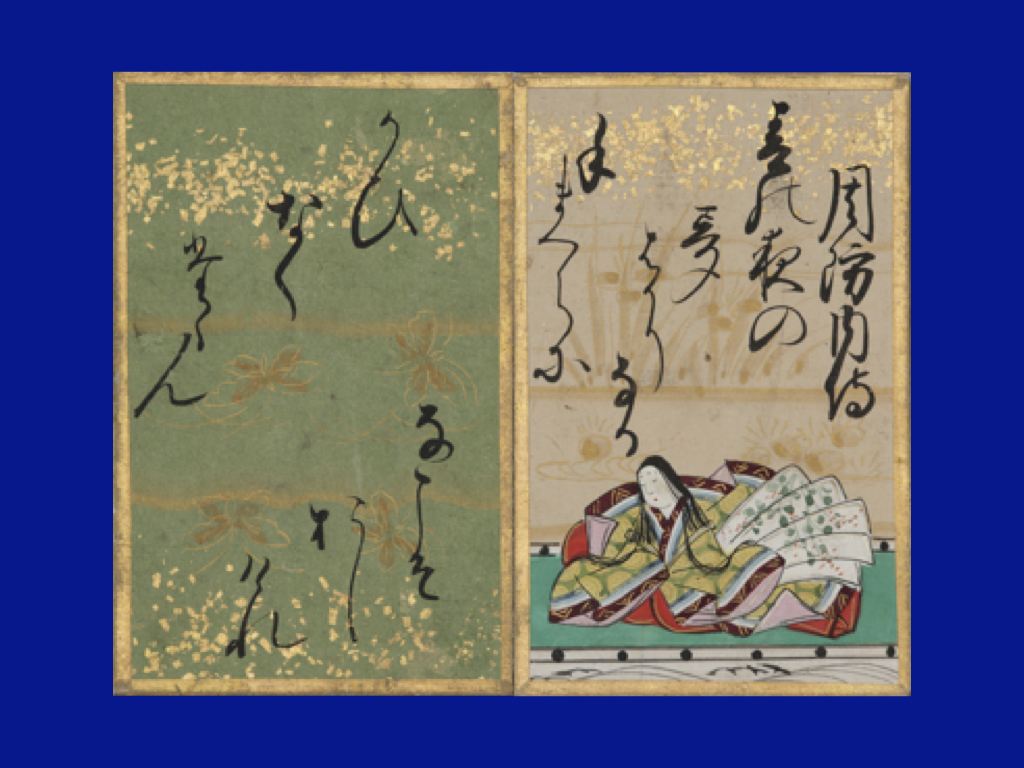

(提供:嵯峨嵐山文華館)

恵慶法師が詠んだ有名な和歌は?

恵慶法師が詠んだ和歌を紹介します。

すだきけむ 昔の人も なき宿に ただ影するは 秋の夜の月

【現代語訳】

ここに集まって騒いだであろう、昔の人も今はない宿に、影を見せるものと言ったら、ただ秋の夜の月ばかりである。

『後拾遺集』253番に収められています。この歌の詞書にも「河原院にてよみ侍りける」とあります。「昔の人」はかつての華やかだった河原院に集まった人々を指しています。姿を見せるのは秋の月だけであるといった寂しさが表現されています。

恵慶法師、ゆかりの地

恵慶法師、ゆかりの地を紹介します。

渉成園

京都市下京区にある東本願寺の飛地境内地です。この場所は河原院があったとされていて庭園には「塩釜の手水鉢」や源融の供養塔がありますが、現在は、七条坊門小路(現、正面通)以北、万里小路(現、柳馬場通)以東であると言われています。

最後に

「八重葎~」の歌の魅力は、単なる「寂しい歌」で終わらない点にあります。人の世の移ろいを受け入れながらも、変わらずに続く自然のリズムに心を寄せる。そんな経験は、現代を生きる私たちにもあるのではないでしょうか。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

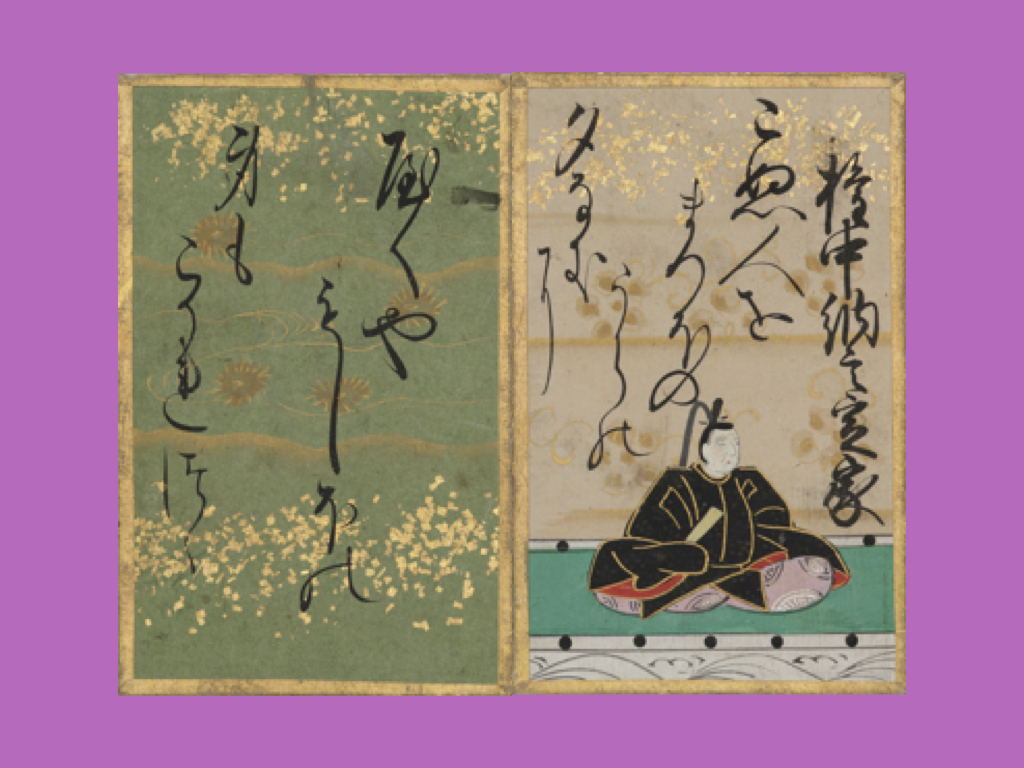

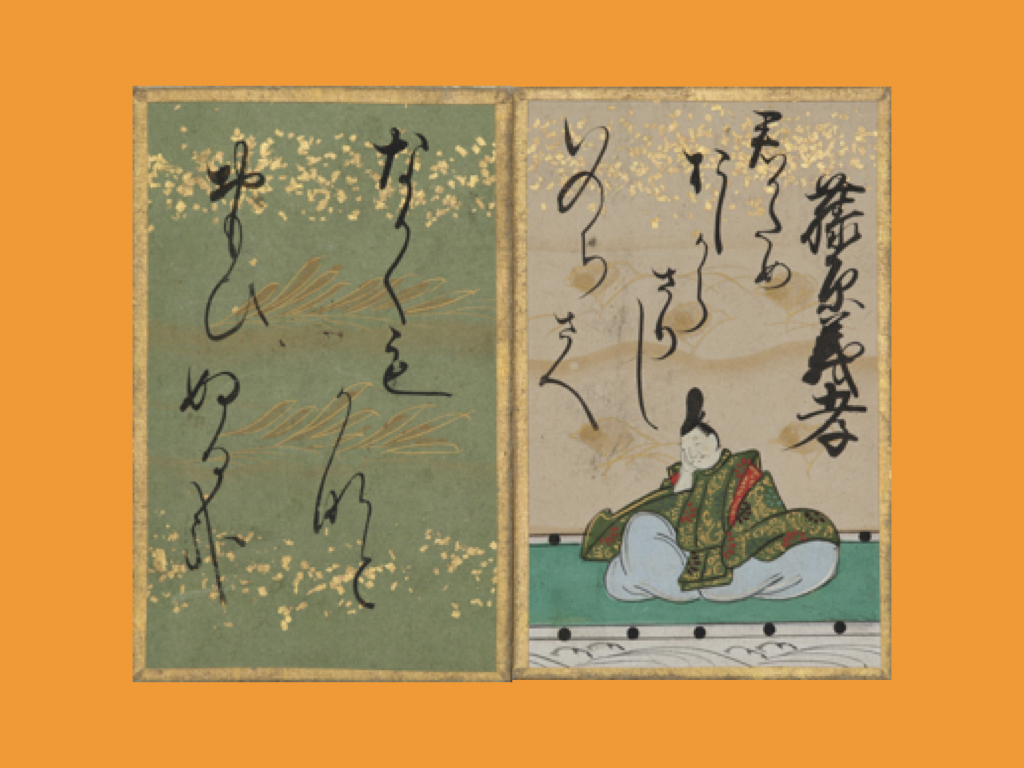

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp