なぜ「天明の改革」ではないのか

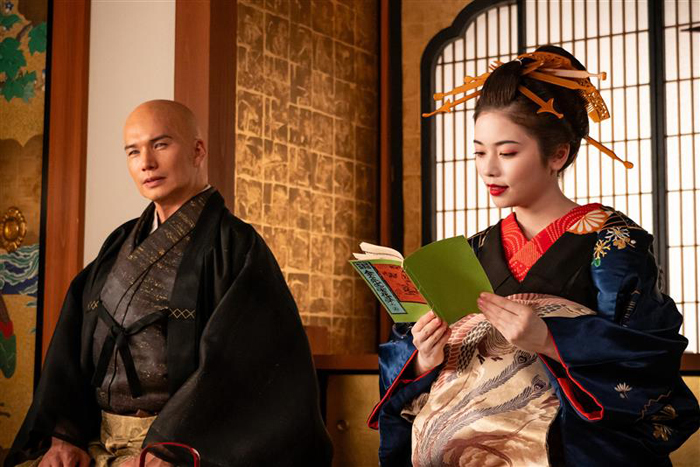

I:『べらぼう』で田沼意次のことがクローズアップされて、この時代の解像度が上がりました。南鐐二朱銀の発行、印旛沼の開墾、蝦夷地の調査、国産砂糖生産の奨励、朝鮮人参の国産化など、さまざまな施策をもって、政を切り開いた田沼意次の政治がなぜ、「安永の改革」とか「天明の改革」といわれていないのか、不思議な感覚になってきました。松平定信の政策は「寛政の改革」といわれ、「江戸三大改革」などともてはやされているのに、なんだかおかしくないですか?

A:『べらぼう』をきっかけにして、市井の歴史好きの方々の間でどんどんそんな議論がされていったらいいですよね。おそらく「田沼派」の人々の目には、「寛政の改革」は、「国の改革ではなく、幕府の延命策でしかない」という意見も出てくるのかもしれません。

I:一橋治済による「田沼派追い落とし」の策謀ですが、大河ドラマで詳細に描かれるとほんとうに壮大な陰謀だと思い知らされます。将軍家治は嫡男家基(演・奥智哉)を、老中田沼意次もまた嫡男意知を亡くしています。家基は元気に狩りに出かけた先での急死です。意知は佐野政言によって殿中で殺害されてしまいます。

A:両者の死を陰謀のによるものだと考えると、戦慄を覚えます。いずれも前途有望な人材を消し去っているわけです。強い意志を感じます。

I:もちろん、一橋治済が裏で糸を引いているというのは『べらぼう』劇中での設定になるわけですが、多くの人がこの流れを首肯しているのではないでしょうか。

A:そこがまた『べらぼう』の面白さでもあるわけです。

田沼政治の終焉

I:さて、今週も蝦夷(現在の北海道)のことが描かれました。劇中で、米の収穫量の算段をしていましたが、このころ、寒冷地の蝦夷では、幾度も挑戦がなされたようですが、稲作は定着していませんでした。

A:蝦夷だけではなく、収穫はできた弘前藩や南部藩でも冷害に悩まされるのが日常でした。蝦夷で稲作が普及するのは、明治になってから。しかもながらく「美味しくない」という評価が続き、ブランド米が収穫できるようになったのは平成になってからという長い歴史があります。田沼意次らが夢見た「蝦夷での新田開発」は実現したといえば実現しているわけです。

I:もし、田沼政治が続いていたら、日本はどうなっていただろうか――。そんな思いを抱きながら、次週から展開される「政権交代劇」をみていきたいと思います。

A:利根川決壊――。浅間山の大噴火の影響でもあるこの災害が、田沼政治終焉の序章になるのです。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり