ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第17回目は歌舞伎や文楽の世界。2022年11月の「十三代目 市川團十郎白猿」誕生で注目される「襲名」がもつ魅力をご紹介しよう。

文/ムトウ・タロー

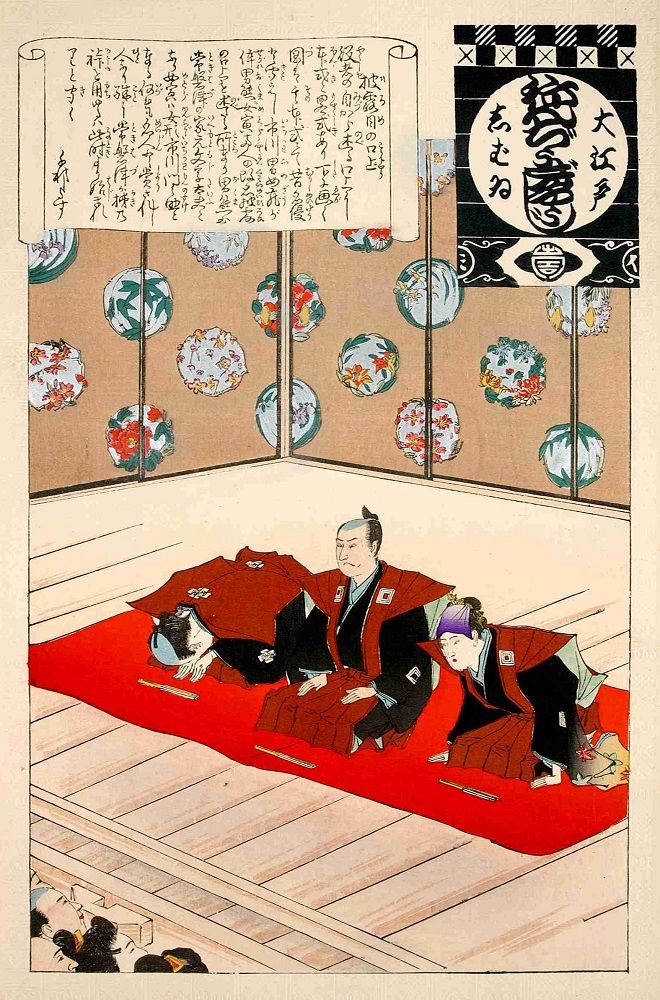

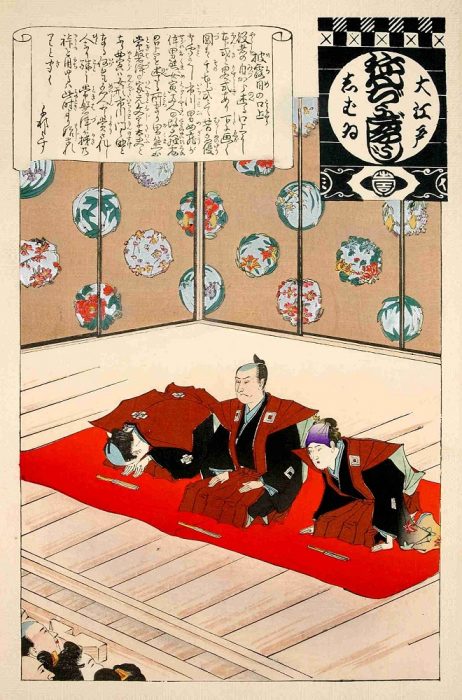

1860(万延元)年7月の4世 中村芝翫襲名を描いた錦絵。美しい容貌で人気も物凄く、「大芝翫(おおしかん)」と呼ばれた幕末期を代表する歌舞伎俳優。

写真提供:国立国会図書館デジタルコレクション

「襲名」はビッグイベント

止まっていた時計の針が、ついに動き出した。世界的な感染症の拡大によって、先の見えない延期を余儀なくされていた令和最大級の祝い事の幕が開いた。

本来ならば、もっと早くに、その命の鼓動を打っていたはずの「十三代目 市川團十郎」が、遅ればせながら私たちの前にお目見えした。興行が続いている今、あらためて日本の芸能文化の象徴の一つ、「襲名」がある素晴らしさを実感したい。

「歌舞伎は“襲名”で稼ぎ、宝塚は“卒業”で稼ぐ」などというようなことが時折言われる。現代において歌舞伎の「襲名」、とりわけ長きにわたり歌舞伎の主要な役割を果たしてきた俳優の襲名は歌舞伎界を超えたビッグイベントとなっている。

そもそも「襲名」とは、俳優や芸人が、先祖や父兄や師匠、あるいは他の先人の名前を受け継ぐことをいう。これは古典芸能だけの風習にとどまらない。江戸時代には商人や大きな農家など、現在でも大相撲などで同じ名前を受け継ぐことがある。

写真提供:国立劇場

襲名には様々な習わしがある

「襲名」は、ある世界の人間が節目を迎えた時に、それぞれの家において最も高い位の名前を継いでいくことが習わしとなっている。

例えば歌舞伎では、成田屋・市川宗家では幼少期から順に、「新之助」→「海老蔵」→「團十郎」、音羽屋・尾上菊五郎家なら、「丑之助」→「菊之助」→「菊五郎」というように、襲名する名前の流れがこれまでの歴史の過程を経て定まったものになっている。

そして家の大小にかかわらず、ほとんどの場合に「襲名披露興行」が行われ、この記念興行の時に勤めた役が、その襲名時の記念の役となる。この役は襲名する名前の俳優が歴代の当たり役にしていたものを勤めることが多い。今回の市川團十郎襲名披露では、市川宗家の当たり役である『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の助六、『勧進帳』の弁慶を、十三代目市川團十郎が勤めている。

また、襲名披露の公演では、襲名する俳優と先輩の俳優による「口上」の一幕が必ず入る。

「口上」とは、演者による舞台上から観客に対して述べる挨拶である。「襲名」はもちろん、「追善」興行などでも行われる。歌舞伎の場合でいえば、裃姿に鬘をつけた俳優が舞台に並んで行うものである。観客に対して、俳優が「襲名しましたよ」ということを伝え、先輩俳優も「襲名を許可しましたよ」ということを伝える、ひとつの儀式である。その他にも作品の上演中に「口上」を加えて、扮装のままで行うこともある。

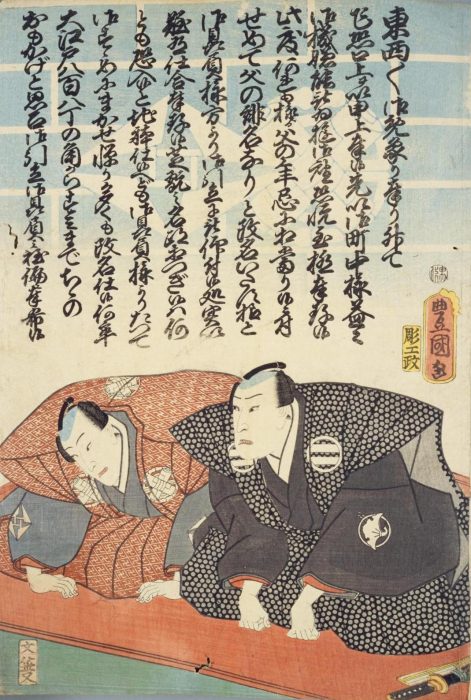

写真提供:東京都立図書館

ブランド価値を生み出す手段

現在、古典芸能にとどまらず、近年では明治期に生まれた現代劇である新派でも「襲名」が行われるようになった。

「襲名」が広がっている背景には、個々の芸能が近年、「名前を受け継ぐ」ことに大きな価値を見出しているからではなかろうか。「襲名」とはある意味、ブランド価値のようなものを生み出す作業でもある。

生前多大なる功績を残した先人の名前を後継者が受け継ぐ。継承を重ねていくことで、長くその芸が人々に愛され、そして未来にその芸を伝えていく。それが果てはその芸能そのもの全体の価値を高めていく、そのためのひとつの手段として、「襲名」は認識されている。

この春、人形浄瑠璃(文楽)の太夫の大名跡の一つである「豊竹呂太夫改め十一代目豊竹若太夫襲名披露」が大阪の「国立文楽劇場」や、東京の「シアター1010(せんじゅ)」で行われている。近年、文楽の世界でも、かつて歴史的に大きな功績を残した太夫や人形遣いの襲名が続いている。この流れもまた、文楽が紡いできた歴史的価値を未来へつなげていくためのブランド価値創出の一環と見ることができる。

観客の側からすれば、二代、あるいは三代にわたり、受け継がれた名前の演者の芸を見ることになる。なかには先代の芸と比較してみる人もいるだろう。そのような視線を受けながら、名前を受け継いだ演者たちは、受け継いだ名の重さと価値を認識して芸を磨く。観客もまた、その名前に見合う演者への成長を楽しむのである。

また「襲名」は、「名前を受け継ぐ」だけでなく、埋もれていた名前を再び世に送り出すことでもある。後継者がいなくなってしまったことで、長きにわたりその名前が世に出ない、ということも時としてある。しかし、その名前の価値を認識した後世の人間によって「発見」され、再び表舞台にその名前があらわれることがある。近年の代表的な例として、明治・大正時代と二代にわたり上方歌舞伎をけん引してきた「市川右團次」の名前が86年ぶりに復活したことが挙げられる。海老蔵時代の十三代目 市川團十郎の後押しによって、平成29年に初代 市川右近がその名跡を襲名したのだ。

一方で、同じく上方歌舞伎の代表的な名前であった「実川延若(じつかわえんじゃく)」は、三世がなくなった際に、これ以降誰にもその名前を襲名させない「止め名」を宣言したことで、現時点でこの名前は受け継がれていない。「実川延若」という名前が、歴史の中でも埋もれることなく輝きを保ち続ける、という判断によるものだと思う。これも、ひとつの「襲名」に対する考え方だ。

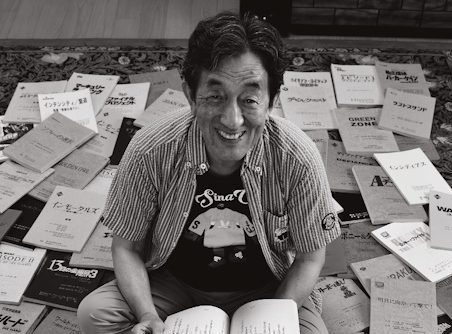

筆者撮影

「襲名」文化のある喜び

一昨年11月に始まった「十三代目 市川團十郎白猿襲名披露」の公演は、翌年春からの全国巡業、昨秋の博多座、師走の南座(京都)、この冬の御園座(名古屋)を経て、秋の全国巡業と大阪松竹座へと続いていく。

全国津々浦々に十三代目 市川團十郎の姿が披露されていく。「襲名」の華やぎは一瞬ではない。ゆっくりと、しかし着実に、長い時間をかけて「襲名」の事実を広めていく。そして人々は、その華やかさの余韻を抱えながら、さらなる名前の成長を見届けていくのだ。

常に変わりゆく時代の中で生き続ける名前を受け継いでいく。

「襲名」は時代の分岐点、新しい時代の幕開けを告げる儀礼として大きな意味を持っている。新しい時代への期待に溢れている「襲名」という祝祭の息吹に触れてみるのも、古典芸能の一つの楽しみである。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。