切り方は“赤身は厚く、白身は薄く”が基本。筋繊維の固いスルメイカは細造りで口当たりをよくする。

庖丁を手前に引いて切るのが基本。

筋目を断ち切ると食感がよくなる

日本料理の世界で刺身を美味しく切る庖丁の技を修めることは、焼き物や煮物を作る以上に難しく奥深いものとされている。

江戸前鮨の正統を今に受け継ぐ東京・浅草『弁天山美家古寿司』5代目、内田正さん(75歳)の刺身の切り方の流儀はこうだ。

調理指導/内田正さん(『弁天山美家古寿司』5代目)

「例えば鮪まぐろのサクには白い筋目がたくさん入っています。その筋目に逆らって切れというのが、先代に叩き込まれたことです」

内田さんのいう筋目とは魚の筋肉を包み込む膜のことで、筋繊維の流れを見る目安になる。この流れに交差するように庖丁を入れると筋繊維を断ち切ることができ、口当たりがよくなるという。

「刺身は〝赤身は厚く、白身は薄めに切る〟のが基本です。肉質の柔らかい鮪の赤身は厚めに切り、身質が固い白身の鮃(ひらめ)や鯛(たい)は薄めに切るほうが美味しい道理です」

刺身を切るのに適した柳刃庖丁は、峰(みね)に人差し指を当てると庖丁が安定し、細かな作業もしやすくなる。

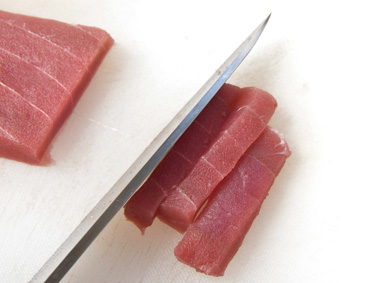

【鮪の平造り】

鮪まぐろなどの柔らかい赤身は、サクに垂直に刃を当て、刃渡り全体を使って引き切る「平造り」が向く。

大きなサクは、あらかじめ2~3等分にすると平造りに切りやすい。

筋目と交差するよう刃元を直角に当て、約1㎝幅で手前に一度で引き切る。

刃を寝かせて切り身を右に送る。体温が移ると食感や香りを損なうので注意。

【次ページに続きます】