開花を待つ思いを、匂い立つ満開に沸く心を、散りゆくことへの愛惜を。わたしたちは和歌に詠み、画に残し、桜を想い続けてきた。折節の心が込められた和菓子で、花の季節を喜びたい。

さくらばな

ちりぬる風の

なごりには

みづなきそらに

なみぞたちける

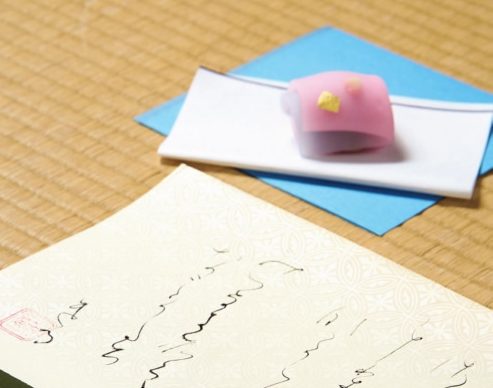

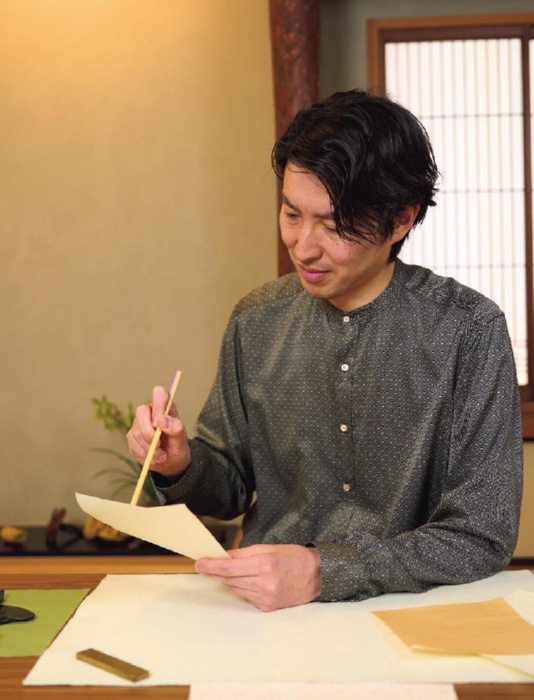

「和菓子と仮名文字は、同じような生い立ちを持つ、日本独自の〈和の心〉の表現手段ではないかと感じています」

こう語るのは、仮名文字書家の根本知さんだ。菓子の製法も漢字も、もとは平安時代以前に中国からもたらされたもの。平安時代になると、日本人の心情により深く寄り添うことのできる菓子の製法や素材、あるいは漢字から生まれた仮名文字が日本で独自の発展を遂げ、今日にはそれぞれ「和菓子」「仮名文字」と呼ばれるものとして成立した。その過程は、確かに両者の共通点といえそうだ。

「日本語の音を、中国から借りたひと文字ひと文字の漢字に当てはめた万葉仮名だけでは、日本の風土や文化に根差した感性や心の機微を表現しきれなかったのだと思います。そうした繊細な心の情景を表現するために仮名文字が生まれました。古代、中国では日本を〈倭(わ)〉と呼びましたが、平安時代になり日本らしい文化を意識する中で、日本は〈倭〉から〈和〉に変化していったのでしょう。仮名文字もそうした思いの中から生み出されたのです」

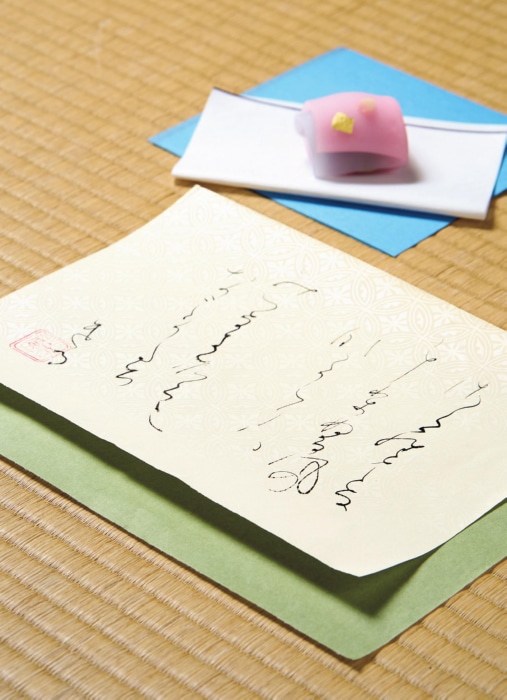

そういいながら根本さんが、一首の和歌をしたためた。

〈さくら花散りぬる風のなごりには 水なき空に波ぞ立ちける〉

(歌意:桜の花が風で舞い散って、水のないはずの空に白波が立っているようだ)

延喜5年(905)に日本で最初に編まれた勅撰和歌集『古今和歌集』所載の紀貫之の和歌である。桜の花が空を背景に舞う様子を、水面の白波に見立てている。

「同時に、心のうちに立つ波風も詠っているのだと思います。そのざわめきは、別れの悲しさかもしれませんし、未来への期待かもしれません」

曖昧さの中に見出す美

一首の歌にさまざまな意味を持たせるところに、境界線のない曖昧さを好む日本人らしさが如実に表れていると、根本さんはいう。

「行間に心の内を込めるのが和歌。和菓子にも、通底する日本の美があります。たとえば、桜というと現代の人はピンク色を思い浮かべるかもしれません。でも、実際の桜は、花びらは白に近く、奥の方の花芯近くはうっすらと赤みがかっています。その境界線のない曖昧さの中に、日本人は美を見出してきました。桜の季節の和菓子も、桜の花を含む情景を和歌のように表現するものが多いように感じられます」

中国の漢字を日本で独自に崩してつくられた仮名文字には、ひとつの音に対して複数の文字がある。「あ」を表現するために、「安」「阿」など、複数の漢字を崩した仮名文字を用いて変化を楽しむ。和菓子もまた、たとえば「桜」というひとつの題に対して、咲初めから散り際、散った後の名残の情景まで、無数の表現が可能だ。

控え目で、それでいてひとつの形にとどまらない多様な心の内を雄弁に語る和菓子、日本人の心情をより繊細に表現するために生まれた仮名文字、そして仮名文字でしたためられた和歌。造形の美しさがまず目を惹き、そこからさまざまな感情が呼び起こされていく。和菓子と仮名文字には、「和」の心がほのかに香っているようだ。

根本 知(ねもと・さとし)さん(書家)

昭和59年、埼玉県生まれ。博士(書道学)。去年のNHKの大河ドラマ『光る君へ』題字揮毫、書道指導。立正大学特任講師。本年5月、東京(御茶ノ水)に書・喫茶・美術の新拠点「東依(とうい) 」を開設予定。『平安かな書道入門 古筆の見方と学び方』ほか著書多数。

取材・文/平松温子 撮影/湯浅立志