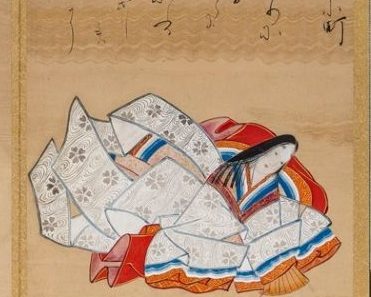

日本美術史上に輝かしい名を残す円山応挙(1733-1795)は、丹波国の農家の次男として生まれ、10代の頃に京に出て、呉服商や玩具商で働きました。

玩具商「尾張屋」で働いていたとき、当時流行していたのぞきからくりのための眼鏡絵を制作して西洋的な空間の描き方を体得。また、沈南蘋ら当時の中国最新の作品を研究するなどあらゆる画法をマスターしたうえで、写生に基づく新たな視点を取り入れた「写生画」を確立するにいたります。

応挙の、目で見たそのままを絵にする革新的な作風は、当時の京都画壇をまたたく間に席巻し、応挙を巨匠と慕う弟子たちにより円山四条派を形成しました。

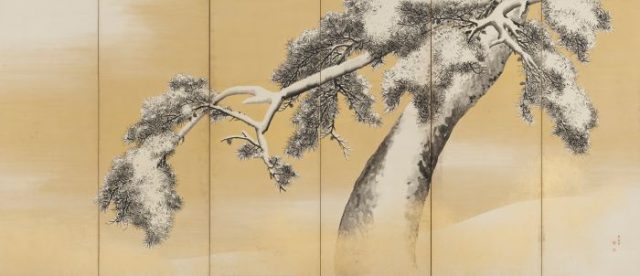

※展示期間9月26日~10月26日、11月11日~24日

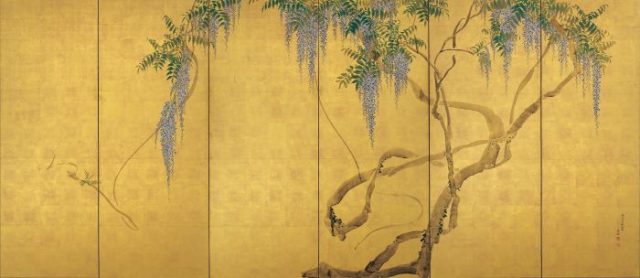

※展示期間10月28日~11月10日

三井記念美術館で開催の「特別展 円山応挙 革新者から巨匠へ」は、応挙の重要作品を通して、その革新性に迫ります。(9月26日~11月24日)

本展の見どころを、三井記念美術館の学芸員、藤原幹大さんにうかがいました。

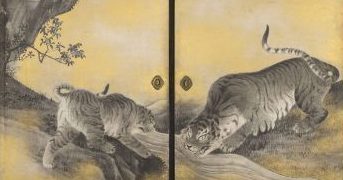

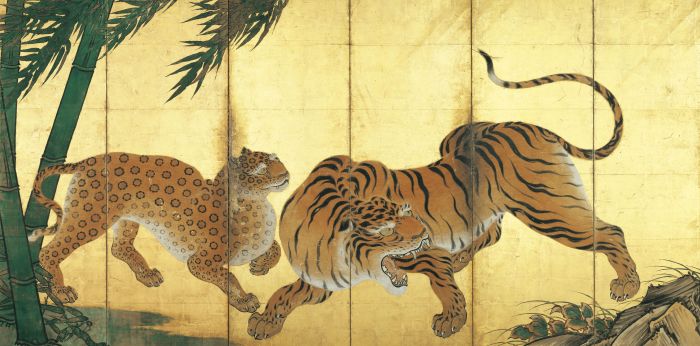

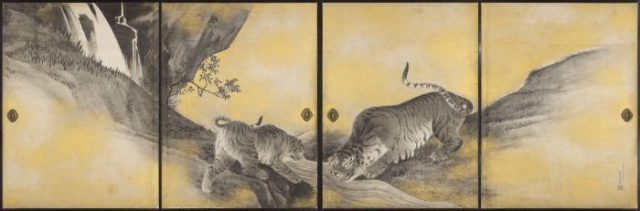

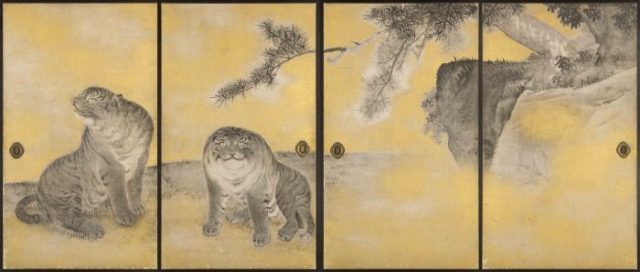

「本展の見どころとして挙げたいのが、「こんぴらさん」の愛称で親しまれる、香川県・金刀比羅宮よりご出品いただく重要文化財「遊虎図」です。

襖に大きく描かれた堂々たる体躯の虎たちは、空間を守護する霊獣としての威厳を示します。その一方で、表情にはどこか少しだけ、猫の姿を重ねたくなるような親しみと気品も同居しています。また、写真では分からないほど繊細な筆致による、ふわふわとした毛皮も圧巻の一言。複雑な虎皮の縞模様を配置しながら、グラデーションを巧みに用いて量感を表すと同時に、塗り残された白い部分にも毛の存在を感じさせる点は、まさに「描かれた対象がその場に存在するかのような」応挙芸術の真骨頂と言えます。

近年は、伊藤若冲ら「奇想の画家」に押され気味の円山応挙ですが、その迫真性は当時の人々にとって、VRのような視覚革命でした。重要作品からほのぼのとした小品まで、さまざまな作品を通して、その革新性を再認識していただければ幸いです」

安永7(1778)年 個人蔵

今話題の応挙と若冲の合作も東京初公開となる見ごたえある展覧会です。ぜひ会場に足をお運びください。

【開催要項】

特別展 円山応挙 革新者から巨匠へ

会期:2025年9月26日(金)~11月24日(月・振休)

会場:三井記念美術館

住所:東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

電話:050・5541・8600(ハローダイヤル)

美術館公式サイト:https://www.mitsui-museum.jp/exhibition/

開館時間:10時~17時(入館は16時30分まで)

休館日:10月27日(月)

料金:公式サイト参照

アクセス:公式サイト参照

取材・文/池田充枝