文/酒寄美智子

昭和28年にNHKがテレビ本放送を開始してから60余年。テレビというメディアが発展した背景には、その時々で時代を拓いたテレビ人たちがいました。かつて雑誌『テレビサライ』では、平成14年の1年間で11人の名だたる先達にインタビュー。それらをまとめた書籍がこのほど『昭和のテレビ王』(小学館文庫)として文庫化されました。

60数年で大きな影響力を持つまでに育った「テレビ」とは一体何なのか。その手掛かりは、テレビを育ててきた先人たちの言葉に宿っています。

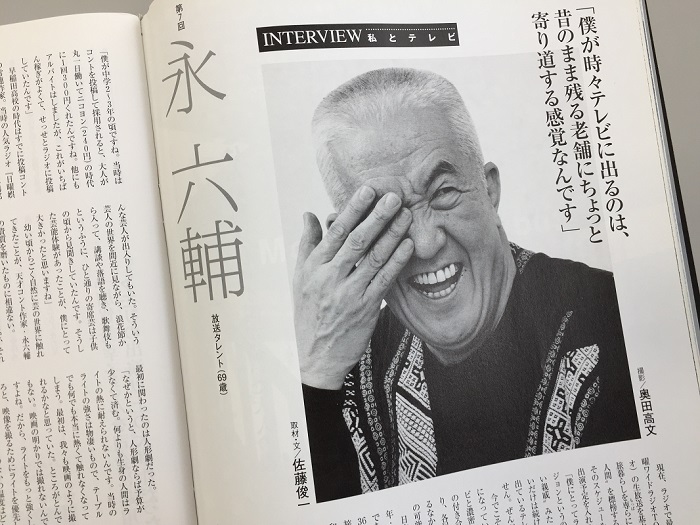

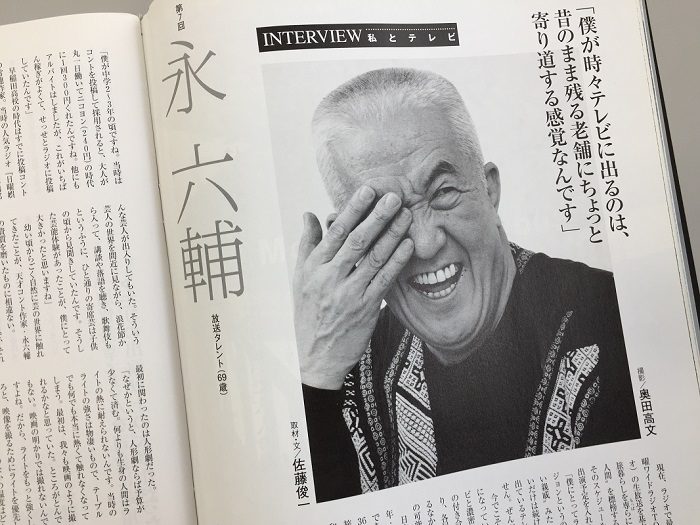

今回は同書から、放送作家・司会者・作詞家・語り手・歌手などさまざまな立場でテレビに携わった永六輔さんの言葉をご紹介します。

■1:「まったくのアマチュアが司会をする、僕はそれがテレビだろうと思ったんです」

実験放送の台本づくりに加わるなど、テレビの草創期から深くかかわってきた永さん。その代表作の一つが、構成を担当したNHKのバラエティー・ショー「夢であいましょう」(昭和36年~)です。

三木のり平、渥美清、坂本九、黒柳徹子らが出演し人気を博したこの番組で永さんは、後の「テレビの常識」をひとつ生み出しています。テレビ出演経験のなかったファッション・デザイナーの中嶋弘子さんを初代ホステス役に抜擢したのです。

「テレビはまったくのアマチュア。最初、ご本人はやる気もなかったんですけど、かえってそういう人の方がテレビに向くぞということは読めていました」(同書より)

まだ素人がテレビで司会をするなど考えられない時代。しかし永さんのねらい通り、中嶋さんのテレビ慣れしていないリアクションは多くの視聴者の好感を勝ち取りました。

中嶋さんが番組冒頭で見せる独特のお辞儀が視聴者の話題をさらい、やがて素人ならではの計算されていないおもしろさを映すのがテレビの得意技になっていったのです。

■2:「僕にとってテレビジョンというのはめったに会わない“遠い親戚”みたいなもの」

テレビ各局の開局番組のほとんどを手掛け、草笛光子さんの音楽バラエティー「光子の窓」(昭和33年・日本テレビ)ではテレビ初の“放送作家”として名を連ね、NHK「夢であいましょう」(昭和36年)では「上を向いて歩こう」などのヒット曲を連発、NHK「ばらえてい テレビファソラシド」(昭和54年)では構成だけでなく出演もこなし、次々と人気番組を生み出してきた永さん。

一方で、ラジオ番組「永六輔の誰かとどこかで」(TBSラジオ)を40年以上続けるなど「僕にとってはラジオが身内」(本書より)という思いは生涯変わらなかったようです。

実は永さんは、「テレビファソラシド」を最後にテレビとは距離を置いています。

「僕はテレビに関わったのも早かったけれども、手を引いたのも相当に早かったんですね。理由はいろいろですけど、初期のテレビは先が見えないからおもしろかった。でも、先が見えてくるとつまらないってことあるじゃないですか。何よりも僕の感性や暮らし方にテレビは合わないと分かったんです。もっと言えば、テレビが巨大化して、影響力の大きさを見たときに、このメディアは危ないぞとも思った」(本書より)

そんな永さんの目に、テレビはこう映っていました。

「いつの間にか道路が広くなって、ビルがたくさん建って、あ~あ、こんなになっちゃったというね、あの感じです。ですけど、その町にもぽつんと昔のままの老舗が一軒残っていると、そこに寄りたくなるじゃないですか。時々、僕がテレビに出るというのは、その感覚です。テレビのなかにもいい番組をつくろうと歯を食いしばって頑張ってる人がまだいる。そしたら、そこへちょっと寄っていくというのが、最近の永六輔なんです」(本書より)

* * *

昨年夏に83歳でこの世を去った永さんは、「おもしろいこと」「新しいこと」を探す目を持ち続けていました。そこにはきっと、テレビとラジオの垣根などなかったのでしょう。

テレビを変えよう、もっとおもしろいことをやってみよう――永さんのその思いが、次の時代の常識をつくったのです。めったに会わない“遠い親戚”だったとしても、永六輔さんは紛れもなく、今の時代のテレビの「ふつう」を生み出した偉大な「テレビ王」の一人といえるでしょう。

【参考書籍】

『昭和のテレビ王』

(サライ編集部編、本体490円+税、小学館文庫)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09406401

文/酒寄美智子