大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。

しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?

【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、大河ドラマや時代劇に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。

さて、今回は山東京伝(北尾政演《きたお・まさのぶ》)の洒落本三部作をご紹介します。京伝の創作活動におけるひとつの到達点であり、同時に筆禍の原因ともなった作品群です。

この記事では、『錦之裏(にしきのうら)』『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』の三部作の内容と出版によって科された処罰、さらに京伝のその後について解説します。

山東京伝の洒落本三部作とは?

寛政3年(1791)、山東京伝は洒落本として以下の三作品を発表しました。いずれも当時の遊里文化を写実的に描き出した意欲作であり、江戸庶民の生活や価値観が色濃く反映された作品です。

しかし、前年に出された洒落本禁止令(出版統制令)に抵触するとされ、出版元の蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)とともに厳しい処罰を受けました。

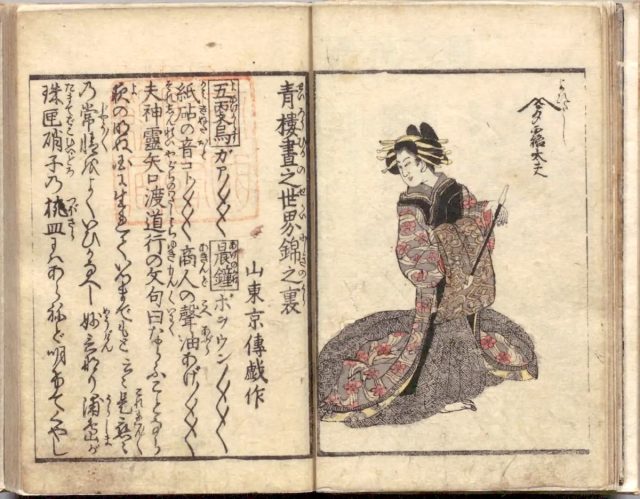

『錦之裏』

角書(つのがき)に「青楼昼之世界(せいろうひるのせかい)」とあるように、遊郭の昼間の情景に着目した作品です。これまで文学ではほとんど描かれてこなかった昼の遊里の姿や、遊女たちの日常生活を緻密に描写し、従来の洒落本に新風を吹き込みました。

出版統制を意識して、「夕霧伊左衛門(ゆうぎりいざえもん、歌舞伎などの登場人物)」の話を入れるなどし、表向きには風紀を戒めるような構成を取りましたが絶版を命じられています。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/8929704

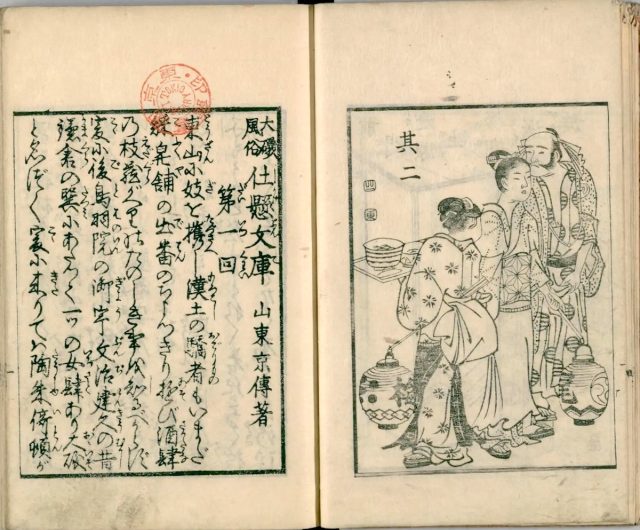

『仕懸文庫』

一見すると教訓的な物語に見せかけた構成が特徴です。鎌倉時代の大磯の廓を舞台に、曾我五郎と遊女・おてふの駆け落ちを描く体裁を取っています。

しかし、本当は深川の遊里の風俗や習慣を詳細に描いた写実作品です。出版統制を意識し、序文や跋文(ばつぶん、あとがきのこと)には好色を戒める内容を挿入し、表紙には教訓読本のような記載をするなど擬装を凝らしましたが、処罰を免れることはできませんでした。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533925

『娼妓絹籭』

将棋の駒のやりとりになぞらえて、遊女と客との恋の駆け引きを軽妙に描いた洒落本です。文中では将棋用語を用いた遊び心あふれる表現が随所に見られ、読者を楽しませます。

また、近松門左衛門の『冥途の飛脚』に登場する梅川と忠兵衛の話を引用するなど、既存の物語を巧みに織り交ぜながら物語性を高める工夫も見られましたが、こちらも絶版を命じられました。

洒落本三部作を出版した結果

京伝の洒落本三部作は、寛政2年(1790)に出された洒落本禁止令(出版統制令)に違反すると判断され、絶版処分となります。加えて、作者・山東京伝は「手鎖50日」の筆禍にあいました。出版元の蔦屋重三郎には身代(財産)半減という重い処分が科されています。

京伝はこの処罰を受けたことで、戯作者としてのキャリアに大きな打撃を受けました。蔦屋重三郎が江戸を代表する版元であったことも、処罰の重さに影響を与えたと考えられています。

山東京伝のその後

筆禍事件の後、山東京伝は生来の小心で正直な性格もあり、洒落本の筆を断ち、創作から一時身を引きます。謹慎生活の中で、銀座に煙管(きせる)や煙草入れを扱う店を開き、商いに専念するようになりました。

それでも、戯作界における京伝の影響力は衰えず、町人作者が中心となる改革後の戯作界において、依然として中心的な存在であり続けます。洒落本に代わって黄表紙を多く手がけるようになりますが、その多くは教訓的で理屈っぽい内容が特徴で、時代の空気を色濃く反映したものでした。

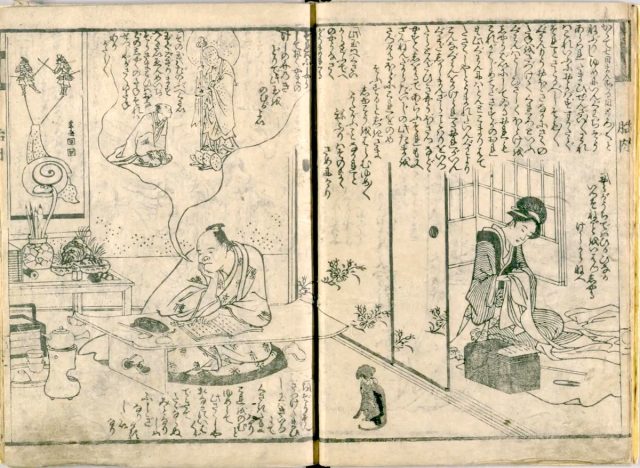

山東京伝 戯作 ほか『作者胎内十月図 : 3巻』,[鶴屋喜右衛門],享和4(1804)序.

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2537598

やがて京伝は、物語性の高い長編へと活躍の場を移し、読本(よみほん)作家としても新境地を拓きます。『忠臣水滸伝(ちゅうしんすいこでん)』(前編1799・後編1801)や『昔語稲妻表紙(むかしがたりいなづまびょうし)』(1806)などを出し、江戸期長編読本流行の契機を作りました。

また、京伝は文化・風俗・人物などの考証に深い関心を持ち、随筆分野でも才能を発揮。『近世奇跡考』(1804年)や『骨董集(こっとうしゅう)』(1814〜1815年)といった名著を残しました。これらは、今日もなお風俗・芸能研究の資料として活用されているそうです。

加えて、画才にも恵まれていた京伝は、晩年にも肉筆による風俗図なども多数描いています。

まとめ

山東京伝の洒落本三部作『錦之裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』は、江戸の遊里文化を生き生きと描いた名作であると同時に、寛政の改革という政治的圧力の下で処罰された「危険な文学」でもありました。

筆禍という形で創作の自由を奪われた京伝でしたが、その後も別の形で筆を執り、江戸文化の担い手としてその才能を発揮し続けました。京伝の作品は、庶民文化と為政者とのせめぎ合いを映し出す鏡ともいえるでしょう。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)

『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)