若き頃は、自分の生きる道、己のあるべき姿を思い描きながら、その目標を見失わないために格言、諺(ことわざ)、偉人たちが残した名言などを心に抱き、日々の生活を送っていたように思います。そうして半世紀以上を経て、己の人生を振り返った時、かつて思い描いていた姿とはかけ離れたものかもしれません。

しかし、人生折り返しと考えるならば、新たな「あるべき姿」を描き、生きることもできるようにも思います。そんな第二の人生ために、改めて座右の銘とする言葉を持つのは如何でしょうか?

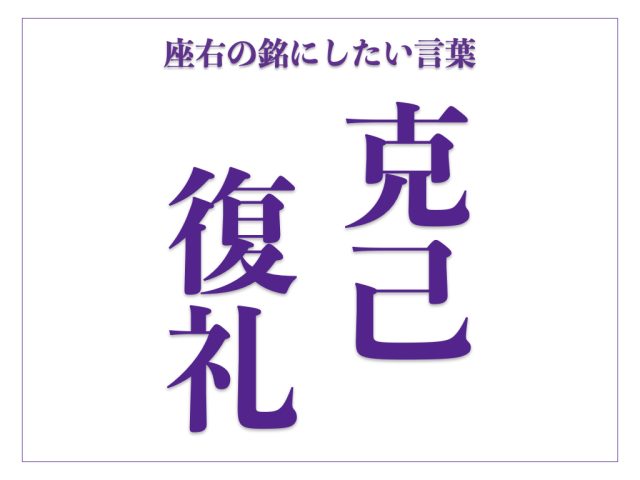

今回の座右の銘にしたい言葉は「克己復礼」(こっきふくれい) をご紹介します。

「克己復礼」の意味

「克己復礼」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「自制して礼儀を守るようにすること」とあります。この言葉が示すのは、私欲や感情に流されず自分を律し、礼節を重んじて行動するという生き方です。

ここでいう「克己」(こっき)とは、文字通り「己に克つ」、つまり自分自身の欲望や感情、固定観念や偏見といったものに打ち勝つことを指します。そして「復礼」(ふくれい)は、「礼に復る」、すなわち社会の規範や人としてあるべき道理、調和の取れた行動様式に従うことを意味します。

簡単にいえば、自分本位な考え方や感情に流されることなく、常に相手への配慮や敬意を忘れずに行動すること。これは、年齢を重ねた私たちだからこそ、より深く実践できる、成熟した大人の振る舞いを表しているのです。

「克己復礼」の由来

この言葉は、古代中国の思想家、孔子の教えをまとめた『論語(ろんご)』に由来します。『論語』には、孔子の弟子の顔淵(がんえん)が「仁(じん)とは何か」と尋ねた問いに対し、孔子が「克己復礼を仁となす」と答えたという一節があります。

「仁」とは、孔子の思想の中心をなす概念であり、人間が本来持っている、他者への深い思いやりや慈しみの心を指します。孔子はこの「仁」を実践するために、「己を克服し、礼に立ち返る」ことの重要性を説いたのです。

つまり、「克己復礼」は、単なる表面的なマナーや作法に留まらず、人間関係の根幹にあるべき「思いやり」や「尊重」の心を育むための、内面的な修養の道を示しているといえます。

「克己復礼」を座右の銘としてスピーチするなら

「克己復礼」を座右の銘としてスピーチする時には、堅苦しくなりすぎないことです。確かに孔子の教えという由緒ある言葉ですが、説教じみた口調では聞き手の心に届きません。むしろ、「この言葉に助けられた」「この言葉のおかげで気づきがあった」という、実感を込めて語ることが大切です。

以下に「克己復礼」を取り入れたスピーチの例をあげます。

人生の後半戦を生きる指針としてのスピーチ例

私の座右の銘は、「克己復礼」という言葉です。

この言葉を意識するようになったのは、会社を定年退職した後のことです。長年、組織の中で役職に就き、部下を指導する立場にありました。正直に申し上げると、その頃の私は、自分の考えが正しいと思い込み、時には感情的に叱責することもありました。

退職後、地域のボランティア活動に参加するようになって、初めて気づいたのです。肩書きのない自分が、どれほど未熟だったかということを。ある日、若い世代の方々との意見交換で、つい昔の癖が出てしまい、上から目線で物を言ってしまいました。その場の空気が凍りついたのを、今でも覚えています。

そんな時、友人から教えられたのが「克己復礼」という言葉でした。自分を律し、礼を尽くす。シンプルですが、深い意味を持つ言葉です。孔子の教えだと知り、二千年以上も前から人々が同じ課題に向き合ってきたのだと思うと、少し気持ちが楽になりました。

今では、何か言いたくなった時、まず一呼吸置くようにしています。これが本当に相手のためになるのか、それとも自分の承認欲求からくる言葉なのか。そう自問するのです。そして、相手への敬意を忘れずに、丁寧に言葉を選ぶ。まだまだ実践できない日もありますが、この言葉を心に留めることで、少しずつ変わってきたように思います。

人生の後半戦を、品格を持って生きるための指針として、私はこの言葉を大切にしています。

最後に

「克己復礼」は、シニア世代こそ語りたい言葉です。人生後半は、知識や経験だけでなく「心のあり方」が人の魅力を決めます。自分を律し、礼を尽くす姿勢は、周囲からの信頼を高め、穏やかで豊かな日々を導いてくれるでしょう。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com