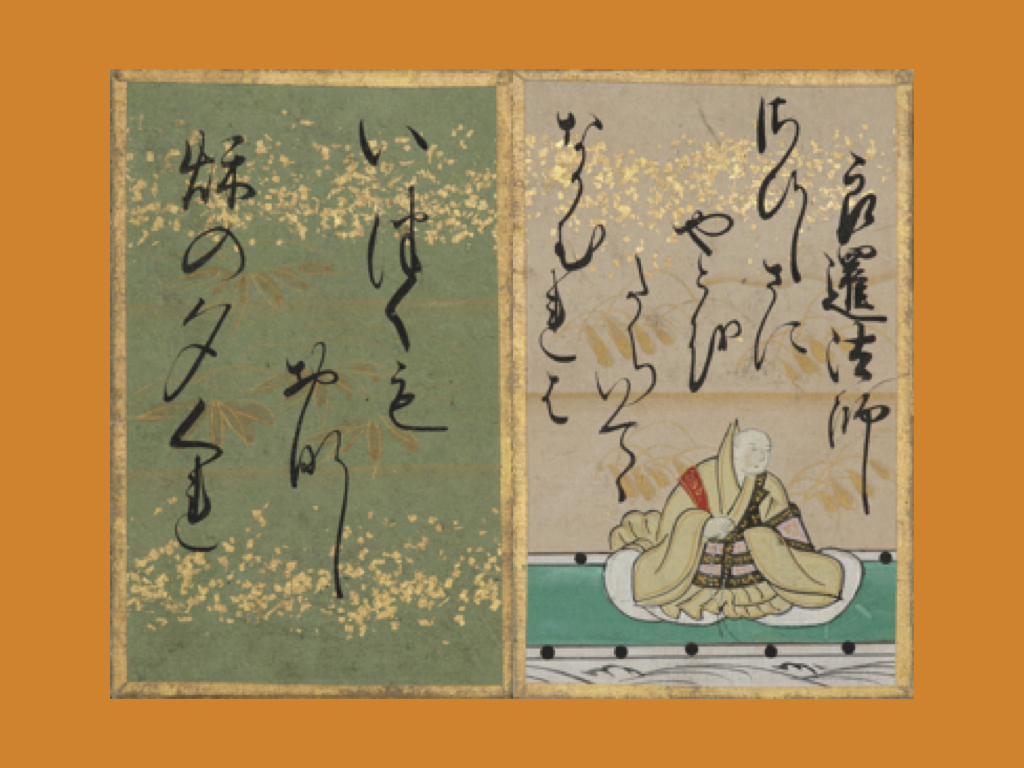

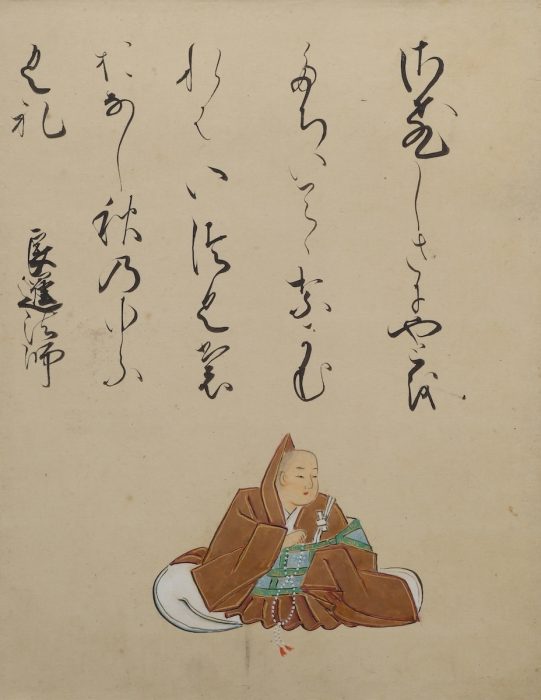

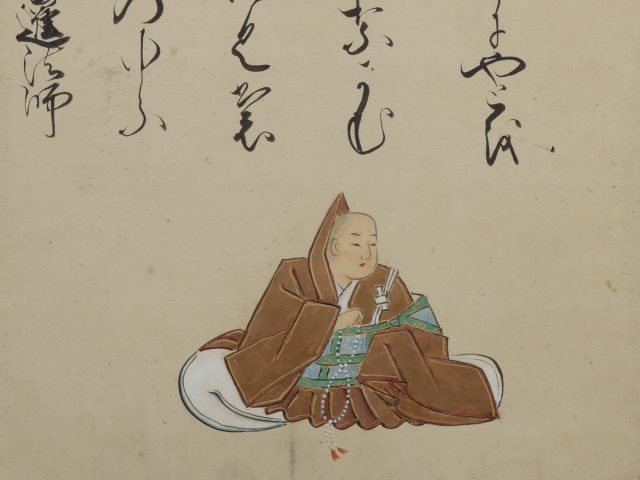

良暹法師(りょうぜんほうし)は、平安時代中期の歌人であり、僧侶です。出自については、詳しいことはわかっていません。比叡山で修行を積んだ後、京都の大原に隠棲したと伝えられています。

当時の大原は、俗世を離れた人々が静かに暮らす「隠者の里」として知られていました。良暹法師もまた、華やかな都の喧騒から離れ、自然と共に生きる道を選んだのでしょう。彼の歌には、そうした静かな暮らしの中で研ぎ澄まされた感性が光っています。

歌人としては、『後拾遺和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に31首もの歌が選ばれており、当時の歌壇で高く評価されていたことがうかがえます。

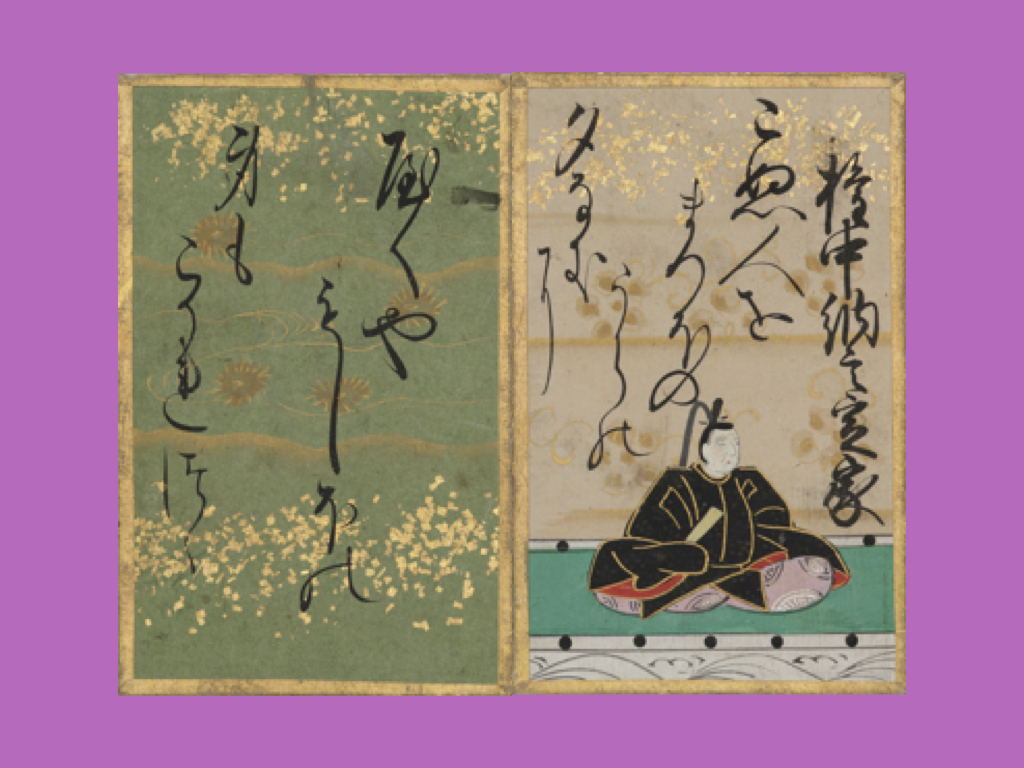

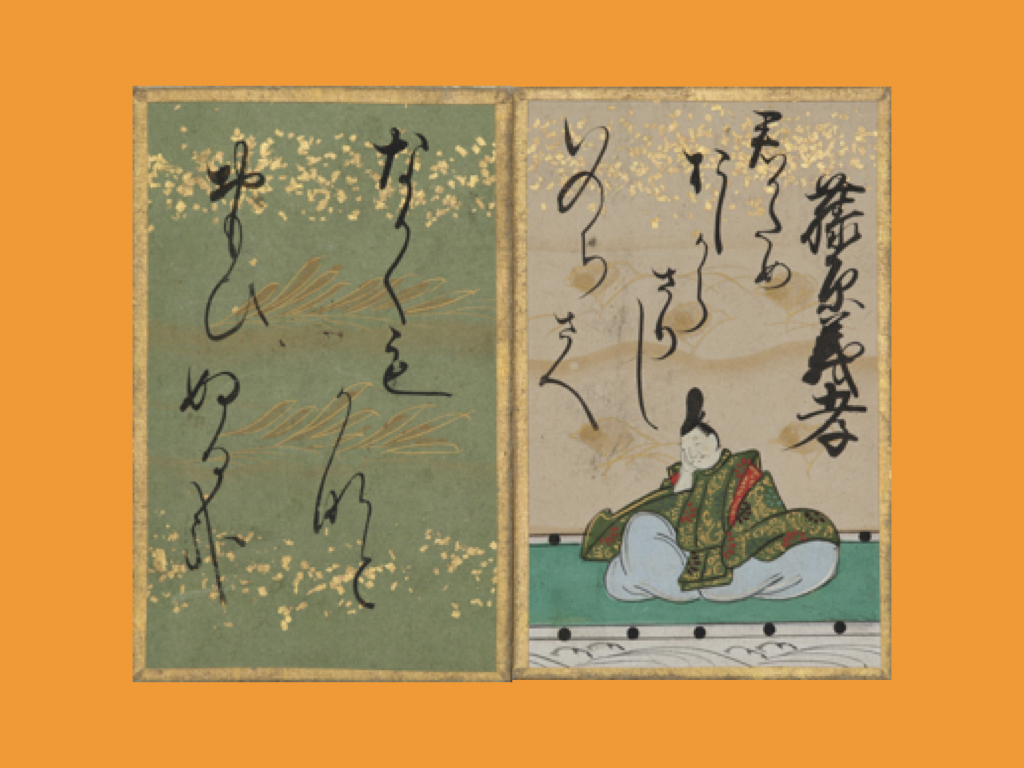

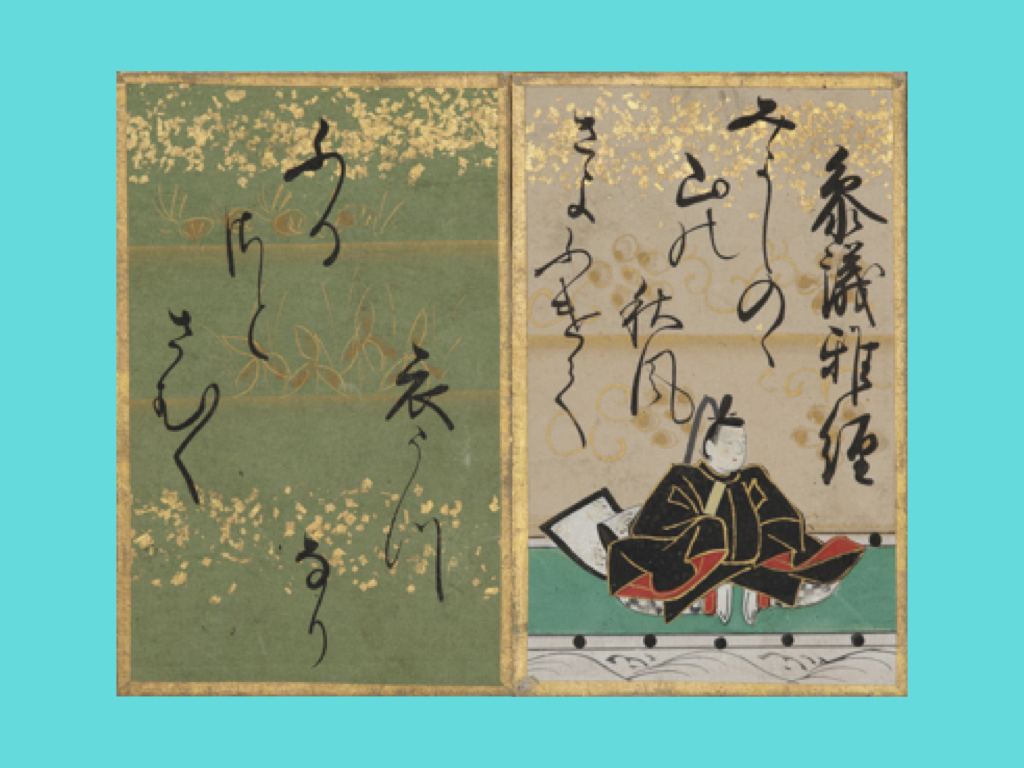

(提供:嵯峨嵐山文華館)

良暹法師の百人一首「さびしさに~」の全文と現代語訳

さびしさに 宿をたち出でて ながむれば いづこも同じ 秋の夕暮れ

【現代語訳】

あまりの寂しさに耐えかねて、庵の外に出てあたりを眺めてみると、どこもかしこも同じように、もの寂しい秋の夕暮れが広がっていることだ。

『小倉百人一首』70番、『後拾遺集』333番に収められています。この歌のポイントは、「いづこも同じ」という一言に集約されます。

作者は、心に募る寂しさを紛らわせようと、庵の外に出てみます。何か特別な景色、美しい風景があれば、この寂しい気持ちも晴れるかもしれない、と期待したのかもしれません。

しかし、目に飛び込んできたのは、どこまで行っても同じように広がる、もの寂しい秋の夕暮れの風景でした。この瞬間、作者は「どこへ行ってもこの寂しさからは逃れられないのだ」という、ある種の諦観と、より深い寂寥感に包まれます。

寂しさから逃れるための行動が、かえって逃れようのない寂しさを浮き彫りにしてしまう。この普遍的な心の動きを、「いづこも同じ」という短い言葉で表現した点に、この歌の巧みさがあります。読者は、良暹法師が感じたであろう、静かで深い絶望感、そしてそれを受け入れるしかないという諦めの境地を追体験させられるのです。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

良暹法師が詠んだ有名な和歌は?

良暹法師の繊細な感性が光る歌を紹介します。

死出の山 まだ見ぬ道を あはれ我が 雪ふみわけて 越えむとすらむ

【現代語訳】

死出の山の見知らぬ道を、ああ今私はこの雪を踏み分けて越えようとするのだろうか。

『俊頼髄脳(としよりずいのう)』に収められています。死出の山とは、閻魔王国の境にあり、この世とあの世の境界にある険しい山道を指し、死者が越えるとされた山のことです。病に伏している今、死への恐怖よりも、運命を受け入れる「覚悟」と、自らの人生を静かに振り返る「諦観」が見事に表現されています。

良暹法師、ゆかりの地

良暹法師、ゆかりの地を紹介します。

比叡山 延暦寺

僧侶として出家した良暹法師は、天台宗の総本山である比叡山延暦寺との関わりが深かったと考えられています。平安時代の多くの僧侶歌人がそうであったように、良暹法師もここで修行を積み、歌の道を極めたのかもしれません。

最後に

今回は、良暹法師の「さびしさに~」という一首を深掘りしてみました。

寂しさから逃れようとして、かえって普遍的な寂しさに気づく。この歌は、単なる秋の情景描写に留まらず、人間の根源的な孤独感や、それと向き合う心のあり方を私たちに教えてくれます。忙しい日常から少し離れ、和歌の世界に遊ぶひとときは、心に豊かな潤いを与えてくれるのではないでしょうか。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

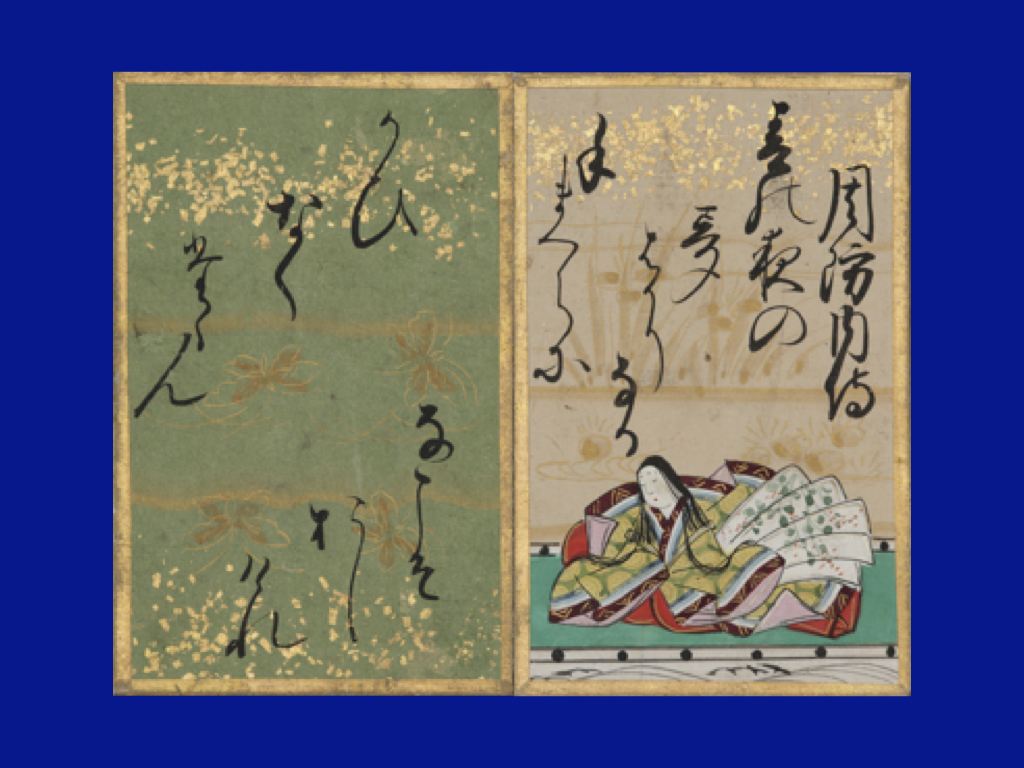

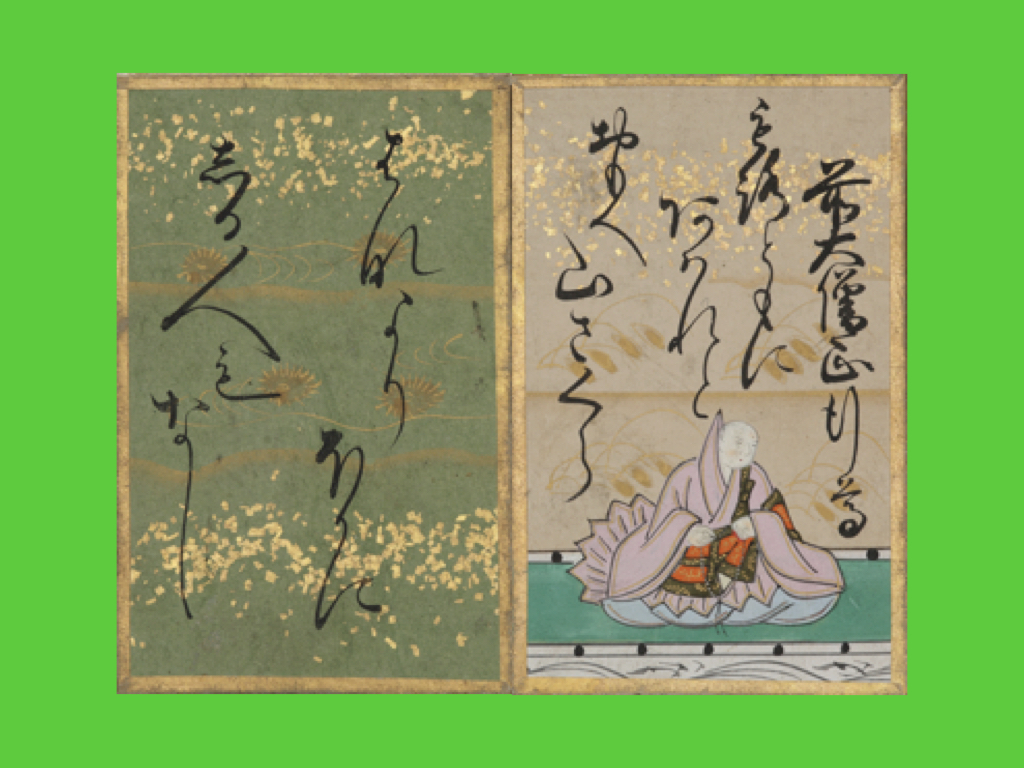

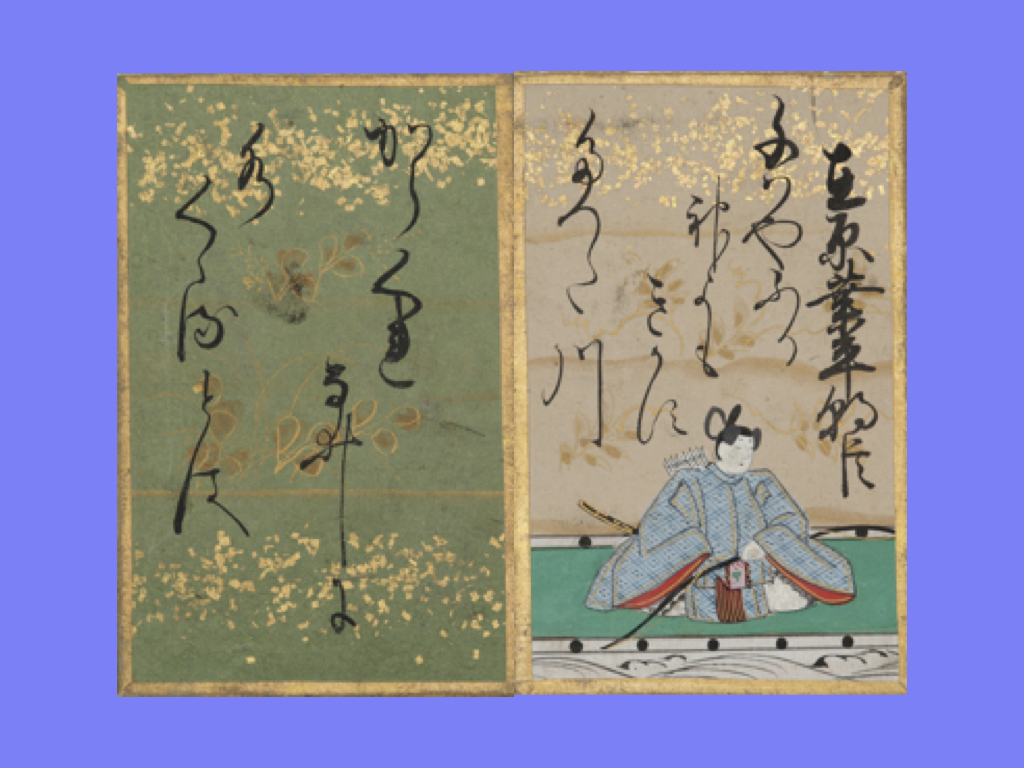

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp