奈良県は日本酒と切っても切れない深い関係を持つ地域です。日本最古の酒造りの歴史を誇る奈良の酒は、古代からの伝統を守りながらも新しい技術を取り入れた「温故知新」の精神を体現しています。今回は、日本酒発祥の地とされる奈良県の日本酒の魅力に迫ります。

文/山内祐治

目次

日本酒の原点。奈良に息づく日本酒の歴史

古くて新しい。奈良県の日本酒が持つ独特の特徴

爽やかな風を運ぶ「風の森」。革新的な奈良の銘酒

神社の隣で育まれる「みむろ杉」。伝統と革新の融合

個性豊かな銘柄が勢揃い。奈良の有名な日本酒たち

まとめ。歴史と革新が融合する奈良の日本酒文化

日本酒の原点。奈良に息づく日本酒の歴史

奈良は「日本酒発祥の地」と呼ばれています。その歴史は奈良時代にまで遡り、神と政(まつりごと)が一体となっていた時代から酒造りが行われていました。「杜氏(とうじ)」(酒造りのリーダー)の祖神とされる「高橋活日命(たかはしいくひのみこと)」を祀る大神神社(おおみわじんじゃ)が奈良にあることからも、その深い関わりがうかがえます。

古代において、日本酒は神事と密接に結びついていました。神に捧げる神聖な「神酒(みき)」としての役割を担っていた酒は、祭祀の場で重要な位置を占めていました。大神神社では今日も古来の神事が継承され、日本酒文化の始まりを今に伝えています。

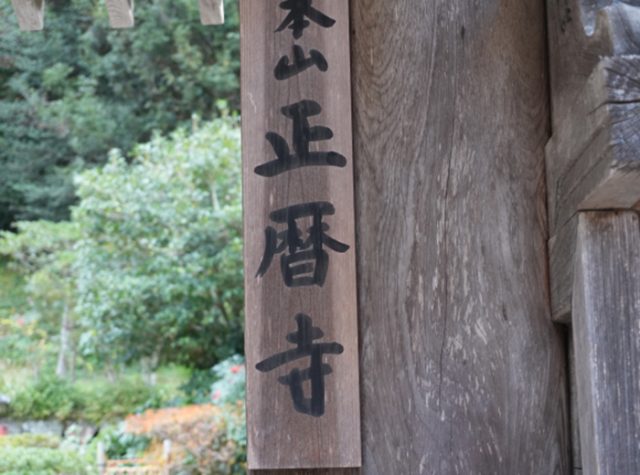

また、近代的な日本酒の源流とされるのが、室町時代(15世紀頃)に菩提山正暦寺(ぼだいさんしょうりゃくじ)で造られていた「菩提泉(ぼだいせん)」という酒です。ここで使われていた「菩提酛(ぼだいもと)」という製法は、現代でも知られる「生酛(きもと)」よりもさらに古い造り方で、今では奈良をはじめ幾つかの酒蔵がこの製法で酒造りを行っています。

当時の僧侶たちは、寺院で独自の酒造技術を発展させ、それが江戸時代の日本酒製法へと受け継がれていきました。奈良の酒は単に古いだけでなく、日本の酒文化の進化における重要な転換点を担ってきたのです。

古くて新しい。奈良県の日本酒が持つ独特の特徴

奈良の日本酒の特徴は、一言で表すことは難しいものの、古代から伝わる「水酛(みずもと)」や「菩提酛」などの伝統的な製法を継承している蔵が多いことです。これらの製法で造られたお酒は、乳酸由来のしっかりとした酸味が特徴で、個性的な風味を持っています。

「水酛」「菩提酛」を実践している蔵元としては、「大倉(おおくら)」(大倉本家)、「風の森」(油長酒造)、「みむろ杉」(今西酒造)、「花巴(はなともえ)」(美吉野醸造)などが挙げられます。これらの蔵元は古来の技術を今に伝えながら、現代の酒造りに取り入れ、奈良県の酒造りの伝統を体現しています。

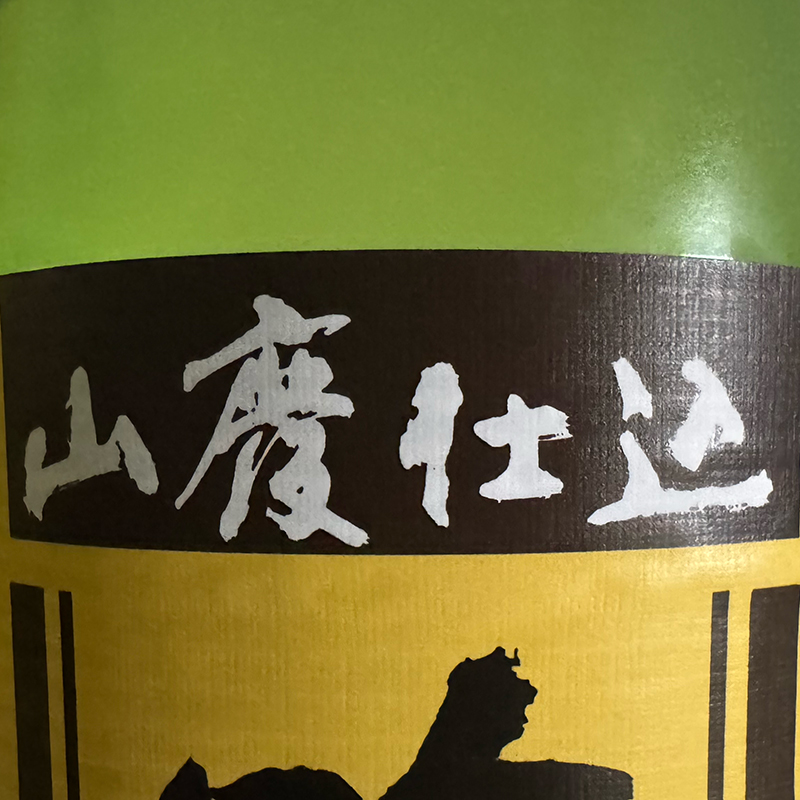

興味深いのは、奈良の酒が両極端な性質を内包していることです。伝統的な製法による重厚で乳酸量や溶存酸素量の多いお酒がある一方で、非常に清涼感あふれるフレッシュなお酒も製造されています。伝統的な製法としては、菩提酛(水酛)、生酛、山廃(やまはい)といった古来からの手法を用いる蔵が多く、それらが奈良の酒の個性を形作っています。

「菩提酛」の製法は、簡単に言うと炊いたご飯を水に入れておき、そこから乳酸性の水を得て仕込み水として使用するという独特な方法です。現代の製法からすると一風変わった造り方ですが、これが奈良の日本酒に深みと複雑な味わいをもたらしています。生酛と菩提酛は似ていながらも製法が異なり、それぞれ独自の風味を日本酒に与えます。

また、奈良の水質も日本酒の特徴に大きく影響しています。ミネラル分を含んだ硬水を使用する蔵もあり、これが奈良の日本酒に力強さと独特の味わいをもたらしています。土壌、水、気候が一体となって生み出される奈良の風土が、他の地域にはない個性的な日本酒を育んでいるのです。

爽やかな風を運ぶ「風の森」。革新的な奈良の銘酒

奈良を代表する銘酒の一つが「風の森」です。サイダーやスプライトを思わせるような爽やかな柑橘系の香りとガス感が特徴で、日本酒の新たな魅力を発見させてくれる一本です。

この独特の味わいを生み出しているのは、水の硬さ、土地の力、そして杜氏の技術の絶妙な調和です。特に「アルファ」と呼ばれる商品は、風の森の代表作として高い評価を得ています。

風の森の特筆すべき点は、蔵元自らが土地と水へのこだわりを持ち、「秋津穂(あきつほ)」という奈良の吉野町近辺で栽培されるお米を使用していることです。また、空気に触れないようにもろみを酒に変える技術に長けており、フレッシュで鮮やかな風味を実現しています。

同じ蔵では、全く異なるタイプの「鷹長(たかちょう)」という菩提酛のお酒も製造しており、一つの蔵でありながら多様な味わいを楽しめるのも魅力です。

神社の隣で育まれる「みむろ杉」。伝統と革新の融合

「みむろ杉」は、日本最古の神社である大神神社の東隣に位置する歴史ある蔵が造る銘酒です。「三諸(みむろ)山」と呼ばれていた地名に由来するこの酒は、現在14代目の蔵元に受け継がれ、伝統を守りながらも新しい技術を取り入れた酒造りを行っています。

「みむろ杉」の特徴は、味わいの清潔さと酸と糖分のバランスの良さです。多くの奈良の酒が重厚な味わいを持つ中、「みむろ杉」はアルコール度数を抑えた洗練された味わいで知られています。また、9号酵母を使用することが多く、華やかな味わいを求める人に人気があります。

一方で、漢字表記の「三諸杉」は主に地元向けに販売されており、一つのブランド内でも異なる味わいを提供しています。

個性豊かな銘柄が勢揃い。奈良の有名な日本酒たち

奈良には「風の森」「みむろ杉」以外にも数多くの名高い酒蔵があります。「睡龍」は、生酛造りの名人・加藤克則の技術が光る銘柄です。特に「生酛のどぶ」は濁り酒で、温めて飲むとその魅力を存分に味わうことができます。

また、「花巴」や「長龍(ちょうりょう)」の樽酒も奈良の個性的な日本酒の一例です。「篠峯(しのみね)」は様々なタイプの酒を高いレベルで造り出しており、どれも安定した品質を誇るバランス型の酒銘柄として評価されています。

奈良の日本酒は、重厚な味わいのものから洗練された軽快なものまで幅広く、古代からの技術を活かしながらも新しい挑戦を続ける造り手たちの情熱によって、日々進化を遂げています。日本酒の原点と未来を同時に感じることができる奈良の銘酒を、ぜひ味わってみてください。

まとめ。歴史と革新が融合する奈良の日本酒文化

奈良の日本酒は、日本酒発祥の地としての古い歴史と伝統を持ちながらも、現代の技術と感性を取り入れた“温故知新”の精神を具現化しています。大神神社に始まる神聖な酒造りの歴史、菩提山正暦寺の菩提酛に代表される中世の酒造技術は、今日の奈良の酒蔵に脈々と受け継がれています。

伝統的な「水酛」「菩提酛」の製法を守る一方で、「風の森」のように新鮮でフレッシュな味わいを追求する銘柄まで、その多様性は奈良の日本酒の大きな魅力です。「みむろ杉」の洗練された味わい、個性的な「生酛のどぶ」、「篠峯」のバランスの取れた風味など、個性豊かな銘柄が揃っています。

奈良の日本酒は単に古い伝統を守るだけでなく、常に新しい挑戦を続けています。土地の特性を活かし、地元の米や水にこだわり、時には古来の製法を復活させながら、現代の味覚に合った日本酒を生み出しています。これこそが、日本酒文化の原点であり、その未来を示す奈良の酒の真骨頂といえるでしょう。

日本酒に興味を持ち始めた方も、古くからの愛好家も、奈良の日本酒を通じて日本の酒文化の奥深さを体験してみてはいかがでしょうか。神と政(まつりごと)が一体化していた時代の精神は、この地で造られる一杯の酒の中に今も息づいています。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史