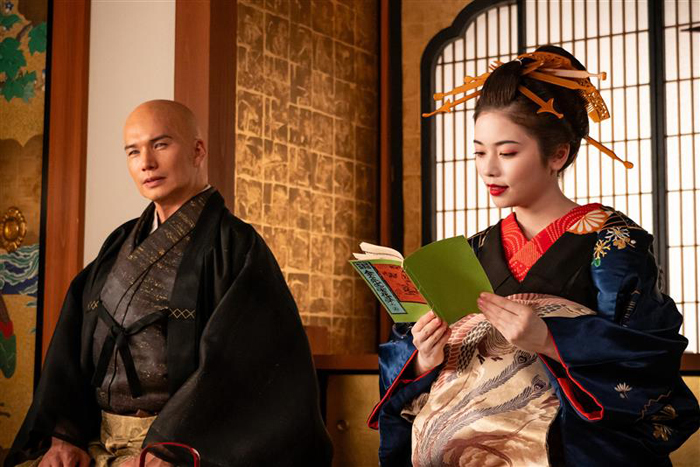

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第16回は、安田顕さん演じる平賀源内が獄中死するという辛い回になりました。

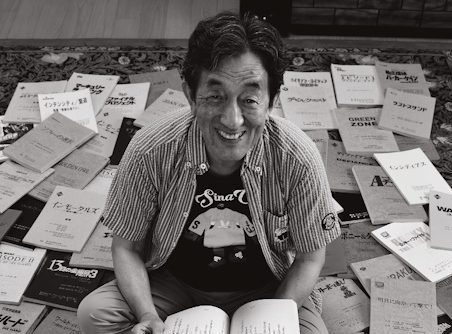

編集者A(以下A):安田顕さんの平賀源内扮装写真が公開された際に、その「激似ぶり」に驚愕して、大きな期待を抱きました。実際に放送が始まるとその存在感が増していきました。第16回で源内の死が描かれたわけですが、そのタイミングがあまりにも早すぎないかというのが実感です。そのタイミングで、安田顕さんの取材会が行なわれました。今回は私が参加しています。取材会の冒頭で安田さんは、こんなことを語ってくれました。

『べらぼう』で描かれている平賀源内は、すごく人間味があって、炭鉱に行ったり、山師になったり、戯作を書いたり、小説を書いたり、ところどころで主人公の蔦重や渡辺謙さん演じる田沼意次に代表されるような、お城と町の橋渡しをしていたりして、いろんな場所に行くんですよね。そういうところがすごく楽しかったです。

I:こんなにピタリとはまる配役はなかなかないですよね。私が興味深かったのは、劇中の源内の台詞まわしが、早口だったということに言及された箇所です。

演出家さんである大原拓さんの演出ですね。とにかく早くしゃべってください、と。早口って言うのは、尺とか関係なく、源内さんらしいというかね。べらべらべらってしゃべっちゃうのは、なんか江戸っぽいし。もちろん、讃岐の高松の出身ではありますけど、江戸にいた時間は長いでしょうし、早口というのが源内さんらしいなと。

A:劇中では、源内と田沼意次(演・渡辺謙)のやり取りで「開国」などについて交わされることもありました。それについても安田さんは言及してくれました。

今に通ずる国の在り方、国際社会としての日本の在り方……そういう先見の明ですかね。江戸末期から明治維新があり、今の時代が築かれる。その先見の明というのを田沼さんと話し合っていたり、あるいは自分の夢を語ったり、共有したりっていう。炭鉱のシーンなんかでも、この先、もしかしたら銅なり金なりが出てくるかもしれないっていう中で、いわゆる山で汗水たらして炭だらけになって働く方々と丁々発止で喧嘩するとか、佐々木健介さんが演じられている(秩父・中津川鉱山の船頭役の)腕っぷしの強い人が来たらころっと変わるとか。そういう人間味あふれるシーンのために、ああいう長台詞があったのかなという気がしています。単なる説明台詞じゃないところがすごく演じさせて頂いてありがたかったです。そこが脚本家の森下佳子さんのすごいところです。

I:安田さんは、主役の蔦屋重三郎を演じる横浜流星さんとどのようなコミュニケ―ションをとっているか秘話にも触れてくれました。

横浜流星さんは、1年半以上に渡って、日本を代表する大河ドラマの座長を務めているわけです。座長として、私には私に合わせてコミュニケーションをとってくれて、違う方には違う方法のコミュニケーションをとるでしょうし。いろんな共演者の方々に合わせて空気を作ってくださっています。見ていて大変だろうなとは思うけど、その大変さを感じさせない。まっすぐで真面目で、かつやんちゃな面もあって、素敵な方ですね。「漢」と書いて「男」、という、そんなふうに思わせてくれます。

そうそう、横浜さんとの間では、こんなことがありました。エレキテルの実験をしていて、「馬鹿野郎、なんで火が出ないんだ」っていって、火を出すために源内さんが蔦重の頭を叩くシーンがありました。ト書きだと1発叩くだけだったんですが、4発くらい叩いてね。子供の時に見たドリフの番組を思い出しちゃいました。横浜さんも、全然大丈夫! っていって、けっこう楽しんでやってくださったんで、ありがたかったです。あれができちゃう人柄なんでしょうね。源内っていうのは、あれに嫌味がないというか、許されちゃう。それだけ近しく蔦重のことを思っていたと思います。

A:安田さんは、特に印象に残っているシーンとして、第16回の獄につながれた場面をあげてくれました。

特に印象に残っている場面は、「白湯」の場面です。牢屋に閉じ込められて……この物語上では、殺したという風にさせられた、という設定なんですけれど、これは見事だなと思いました。雪がぱらぱらっと降っていて、その雪を見ながら「あめつちの手をちぢめたる氷かな」という辞世の句を詠む。孤独である、寒さが身に染みる、という源内の心情をよく表現しています。田沼意次とは和解をして、心は一度、落ち着いていると思うんですけど、そういった状態の時に、ふわっと湯気の立つ「白湯」がそっと差し出された。その湯気が心にしみて、源内の心は救われたのかもしれません。しかしその白湯に何か入っていたのか、っていうところが問題ですね。それを飲まなかったとしたらどうなっていたか、というのもありますけど。

A:幕府の政に変革させようと試みた田沼意次、異才の平賀源内、そしてプロデュース力に長けた蔦屋重三郎が同時代の江戸にいるというのは、ある意味奇跡なんだと思います。特に平賀源内は、時の老中田沼意次の知己を得て、そのブレーンのような存在になる一方で、蔦重らのカルチャーにも影響を与える。その平賀源内を演じていて、なにか「教訓」のようなものが得られたのでは? と思い、「平賀源内の人生を振り返って、人生の教訓のようなものはありますでしょうか」という質問を投げてみました。

「迷わず行けよ、行けばわかるさ」ですかね(笑)。それをやるとなると、ある程度の覚悟を背負うし、運の良さも必要だろうなと思います。出過ぎた杭というのは、目立つしかっこいいかもしれないけども、出過ぎるんだったら、打たれるのを覚悟して出過ぎた方がいいし、そうじゃなくても楽しいことはいっぱいあるでしょうし、気ままに生きるべきじゃないかと思いますけど。

A:「源内はすることをもう少ししぼった方が良かったのでは」というかねがね私が思っていたことにも答えていただきました。

惜しいんですよね、ひとつひとつが。平賀源内の足跡を辿るということで高松でロケをした時に、「源内ストリート」という場所を散策しました。その際にさぬき市志度で戦後から何十年と食料品店を営んでいらっしゃる80代の女性の方がいらして、お話を伺うと、「源内さんは残念ながらああいう死に方をしてしまったけれど、私達の英雄ですよ」とおっしゃるんです。「本当にああだったと思いますか?」って聞いたら、「本当じゃないと思う」っておっしゃるから、なぜか聞いたら、「うーん、本当だと思いたくないからかな」っておっしゃったんですね。

杉田玄白が平賀源内は「非常の人」であったと評しているんですね。常に常識じゃないことを好み、常識じゃない形で亡くなっていった、彼は生涯を通じて「非常の人」であったという言葉を玄白さんが源内さんについて残しているけれど、やっぱり、好奇心がいっぱいあって、目移りしちゃうんだと思いますよ。

A:杉田玄白の源内評「非常の人」というのは、源内が亡くなった後に玄白が手がけたおよそ600字の墓碑銘に「ああ、非常の人、非常の事を好み、行ないこれ非常、何ぞ非常の死なる」と記されていることに触れているわけです。

源内の子孫である7代目のご当主の方にもお話を聞きましたが、「やっぱりひとつじゃなかったと思いますよ」とおっしゃっていました。だから落ち着きがないし、早口だし、変わった癖があるし、そういう人格だけど、ひとつひとつに長けている。それは本草学を最初に学んで、いろんなところに行っていろんな人を見たことで、人間観察にも優れているし、ユーモアの精神もあっただろうし。惜しい人、飽きっぽい人だからこそ、いろんな発想ができ、いろんなことに手を出せたのだろうし。0から1を生み出した人ではないんですね。1からのアレンジというのがとにかくすごい人だったんですよね。

発明とか工夫、生活の中でこんなことができたらいいな、こうしたらもっと便利じゃないか、って。常識にとらわれていたら、これはこういうものだからな、で甘んじてしまうじゃないですか。電話というのは受話器をとって話すものだ、とか。あれ? これってもっと便利になるかも、みたいなことを思うのが源内なんですよね。こうなったらもっと楽しいんじゃないか、こういう生き方をしたらもっと楽しいんじゃないかとか。僕はかわいそうだかわいそうだってうつむいて歩いているけど、ちょっと角度を変えて見てみなさい、って。僕だって同じ人間だし屁だってこくんだ、放屁論だ、って、そういうなんか、性分があったような気がしますね。

【安田顕さんが語った渡辺謙さんとのこと。次ページに続きます】