「大学は若者だけのものじゃなく、老若男女が生涯通って使い倒すべき“地域の財産”です」

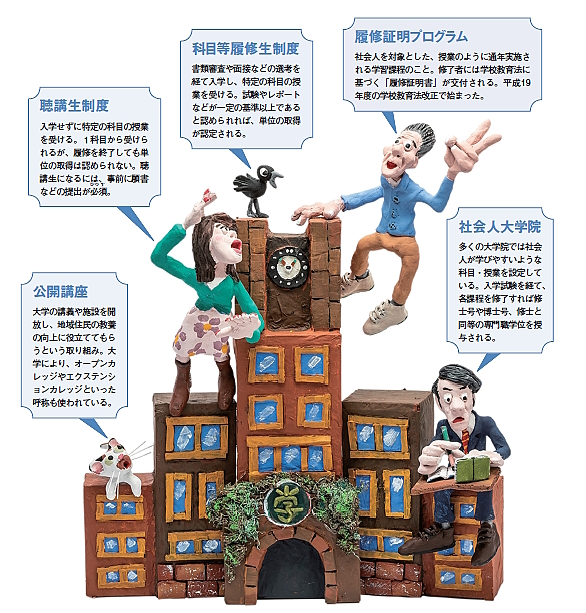

こう語る楠木新さんは、会社員時代の50代と60代後半に通い詰めた経験がある。50代のときは、現在の著述業の端緒となる取材活動のため大学院に入り、60代は興味があったカルチャー論などの授業を、聴講生(上画像参照)として2年間受けた。

「最近よく聞く“学び直し”には2種類あると思います。ひとつは仕事のため、もうひとつは人生を楽しむための学び直しです。たとえば学生時代、就職のために経済学部を卒業したけど、本当は文学や歴史を勉強したかったという人がいます。好きなことを気負わず楽しみながら学ぶことで、自身の再発見があり、人生がより豊かになるはずです」

学びに対する社会人の様々なニーズに対して、大学側もきめ細かく対応し始めている。大学の授業を開放する聴講生制度や科目等履修生制度に加え、学びを体験しやすい公開講座や、専門性の高い社会人向け大学院を拡充している。

近年、注目されるのが履修証明プログラムだ。社会人のみを対象とし、半年から1年の間、ひとつのテーマをじっくり学ぶ。修了者に交付される履修証明書は、政府が認定する「職業能力証明書」にもなる。

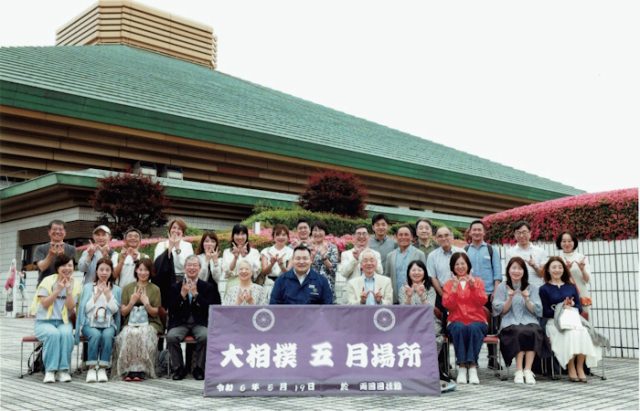

規模や授業形式などは大学のゼミに近い雰囲気なので、受講生同士の交流も生まれやすく、学外のサークル活動やイベントが盛んに催されるなど、“第二の青春”を謳歌できる。

「大学に通えば、新たな人間関係を築けます。私も大学院時代、仕事上では絶対に出会わないだろう仲間たちと知り合い、今も付き合いがあります。聴講生時代も、学生側から声をかけられることがあり、その気になれば若者たちとの交流も可能だと思います」

公開講座で気軽に体験する

とはいえ、いきなり本格的に通学するのは心理的なハードルも高いだろう。学内の雰囲気や人間関係、費用面などに照らし、躊躇する人は少なくない。そこで有力な選択肢となるのが公開講座。一般的に2~3か月にわたり5~10回程度の講座が実施され、定員に余裕があれば誰でも受講できる。費用も無料や、数千円から2万円台後半までで済むものが多い。

講座内容には、「出雲大社の歴史」「落語で歩く江戸・東京」「歴史と社会から読み解く西洋美術の旅」など、大学の特色を活かした“大人向け”のテーマが並ぶ。

民間のカルチャースクールに近いテーマが多いが、それに比べて専門性はかなり高い。大学教授や講師たちが、専門分野について“仕入れたばかり”の最新の知見を教えてくれることがあるからだ。さらに、膨大な蔵書を有する大学図書館を利用できる、大学生協で割引を受けられるといった“特典”が付くケースもある。

「聴講生時代は、よく大学図書館を利用しました。座席も多く、この特典だけでも聴講生になる価値があると思ったほどです。好きなことを学び、新たな出会いもある。大人にとっての大学とは、それまで気づけなかった自分の可能性を再発見できる場、といえるのではないでしょうか」

解説 楠木 新(くすのき・あらた)さん(著述家・70歳)

昭和29年、神戸市生まれ。元神戸松蔭女子学院大学教授。京都大学法学部卒業後、生命保険会社入社。在職中から執筆活動を始め『定年後』が25万部超のベストセラーに。