文/印南敦史

あれは、いつのことだったのだろう。かなり前のような気がするが、いずれにしても車を運転しているときにたまたまNHKラジオをつけたら、なにやら風変わりな人が出てきたのだった。

なかなかの美声を持つ中性的なキャラクター。飄々としているのだが、昭和歌謡については含蓄があったりもする。それどころか、自分の歌でも昭和歌謡の世界を見事に再現している。

いったい、これは誰なのか?

渋滞に巻き込まれながら、ぼんやりと考えていた。それが、タブレット純という人物との出会いだった。

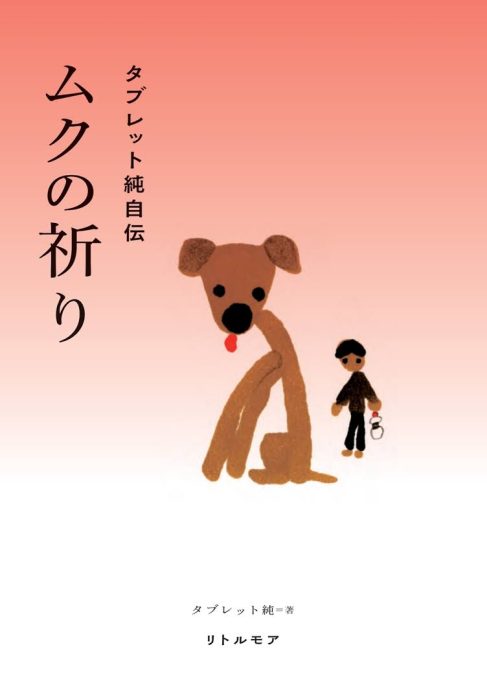

とはいえバックグラウンドなどを熱心に調べたわけでもなかったので、ずっと“なんとなく気になる人”のままだったのだが、だからこそ『ムクの祈り タブレット純自伝』(タブレット純 著、リトル・モア)を興味深く読むことができたのだ。

ちなみに昭和歌謡との出会いについては、以下のような記述がある。

小学六年の時だったか、ラジオから流れてきた異様な音楽に、日常が一瞬かき消され、幻想の海月が彷徨い、心の深海に明滅した。景色が戻り、夕餉の支度をする台所の母にその音楽について尋ねると、「そりゃ、マヒナでしょうよ」と手のひらの豆腐を味噌汁に放りながらあっさり答えた。マヒナスターズ。どうやら親世代には著名なアーティストらしい。まもなくして、父の伝で家電屋にダビングしてもらい手に入れたカセットテープに、昼となく夜となく憑依される日々となった。(本書79ページより)

その音楽が、思春期の入り口にいた少年を魅了したさまが手に取るようにわかる。そんな彼が27歳のときにその和田弘とマヒナスターズに加入し、和田弘氏が逝去するまでの2年間、メンバーとして活動することになるのだから、なんとも不思議な話である。

当然ながら本作においても、マヒナスターズに関するエピソード、そしてグループ解散後の活動の軌跡が克明に語られていく。山あり谷ありな道筋も、どちらかといえば谷のほうが多いだけに、読者は野次馬的な立ち位置から無責任に楽しめるだろう。

だが、それ以上に強く惹かれた部分がある。幼少時に家で飼われていたものの、やがて手放され野良犬になったムクという犬と自身とを重ね合わせながら語られる前半部分である。

高校を出てその年の冬から、八王子から三つ先の相原という古ぼけた駅近くの小さなお店でバイトを始め、もう八年もの月日が流れていた。社会に交われないぼくにとって、唯一の避難場所、というか雨宿りのような暗がり。トランジスタラジオだけを生きる糧に、レジ室の洞窟だけが、ぼくの“社会人”としての幽かな居場所だった。(本書7ページより)

綴られるのは、社会人、あるいは青春時代ということばが連想させるような、可能性に満ちた華やかさとは対極にある日常である。

だがそれは、青春の本質を言い表しているともいえそうだ。現実の青春とはいびつで、失敗の連続なのだから。事実、私も読み進めながら、いびつそのものだった自身の20代を思い出したりもした。そしてなぜか、当時は嫌でたまらなかったその時代の記憶は、本書に照らし合わせてみるとどこか懐かしくも感じられるのだった。

ともあれ、氏の青春は見事なダメっぷりである。ほんの腰かけのつもりだった古本屋のバイトをずるずると続けるうちに焦りを感じ、「老人と気が合いそう」という気持ち(と、手に職をつけろという母の口癖の影響)から介護の道へ。

しかも、つねに酒を逃げ道にしていた。製図の専門学校に通っていたころから、水を7割ほど抜いたミネラルウォーターのペットボトルに宝焼酎の25度のカップを全注入して出かけていたというのだから、たいしたアル中である。なお、そのきっかけになったのは同級生(男)に対する失恋だったのだそうだ。

自分が同性愛者なのではないか? という疑念は、物心ついた時からすでに生じていたように思う。例えば、「ドラえもん」に出てくる“のび太”に早くからときめいていた。(中略)その嗜好もまた、小学校の高学年にして発露し、熱にうかされるようになっていたので、少年期にして「自分は変態である」という結論にはもはや目を背けない段階に達していた。さらに言えば、“のび太”はむしろ自分自身でもあった。運動神経が致命的に悪い、何をやっても駄目な男。ゆえに、その恋情は歪んだ自己愛も孕んでいたのかもしれない。(本書24ページより)

介護の仕事も当初は使い物にならず、またもや“ペットボトル酒”を密造することに。苦手な女性ヘルパーに下着泥棒の嫌疑をかけられたりするなど波瀾万丈なのだが、仕事がうまくいくようになったかと思えば初めて女性に興味を抱いてフラれたり、やがてできた彼女と「神田川」のような世界を過ごしてみたり。自身の内部で「男性」と「女性」が錯綜するその矛盾には、妙な説得力があったりもする。

それは、不器用の極みというべき彼の生き様に、「そもそも人はみな不器用である」という本質が表れているからなのかもしれない。だから、憎めないのだ。

タブレット純 著

1980円

リトル・モア

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。