ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は敷居が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能たちそれぞれが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。

この連載は、明日誰かに思わずしゃべりたくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも「好芸家」の世界へ一歩を踏み出そう。

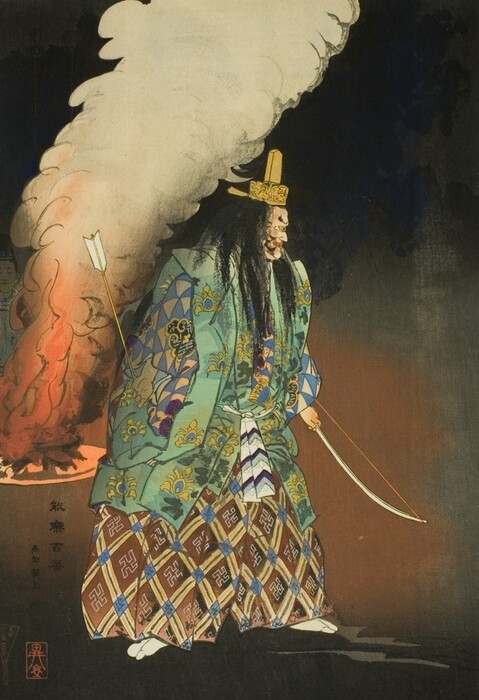

第20回は能。野外で行われる能を「薪能」という。長い歴史を持つ「薪能」はいわば、野外フェスの原点のようなものなのだ。

文/ムトウ・タロー

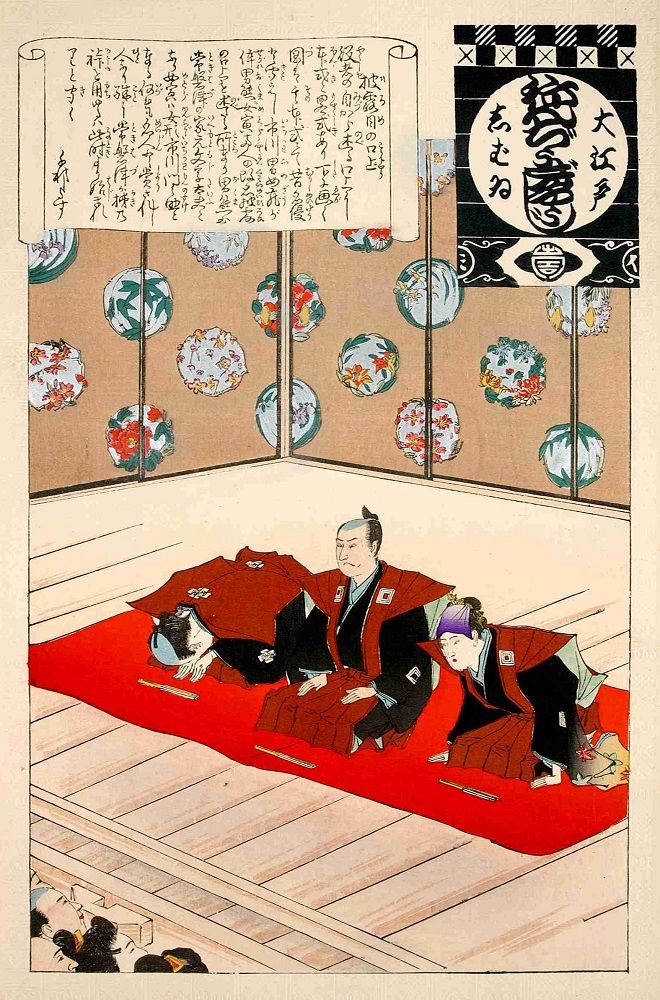

後ろに焚火が燃えている。

写真提供:シカゴ美術館 © The Art Institute of Chicago

想像力をかきたてる暗闇の空間

日が暮れて、空は黒の色合いを強めていく。濃い闇の中で、薪がバチバチ音を立てて漆黒の夜空に火の粉を舞い上げる。生命が燃える如きに力強く光を放ちはじめる炎に照らされた能舞台は、この世のものとは見紛う光を放っている。

静寂の中、どこからともなく聞こえてくる囃子方の笛や鼓の音、風で激しく煽られるかがり火に照らされた橋掛かりから、能楽師たちが一歩、また一歩と舞台へ向かう。

月の光と炎のみで照らし出された能舞台で能楽師たちが曲を舞う。全国各地で行われている特別な一夜の宴、それが「薪能」(たきぎのう)である。

「薪能」の始祖・興福寺

厳密ではないが、「薪能」を定義するなら、夜間に野外へ屋根のない能舞台を拵え、その中で行われる演能である。舞台の周囲にスポットライトとしての役割を担う薪を三、四か所設置しているところから、「薪能」と呼ばれる。その始まりは869(貞観11)年に奈良・興福寺で行われた神事であった。戦前までは「薪能」といえば、この興福寺での催しを指すものであった。

写真:桑原英文、画像提供:薪御能保存会

「薪能」は「フェス」に通じる?

近年、日本のエンターテインメントの世界で主流になったもののひとつに「フェス」がある。

言わずもがな、この「フェス」という言葉は、「フェスティバル(festival)」の略語である。歴史的には1960年代からアメリカで始まった野外音楽コンサートを「フェス」と呼ぶことが多い。特定の目的を持って数多の人々が集まってくるという意味では、音楽に限らず、野外的なイベントは「フェス」と呼んで差し支えないだろう。

コロナ禍でここ数年は開催ができていなかったが、昨年ごろから再び各地で「フェス」が開催されている。「FUJIROCK FESTIVAL」や「SUMMER SONIC」はいまや日本の夏の風物詩となって、観客動員も堅調だ。

そもそも部屋の中で音楽を聴く文化が生まれたのは20世紀に入ってから。昔は広場で楽器を奏でながら人々は音楽に親しんだ。音楽を楽しむ原風景がひとつの大きなエンターテインメントとして昇華されたのである。

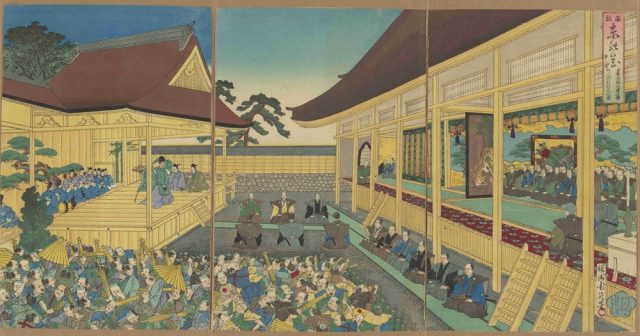

能もまた然り。「能舞台」の回にもお話したが、そもそも能舞台は外にあるものだった。能楽堂という建物が生まれるのは明治以降である。そういったことから言えば、「薪能」のような野外での上演こそ、いわば能楽の原点ともいえる。

野外で行われている演能の様子を描いた作品。将軍の代替わりなど、お祝い事がある際に、朝廷からの勅使を接待するため本丸御殿大広間前の表舞台で能が催されていた。この催しの際には徳川御三家(尾張・紀伊・水戸)や諸大名だけでなく、町方からも八百八町の家主などが招かれた。町人たちは裃を着け、青竹を巡らした大広間の白州で能を観賞した。観能の際には饅頭や御握りなどの弁当も出された。また、図中にもみられるように、晴雨にかかわらず傘を与えるのが慣例となっていた。

写真提供:東京都立図書館

距離感の近い能楽鑑賞としての「薪能」

現在では年間に全国150か所で「薪能」と銘打つイベントが開催されている。

今日のように全国的に薪能が行われるようになったのは、戦後からである。その嚆矢となったのが、昭和25(1950)年に京都市と京都能楽会の共催ではじまった京都・平安神宮での「京都薪能」。能の普及と発展を目的にした催しとしてはじまったものである。

1959(昭和34)年には鎌倉宮で「鎌倉薪能」がはじまる。「古都・鎌倉でも薪能の催しを」という思いから、鎌倉市や鎌倉市観光協会が主催して行われた。

そして1985(昭和60)年からは新宿御苑での「森の薪能」がはじまる。高層ビル群の中にある新宿御苑という庭園を舞台に行われている。現代と過去が融合する空間の中で行われる伝統芸能として人気が高い。また練馬区の石神井公園で開かれる「みどりの風 練馬薪能」などは、狂言師・野村万作が練馬区名誉区民であるというつながりから野村万作のプロデュースによる「薪能」が開かれている。

写真提供:鎌倉市観光協会

写真提供:新宿観光振興協会

神事を起源にしている「薪能」ではあったが、時代が進むにつれて、地方自治体や地域の観光協会が主体になっているもの、そして能楽師が直接企画するものなどもある。それぞれの地域が持つ歴史的な寺社や庭園と能楽の融合による、いわばひとつの観光イベント、ひとつの地域のイベントとして「薪能」が行われている。

私自身、もしかしたら能楽堂に行くよりも、「薪能」のような屋外能の方が能楽鑑賞の入り口としては敷居が低いのではないかと考えている。「能楽堂に行くのは遠いし、敷居が高い……」と思われている方でも、近くに能楽の公演があると行きやすいのではないだろうか。

厚く能を保護し、庶民にも謡の稽古を奨励していた加賀前田家のお膝元である金沢では、「金沢百万石まつり」の中で「百万石薪能」が開かれる。この「薪能」は観覧無料で、客席が開放されている。地域のお祭りの中で行われる「薪能」であれば、より手軽に能の世界に触れることができる。

写真提供:金沢商工会議所

能楽という芸術に関心を向けてもらう効果と、地域の歴史や文化に触れてもらう効果、地域の施設を活用できる効果など、さまざまな効果を生み出す可能性を、「薪能」は持っているのだ。

お住まいの地域の近くでも、「薪能」が行われている可能性が高い。能楽堂とはまた異なった非日常の空間と時間に出会えるはずだ。

参照:

・「京都薪能とは」(一般社団法人京都能楽会ホームページ内)

http://www.kyoto-nohgaku.or.jp/kyoto-takiginoh/about/

・「鎌倉薪能」(鎌倉観光公式ガイドホームページ内)

https://www.trip-kamakura.com/site/kamakura-takiginoh/

・「新宿御苑森の薪能」(一般社団法人新宿観光振興協会ホームページ内)

https://www.kanko-shinjuku.jp/takiginoh/-/index.html

・「みどりの風 練馬薪能 開催概要」(練馬区ホームページ内) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/bunka/takiginoh/takigigaiyo.html

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。