取材・文/坂口鈴香

冨田珠子さん(仮名・69)は、脳梗塞で倒れた100歳の母ノブヨさんに回復の見込みがないと言われ、“枯れるように”死に向かってほしいと、一切の延命措置を拒否した。ところが、ノブヨさんには回復の兆しが見え、自分の選択が間違っていたのではないかと葛藤し、自分が母を殺しているのではないかと自分を責める日が続いていた。

母の遺言【2】はこちら

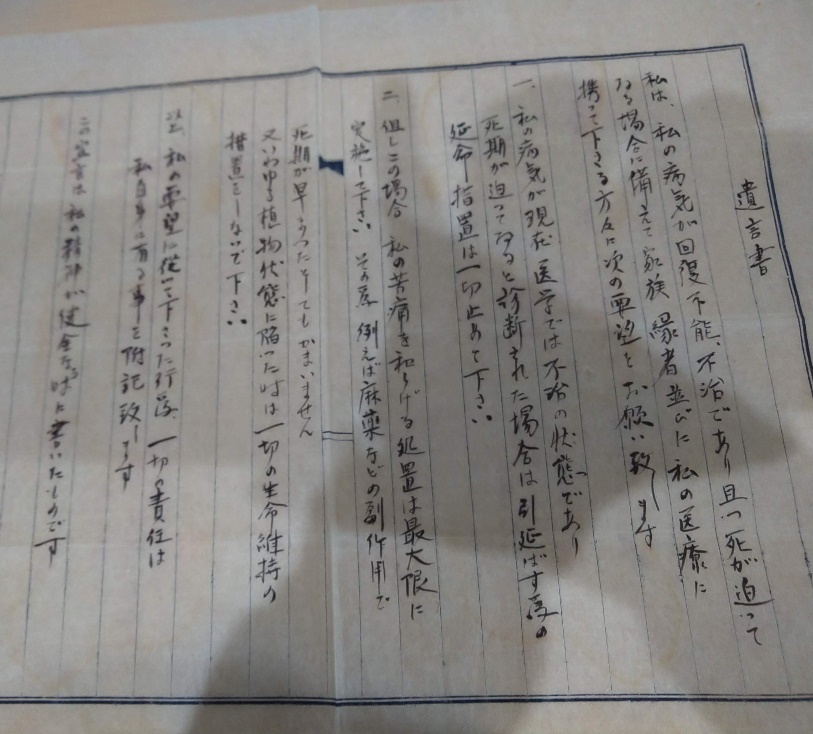

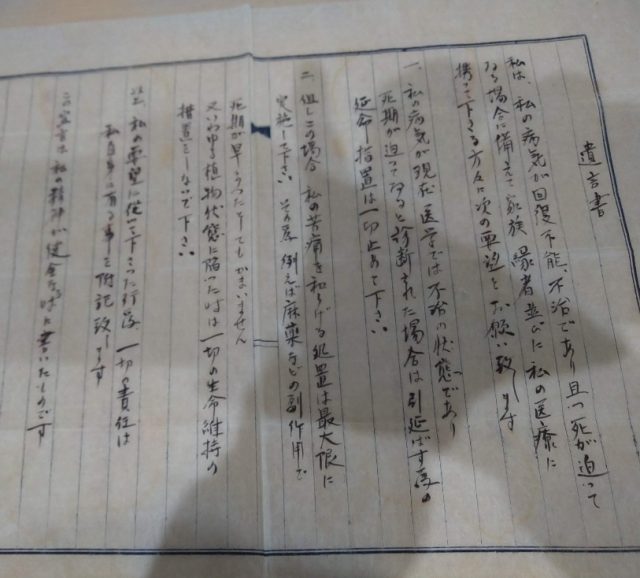

母の部屋で見つけた遺言書

そんなある日、冨田さんはノブヨさんの部屋を掃除していて、1通の手紙が目に入った。

「以前から、何か書きつけたものがあるのは知っていました。あまりにつらい日々だったので、その手紙を開けて読んでみることにしたんです」

その手紙は、ノブヨさんの遺言書だった。そこには、こんなことが書いてあった。

「私は、私の病気が快復不能であり且つ死が迫ってゐる場合に備えて、家族縁者並びに私の医療に携わって下さる方々に次の要望をお願い致します。

一 私の病気が現在医学では不治の状態であり、死期が迫ってゐると診断された場合は引延ばす為の延命措置は一切止めて下さい。

二 但しこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施して下さい。その為、例えば麻薬などの副作用で死期が早まってもかまいません。

又いわゆる植物状態に陥った時は、一切の生命維持の措置をしないで下さい。

以上、私の希望に従って下さった行為、一切の責任は私自身に有る事を附記致します。

この宣言は私の精神が健全なる時に書いたものです」(原文ママ)

日付から、ノブヨさんが70歳のころ書いたものだとわかった。

「お母さんも私と同じことを考えていてくれてたんだ。救われた、と思いました」

母が遺言書を書いたのは、30年近く前。終活という言葉も、エンディングノートもない時代だ。父が50代で亡くなり、闘病を支えていた母だからこれを残したのではないかと冨田さんは考えている。

ノブヨさんが書いてくれた意思が、苦しんでいた冨田さんを救った。冨田さんの心は穏やかになった。

ありがとう。もういいよ

ノブヨさんに輸液だけを点滴して2か月が過ぎた。輸液を外すと病院を出ないといけなかったので、冨田さんもやむなく受け入れていたのだが、次第にノブヨさんの体のむくみがひどくなった。顔はきれいだったが、このままだと顔もむくんでいくと医師に告げられた。

「お母さんがこの水分で溺死してしまう……」

ノブヨさんにこれ以上無理させたくないと、冨田さんはノブヨさんを家に連れて帰ろうと決心した。

「お世話になっていた訪問看護師さんに相談したら、看取りのサポートをしてくれると言ってくださったので、自宅での看取りを決心できました」

そして、明日は退院という日。

「母の病室に入ると、血圧が下がり、そのまま危篤状態になりました。本当にあっという間でした」

ノブヨさんは穏やかに旅立った。「もういいよ」「ありがとう」と言ってくれているような最期だった。

「家族でも、人の命に責任を負うのは苦しいことです。あの手紙がなかったら、今も私が母を殺したと思っていたでしょう」

子どもたちには、自分と同じような思いをさせたくないと、冨田さんも母のような遺言書を書いてパソコンに保存しているという。

「エンディングノートというほど大げさなものでなくていいし、エンディングノート=延命中止でもありません。『手を尽くしてもらって、とことん生きたい』でもいいと思います。どっちにしても、その人が決めたことを尊重してほしい。人の気持ちは変わるので、ときどき見直して書き直せばいいんです。希望を書いておくことが大事だと思います」

穏やかに死ぬことは難しい、とノブヨさんを看取って痛感している。「高齢者のホスピスがあればいいのに」と冨田さんは締めくくった。

取材・文/坂口鈴香

終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。