ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第12回目は能楽の世界。能楽が演じられる日本固有の舞台装置、「能舞台」。常に進化を遂げているその「能舞台」がもつ魅力をご紹介しよう。

文/ムトウ・タロー

写真提供:観世宗家

底知れぬ力が宿る空間

三寸四方を頑丈な柱で囲まれた舞台、荘厳さを兼ね備えた松が描かれた「鏡板」、向かって左側奥の角から伸びる「橋掛かり」と名付けられた一本の道……。

演者が誰一人いないこの空間を眺めていると、ここには何か底知れぬ力が宿っているのではないかと思うことがある。

能舞台は元来、神社の境内、城や邸宅の中庭など、屋外に建てられているものだった。江戸時代に、武家の「式楽(儀式用に用いられる芸能)」として認められた能は、武家屋敷の庭などにつくられた能舞台で披露されることが多かった。屋外に設置された能舞台を、見物者たちは屋内から鑑賞する、というのが基本的な能楽鑑賞のかたちだった。

写真提供:靖國神社

削ぎ落とされた空間

能は基本、限られた演目以外は何の装飾もされない空間で演じられる。

唯一描かれているのは、神仏が現世に降臨しているといわれる春日大社の「影向(ようごう)の松」を描いたといわれる松の絵、これを「鏡板」と呼ぶ。神が宿る松の前で舞を舞う、という事から基本舞台上では音を立てて歩いてはいけない。それ故に、能楽師たちは「摺り足」で舞台上を動く。

一見、無味乾燥ともいえる空間の中で、面(おもて)を付け、装束を纏った能楽師たちが積み重ねた鍛錬に裏打ちされた至芸を披露する。

ある時は、強者たちがかつて命をかけて刃を重ねた古戦場になり、ある時は旅人が脚を休める古びた古民家になり、またある時は荒れ狂う大海原に巻き込まれた船上になる。シンプルであるからこそ、いかなる場にもその姿を変えるのだ。

彼らの至芸を目にすることで、わたしたちはその場の情景を思い浮かべることができる。簡素な空間は一瞬にして物語の世界へと変わり、わたしたちを誘ってくれるのである。

イラスト:蓬生雄司

理路整然とした空間

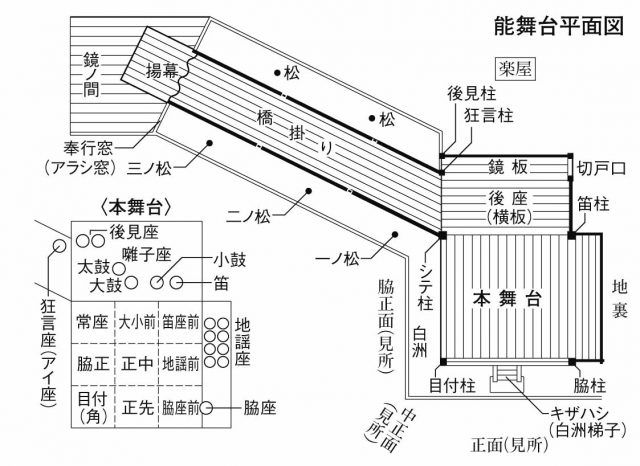

能を観たことがある方であれば、舞台に出てくるすべての演者が毎回同じ立ち位置にいることにお気付きかもしれない。

立って演技をする「立役」も、座っている囃子方も、皆それぞれポジションが決まっている。さらに立役のうち、主役である「シテ方」も、相手役である「ワキ方」も、狂言方も、決まった場所で演技をする。 能では基本的にそれぞれが座る場所が決まっているのだ。

能舞台の中でそれぞれ「定座」「脇座前」「地唄前」など名前がついており、そこを基準に能の舞台は進められる。能舞台を囲む四つの柱にも、それぞれ名前(「シテ柱」「目付柱(めつけばしら)」「脇柱」「笛柱」)が付けられており、「ワキ方」の位置する場所の奥には「橋掛かり」がある。

写真提供:観世宗家事務所

この世とあの世が交差する「道」

「橋掛かり」は舞台に立つものたちが歩みを進める道である。しかしそれ以上に物語が進んでいくにつれて、舞台の一部と化していく、大きな意味を担っている。

実はこの「橋掛かり」、舞台に向かうにつれて、微妙な傾斜がついている。観客が遠近感を感じられるようにしているのが狙いである。

今日、能の演目の多くが、この世とあの世が交錯する物語である。「橋掛かり」はこの世に未練や思いを残した者たちが現れる道であり、現世を生きているものが歩く道でもある。「橋掛かり」という名前の如く、この道はこの世とあの世を繋ぐ橋、この世とあの世、両方の世界に交わっている橋であり、道なのだ。

立役も囃子方もそして狂言方も、みなこの「橋掛かり」を通って舞台に現れる。じっくりと、静かに、時間をかけて進んでいくその歩みを目にしながら、観客たちはこれから空虚な空間が物語の世界へと変容していく様を見届ける。「橋掛かり」は、そんな緊張感を備えている場でもある。

著者撮影

しなやかに進化する能舞台

明治期に入り、武家の存在が薄れていく中で、能楽も消滅の危機に瀕する。しかしその中でも能の復興を求める人々の尽力の結果として明治14(1881)年に芝能楽堂が建てられた。

この時初めて、それまでの能舞台とは異なる、「屋根付き」と「見所(観客が鑑賞する場)」の空間を一体にした形式がとられる。これが今日のいわゆる「能楽堂」と言われるものの始まり。つまりこの「能楽堂」という名称は明治以降に生まれた言葉なのだ。

悠久の時を過ごしながらその姿を今に伝えてきた能舞台も、実は時代の変化に合わせて変貌を遂げている。

観世能楽堂が渋谷区松濤から2017年に銀座に拠点を移した際、現宗家・観世清和は能舞台を能楽以外にも使えるように、「目付柱」を取り外し可能にした。能舞台を能以外の様々な催しに活用してほしいという意図から生まれたものである。実際、歌舞伎など他の芸能とのコラボレーションや、ファッションショーなどで能舞台が活用された例もある。時代に即した新しい能舞台のかたちでもある。

「目付柱」を外しただけでも違う景色が見えてくる。空間が広がった印象を持つのは私だけではないはずだ。それは別の見方をすれば、能舞台という空間が柱ひとつでその威厳を保っているという事実にその荘厳さを再認識させられる。

先人が作り上げ、今日までほぼ変わらぬかたちのまま今日を生きている、能舞台という空間にみなぎる力を、私たちは感じずには入られない。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。