【サライ・インタビュー】

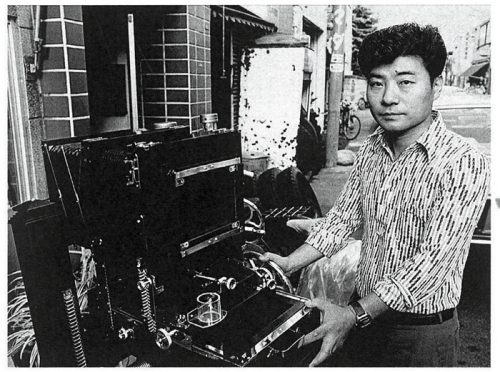

長岡啓一郎さん(木製カメラ職人)

―木製大判カメラをつくる最後のカメラ職人―

「世界に必要としてくれる人がいるなら、これからも細々とでもつくり続けます」

※この記事は『サライ』本誌2020年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。

──木製大判カメラをつくる最後の名人です。

「私はね、高校を出てからすぐ、この仕事に就きましたので、もう65年になります。

今はデジタルカメラが主流で、フィルムカメラも一般的ではなくなった時代ですけどね。

私がつくっているのは、大判板状のシートフィルムを使って撮影する〈シノゴ〉と〈エイトバイテン〉と呼ばれる木製カメラです。シノゴはフィルムのサイズが4×5インチ(10×12.5cm)、エイトバイテンは8×10インチ(20×25㎝)なので、その愛称で呼ばれてきました。エイトバイテンは略してバイテンと言っています。きょうの私の作業は、バイテンの最後の微調整で、もうじき完成します」

──注文製作をされているのですか。

「ええ、写真歴が長くて撮影の技術レべルも高い、ハイアマチュアの方からの注文が結構あるんです。デジタルカメラの売れ行きがフィルムカメラを抜いたのが、30年ほど前ですか。それ以前のデジカメは、大判カメラで写したものとはまだ雲泥の差があった。でも、だんだんデジタルが主役の時代になって、これから木製の大判カメラはどうなっちゃうのかなと思っていたら、なぜか製作依頼が増えてきた。それも、ここ14~15年は、バイテンを注文するお客さんが多いんですよ。

木製の大判カメラをつくるのは、日本でも今は私ひとりだけになったもので、2~3か月は余裕を見てもらって“急がない”という条件つきで製作を引き受けています」

──どういうお客さんたちですか。

「東京に大判カメラの愛好家の団体がいくつかありましてね。そこのメンバーの方々にはアメリカの木製大判カメラ“ディアドルフ”を使っていた人が多かった。でも、ディアドルフは1988年に生産を終了していますので、今はメンバーの半分の方が、私のつくったエイトバイテンを愛好してくれています」

──長岡さんのバイテンは軽いそうですが。

「軽いんです。なぜかといえば、食べものや建物を撮るには、いわゆる“あおり”(※大判カメラのレンズボードやフィルムバックを意識的にずらし傾けることで、ピントを全部に合わせる手法。集合写真などで使われる。)を使うわけですが、風景や人物を撮る人にはあまり必要がない。だったら、その機能は省いてほしいとかね。そうした個々の注文に応えてゆくうちに、すごく軽くなっちゃって、それが口コミでわっと広まったんです。

エイトバイテンを愛好する人が集まっている山の会があって、そのメンバーのみなさんには、私がつくるバイテンは軽いということで、とくに喜んでいただいています。

以前、日本の著名な写真家の方から“エイトバイテンのカメラを通常の3分の1の軽さでつくれないか”と依頼されたこともありました。理由を聞いたら、京都の先斗町(ぽんとちょう)の料亭街を、屋根に上がって撮りたいが、上がれるのはひとりだけ。助手はダメ、ライトはダメという条件なので、3分の1の軽さにしてほしいと、そう頼まれてつくりました」

──カメラ製作では何が一番大変ですか。

「大判カメラの製作は、木材を寸法通りに切って、組み上げてゆく。そのために必要な金具など60近い部品をつくってくれる取引先が、昔は10社ほどあった。ところが、そういう職人がいなくなって、今は外注したくてもできない。なので、金属パーツも私自身が古い機械を使い、鋸で切り、ヤスリで削って手づく

りしているんです。本革の蛇腹、ネジとギアは外に頼んでいますが、他はぜんぶ自分でつくるしかない。組み上がったカメラがスムーズに動くようになるには100分の数mm単位の精度が必要になりますね」

──木でつくる精密機器ですね。

「木が大事なんですよ。10年ほど前までは、北海道旭川の寒冷地に咲く朱里桜をもっぱら使っていた。内地の桜は節くれだっていて使い物にならない。その点、朱里桜は、素直にすっと伸びていて、木肌が緻密で美しく、粘りがあって折れない。朱里桜は都合10年くらい寝かせてから使うと、50~60年経っても狂いが生じない。もともとはシベリアから入ってきた樹ですが、今は北海道だけ。その貴重な桜が家具材に使われるようになり、値も上がって、手に入らなくなったんです」

──今はどうしているのですか。

「あるメーカーに頼まれて、エボニーという黒檀の木でつくったこともあるんですが、湿気と乾燥に弱くて、粘りが足りず、ポキンと折れちゃう。でも、最近は朱里桜に代わる材料を見つけました。寒い地方のポプラに似た木で、すごく素直で弾力もいいんですよ」

「最初は写真館への営業。職人たちがやめたので、つくる方に専念しました」

──カメラとの出会いはいつですか。

「子供の頃から、カメラに興味があったんですよ。小学校の5年生くらいだったかな。昭和25年に一光社ってところから『スタート35』って当時800円くらいで買えるベークライト製の子供向けカメラが出ましてね。それが欲しくて新聞配達をしたりしてやっと買ったんです。それからパチパチ撮り始めた。

親父は東京・板橋の志村坂下で運送業をやっていましたが、叔父が松竹のカメラマンで、人気俳優の佐野周二に可愛がられていた。それから、親父の3番目の弟は日本光学工業(現・ニコン)のカメラのシャッターの羽根をつくる会社をやっていましてね」

──カメラに縁があったわけですね。

「写真が好きで、映画が好き。高校生のときは、浅草六区の映画館へよく出かけていた。その道筋に木でカメラをつくっている『田中製作所』というのがあったんです。木でカメラというのが何なのか気になって、“工場を見せてほしい”と頼んだら、親方が私を気に入って“うちへ来い”と言われたんです」

──見込まれたんですね。

「でも、大学へ行くつもりだと言ったら、親方が“おまえ、学校行って何するんだ、写真機を覚えたいならすぐ来い!”と、そう説得されましてね。結局、早稲田大学の校外授業、通信教育を受けることにして、田中製作所で働き始めたら、ホントに仕事が面白くなってきた。写真を撮るというのは、カメラアングルとかライティングとかの工夫次第で、結果が全然違ってくるじゃないですか。

ところが、工場にいた12~13人の職人たちは、年寄りだったせいもあってか、カメラをつくりながらも、写真を撮る技についてはあまりのみ込めていなかったんですよね。そのうち、親方に“じゃあ、おまえ、外交でもしてみるか”って言われたんですよ」

──カメラを売り込む営業ですか。

「そう、結婚式場や写真館に営業に行くんです。当時、木製大判カメラの市場を二分していたのが、後のコニカの小西六と、キングのブランドで売っていた浅沼商会。全国の写真館はキングのカメラをかなり持っていた。うちの田中製作所は、キングのカメラをつくっていたんですよ。その営業の一環で写真館に行くうち、カメラ操作のコツや撮影の工夫がどんどん身につきましたよね」

──そのうち独立されたのですか。

「親方には子供がいなかったので“うちの養子にならないか”と持ち掛けられましてね。“長男だからダメですよ”と断ったら、“養子じゃなくてもいい、俺も歳だから、後はおまえに任せる”と言われたんです。それが昭和37年、25歳のときでした。工場は削る人、組み立てる人という分業制でやっていたんですが、職人たちも歳でだんだんやめてゆく。そうなると、営業どころじゃなくなって、カメラづくりに専念することにしたんです」

──まだ景気のいい時代だったのですね。

「親方の後を受けて独立してから、10年くらいはよかったですよ。毎月、バイテンやシノゴの大判カメラが10台、20台と売れていましたから。つくっても、つくっても間に合わない。カメラだけではなく、写真の修整台とかプリンターなども製作販売していましたのでね。忙しいなんてものじゃなかった。ですから、私の息子たちふたりを口説いて、この仕事に引っ張り込んだんですよね。

そうこうするうちに、木製大判カメラの売れ行きが陰って、東京と大阪に7~8軒あった同業者も次々とやめていったんです」

「製作終了の噂が流れて、心配する問い合わせが国内外から来ました」

──大判カメラの時代が終わったと。

「それでも、私には大判カメラを手づくりする以外のことは考えられなかった。息子たちには申し訳ないけど、ひとりで続けることにしたんです。結果、アメリカに私のつくったシノゴのカメラが輸出されるという、かえって面白い経験をすることにもなりました。

昭和48年だったと思うんですが、『銀一カメラサービス』って写真機材の専門店が銀座にあって、当時、社長だった丹羽壽彦さんと私は仲がよかった。その丹羽さんが、貿易部門の『GIN─ICHI』を立ち上げたときで、“俺とおまえで、ドイツのケルンでカメラの展示会をやろう”と誘われたんです」

──世界進出ですか。

「ケルンの展示会には通訳を雇い、向こうで流行っていたシノゴのカメラを主体に、エイトバイテンのカメラや三脚も展示したんです。それが高評価を得て、とくにアメリカに向けてどんどん輸出が始まったんですよ。カメラの講習会をするので、ハワイへ行ったときは、日本でも有名な“ナガオカのレコード針”と私の“ナガオカのカメラ”が、向こうの電話帳に並んで載っていました」(笑)

──今は修理も引き受けているのですか。

「アメリカのディアドルフはもうないし、世界的に有名なドイツのリンホフも木製の大判カメラはつくっていませんから。“蛇腹が壊れたから取り換えてほしい”とか、いろいろ修理を頼みにくる方がいるんです。

100年くらい前のアメリカのグラフレックスを持ってきて、“シノゴのフィルムを入れて撮る一眼レフに改造してほしい”と頼まれたこともあります。それは富士フイルムの写真歴史博物館からの依頼でした」

──超特大の木製カメラも製作された。

「官庁に勤めている方から、“日本一のカメラをつくってほしい”と頼まれたんです。フィルムのサイズは20×24インチ(50.8×60.96cm)、新聞紙1枚を広げた大きさというね、超大判の木製カメラをつくりました。

最近は、ガラス板に塗った乳剤が乾かないうちに撮る昔の“ 湿板写真”も人気です。幕末の頃の写真が、その手法で撮られたものですが、2年ほど前には東京・谷中に『湿板写真館』もオープンしている。ですから、昔のカメラホルダーを手に入れて、湿板写真用に改造を頼みにくる方もいます。

10年くらい前からは、ピンホールカメラも流行っているんですよ。要するにレンズの要らない針穴写真機ですが、これもマニアの方に頼まれて35mm用からシノゴ用、6×9cmのブローニー用といろいろつくりました」

──今の一番の楽しみはなんですか。

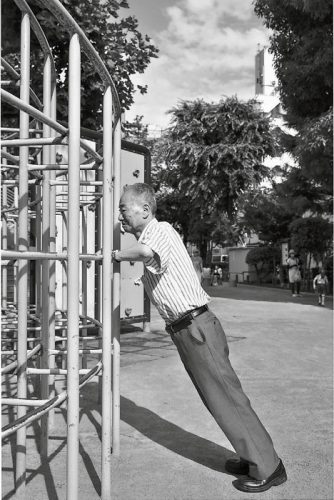

「朝起きるのは6時頃で、仕事は10時から始めて夕方4時頃まで。毎日、仕事を終わって、近所の行きつけの店で一杯飲みながら、顔馴染みとバカ話をするのが一番の楽しみです。酒は若い頃から鍛えています(笑)。

じつは医者からは、“もう酒は飲んじゃいけません”と言われているんですがね。私のカメラを愛好する人が喜ぶ仕事をして、飲む酒だから美味い。医者が何を言おうと、そんなの知ったことじゃありません(笑)。

この間、ある人から“まだカメラづくりを続けるか”と聞かれて、“もう歳だからね”って言ったら、それが“長岡がカメラ製作をやめる”って話になって、海外にも流れたらしくてね。“やめるんですか!?”って心配する問い合わせが多くて驚きました。もともと好きで始めて、自分が愉しいから続けている仕事ですからね、必要としてくれる人がいるなら細々とでもつくり続けます」

長岡啓一郎(ながおか・けいいちろう)

昭和13年、東京生まれ。戦時中は、父の故郷である山形県酒田へ疎開。7歳で終戦。高校卒業後、木製大判カメラの「田中製作所」に入所。昭和37年、25歳で「長岡製作所」を設立。隆盛を経て、デジタルカメラの登場により、木製カメラの会社は海外を含めて壊滅。やがてデジタルカメラの簡便さに飽き足らない国内外の愛好家からの製作注文が増加。今も木製カメラの最後の孤塁を守り続けている。

※この記事は『サライ』本誌2020年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/太田真三)