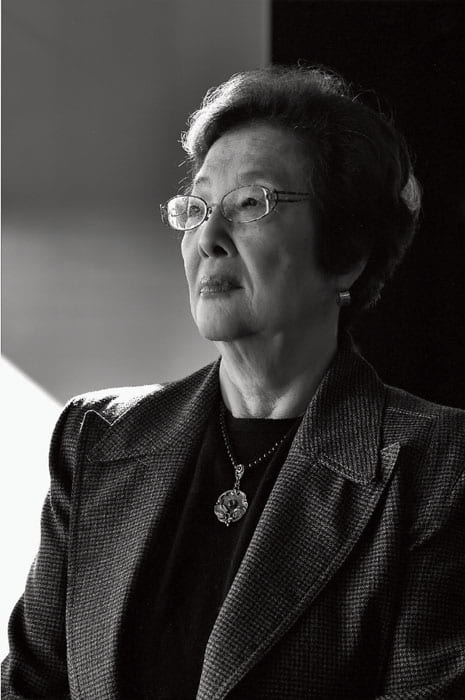

【サライ・インタビュー】

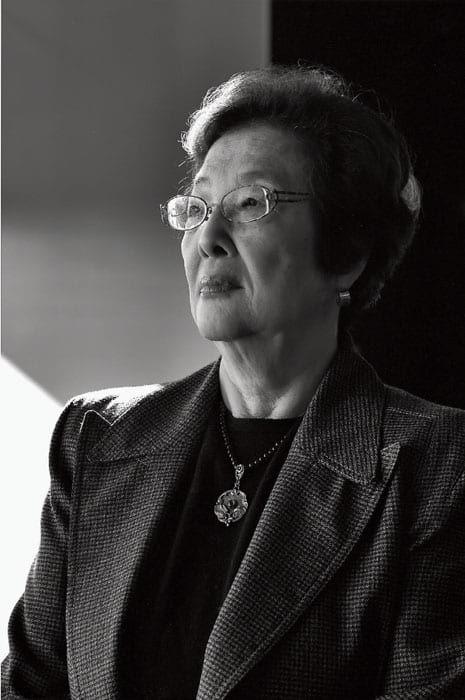

戸田奈津子さん(とだ・なつこ 字幕翻訳家)

――『地獄の黙示録』『E.T.』など字幕を翻訳した映画は約1500作――

「人間って、感情の動物だもの。エモーションを揺すぶられないとつまらないですよね」

83歳にして現役。「見終わって、字なんて読んでいないような意識、あたかも主人公たちが自分のわかる言葉で喋ったような錯覚を起こさせるのが“いい字幕”です」

※この記事は『サライ』本誌2020年4月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地工)

──数多くの映画字幕を手がけてきました。

「およそ1500作品。われながらよくやったなと思います。1980年代から’90年代にかけては年間50作とか、とてつもないほどやってましたから。1年52週ですから週1本のペースです。それでも、期限に遅れたことは一度もないですよ。今はそこまでの馬力はありませんが、仕事はずっと続けています」

──生まれは昭和11年ですね。

「父は愛媛の農家の息子で、銀行勤めをしていました。私が生まれた翌年、軍隊に召集されて戦死しました。日華事変です。父の顔は写真でしか知らないんです。

母は22歳で未亡人になって、東京・世田谷の実家へ戻ってきました。手に職なんてない。そういう婦人たちのために、その頃、東京女高師(現・お茶の水女子大学)で2年ほど勉強すると教員資格をとれる特殊なコースが設けられ、母も入学しました。同じ敷地内に附属の幼稚園があったので私も一緒に通うようになって、結局、そのまま小中高と大塚窪町(現・大塚)のお茶の水女子大附属に通学しました」

生後まもない頃、母・浦さんの腕に抱かれて。「母は7人兄弟の長女で、女学校を出て10代で父と見合い結婚しました。働き者で、ずっと私を支えてくれました」

──戦時中、ずっと東京にいたのですか。

「昭和20年3月10日に東京大空襲があって、空が真っ赤に燃えて。あまりの恐ろしさに疎開することにしました。世田谷の家には母と祖母と私の女3人で住んでいましたが、母方には頼れる田舎の親戚はなく、父の実家のある愛媛に疎開しました。

でも、苦労して疎開したと思ったら8月に終戦。世田谷の家は焼けることなく無事でしたが、人に貸していたからすぐには戻れなくて、帰京したのは翌年です。私の人生の中で、この1年間だけが、都会を離れて田園の中で暮らした時期。みんな親切にしてくれたし、それはそれなりに楽しかったですよ」

──再出発した東京での暮らしの様子は。

「食料がなくて、戻ってからが一番大変でしたね。母の兄や妹も焼け出されていて、何世帯もの親戚が一緒に暮らすことになった。母は教職には戻らず、会社勤めをはじめて。私は小学校の高学年になっていて、またお茶の水に通いはじめた。連合国軍最高司令官マッカーサーの許可が出て欧米の映画が解禁されたのは、その頃だったと思います」

──初めて観る外国映画はいかがでしたか。

「それは驚きましたね。こっちは食うや食わずの生活をしているのに、スクリーンの中にはバラ色の世界がある。今だったらSF映画を観ているようなもので、同じ地球上にそんなところがあるとは思えない。子供としては当然、素敵だと思うし憧れちゃう。それが今日まで続いちゃったわけですよ」(笑)

──まるで別世界の出来事のようだったと。

「初めは母や伯父、叔母たちと一緒に、中学頃からはひとりでも観に行くようになりました。学校からの帰りに池袋や新宿に寄る。3本立て100円とかの、いわゆる名画座です。池袋にあった『人世坐』はとくに思い出深いですね。お腹が空くから、周辺の闇市で鯨のベーコンやピーナツを買って入った。学校でも遠足が雨で中止になったりすると、積極的に映画鑑賞に連れていってくれました」

──具体的にはどんな映画を観たのですか。

「アメリカ映画輸入第1号の『キューリー夫人』や西部劇の『荒野の決闘』ジャン・コクトーの『美女と野獣』、ローレンス・オリヴィエの『ハムレット』など、いろんなジャンルのいろんな映画を観ましたね。

高校時代にしびれまくったのは、ジョセフ・コットン主演の『第三の男』。上映される東京中の映画館に通って、50回くらい観ました。字幕というものの存在を意識したのは、このときだと思います」

──英語を習いはじめたのは中学ですか。

「戦争中は敵性語だから接する機会もない。大好きな映画の世界に近づけるから楽しみにしてたんですが、中学で最初に私たちが習ったのは、なぜか発音記号でした。つまんなくて英語が嫌いになりそうになったけど、幸いその先生はすぐ退職され、次にきた先生がとてもいい先生で助かりました」

──大学も英文科に進みます。

「勉強するんだったら英文科と思って、英文科の優秀な津田塾大(東京都小平市)を選びました。でも、キャンパスがちょっと遠いんです。中央線の国分寺駅からさらにバスに乗って、武蔵野の奥の雑木林の中まで行く。そのバスも乗り遅れると1時間は来ない。乗り遅れると、吉祥寺あたりまで戻って映画を観てました(笑)。オードリー・ヘプバーンの『ローマの休日』とかジェームス・ディーンの『エデンの東』が学生時代にハマった映画です」

『地獄の黙示録ファイナル・カット』をIMAX(アイマックス)上映するグランドシネマサンシャイン(※日本最大のIMAX上映スクリーンがある映画館。)にて。「最後の手作りのスペクタクル映画。実写ならではの迫力と緊張感を味わってほしいですね」

「映画の最後に映じる名前を頼りに清水俊二先生に手紙を書きました」

──大学卒業後の進路は。

「大学3年の終わり頃になると、みんな就職活動に忙しくなる。そんな中、友人から“就職どうするの”と尋ねられると、“映画の字幕翻訳をやろうかな”と答えていました」

──当時はあまり知られていない職業だった。

「私自身も、誰がどこで、どういう仕組みで字幕をつくっているのか、どこにアプローチすれば仕事になるのか、見当がつかない。唯一の手がかりは、映画の最後に映し出される『日本版字幕 清水俊二』の名前でした」

── 斯界の先駆者にして第一人者です。

「当時は電話帳で調べると住所が載っていましたから、清水先生に“字幕翻訳の仕事をしたいのですが”という手紙を書きました。いま思えば何とも大胆でしたが、数週間後にお返事をいただき、銀座の映倫(映画倫理機構)の事務所まで勇んで出かけました。ところが、お会いすると“難しいね”と断られてしまった。というのも、映画の字幕翻訳は、清水先生をはじめ、50代、60代の大学の先生みたいなひと握りの方たちが、一手に引き受けてやってらしたわけです。大学卒業したての若い女の子が、おいそれとできる仕事じゃない」

──実際の就職はどうしたのですか。

「大学の推薦で第一生命の秘書室に入りました。英文関係の秘書です。お給料はきちんと出るし、厚生施設は整っている。そういう意味ではとてもいい職場でしたが、暇だし、つまらないんです。英文の手紙のやりとりといっても、毎日あるわけじゃない。本を読むことは許されるけど、9時から5時までは席に縛られる。私、そういうところはわがままだから、1年ちょっとで辞めてしまいました」

──その後の仕事はどうしたのでしょう。

「フリーランスで翻訳の仕事をしました。通信社の原稿を書いたり、雑誌や単行本の翻訳をしたり。清水先生の紹介で、『鉄腕アトム』など、海外に輸出する日本のテレビ番組のシナリオの英訳もしました。そのうち洋画配給会社ともつながりができ、新作を買いつけるため、まだ撮影前の作品の台本から粗筋をまとめる仕事をもらえるようになった。

ユナイト映画の宣伝部長で、のちに映画評論家となる水野晴郎さんに頼まれ、通訳の仕事をはじめたのも同じ頃です。喋るのは得意ではないので一度はお断りしたんですが、強引にやらされてしまって。仕事は切れ目なく食べるには困りませんでしたが、本当にやりたい字幕の仕事にはなかなか近づけない。不安もありましたが、諦める気はなかった」

──念願の字幕デビューは。

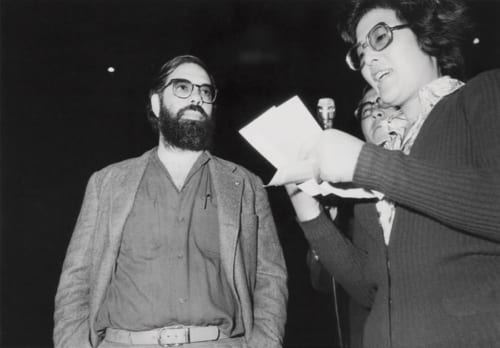

「昭和44年にユナイト映画から話があり、トリュフォー監督の『野性の少年』の仕事をしました。でも、まだ一人前と認められたわけでなく、年に1~2本の依頼しかない。フランシス・コッポラ監督と出会ったのは、そんな最中の昭和51年です。その頃、彼は『地獄の黙示録』の撮影を開始していて、ロケ地のフィリピンとの往復途中にたびたび来日していた。そのガイド兼通訳を頼まれたのです」

『地獄の黙示録』の撮影段階から監督の通訳をつとめたのがきっかけで、字幕も担当。そこから大きく道が拓けていった。「清水先生とコッポラは恩人です」

──それが運命的な出会いだった。

「コッポラは音楽をシンセサイザーの冨田勲さんに頼みたいと考えていて、冨田さんと一緒にサンフランシスコのコッポラ邸やフィリピンの撮影現場にも足を運びました。結局、契約上の問題で冨田さんは作品に参加できなかったのですが、昭和53年に映画が完成すると、なんと、字幕の仕事の依頼が、無名の新人である私のところにきたのです。あとでコッポラの強い推薦があったと知りました。

大ヒットしたこの大作の字幕を手がけたことで、“字幕屋のプロとして認めよう”という業界の暗黙のお墨付きをいただき、各社から次々と仕事が舞い込むようになりました」

『地獄の黙示録』ポスターの横で。「ひとつのフレームの中の絵が重層的で、観るたびに“あっ、ここ見逃してた”という発見がある。コッポラ自身も出演してます」

コッポラ(右)との交流は深く、昨年も1週間ほどコッポラ邸に滞在した。「娘や息子、奥さんも映画を撮ってますけど、本人は最近はワインをつくってますね」

英語の台本をもとに字幕の原稿をつくる。「8割は日本語力ですね。英語そのものは基本的に日常会話だから、さほど難しくない。それを映像に合わせ、限られた字数で的確に表現していきます」

「人間はすべてを持つことはできない。私なりにいい人生だったと思います」

──そこから過密日程の多忙な日々となる。

「時間的なプレッシャーはありましたけど、いやいや仕事したことは一度もない。いつも楽しかった。それに私、どんなに忙しくても徹夜したことはありません。徹夜すると、かえって次の日の能率が落ちてしまう。その代わり、朝起きてから夜寝るまで、集中して一日中、机に向かっていましたね。

そんな生活だから家事は一切母任せ。9年前に97歳で亡くなりましたけど、何十年間と掃除、洗濯、料理、全部やってくれました。私はわがままな人生で自分で好き勝手してきたけど、周りに迷惑かけたことはないつもりです。でも、母にだけはいろいろと苦労をかけた。ありがたいと思ってます。母は旅行好きでしたから、よく一緒に海外旅行に行ったことがせめてもの親孝行です。私が車を運転して、ヨーロッパのあちこちを巡りました」

──一方で、通訳の仕事も続けてきました。

「なりゆきですね。字幕と通訳の両方やってるのは、私だけです。根がミーハーだから、たとえば通訳を頼まれてロバート・レッドフォードに会えるとなったら、会ってどんな人か知りたくなるじゃないですか。恥をかきながらも続けて、延べ1000人近い俳優や監督、関係者とお会いできたのは、今考えれば、大変恵まれたことだったと思います」

──個人的な交流も生まれましたね。

「リチャード・ギアとかハリソン・フォードとは、長いおつきあいですね。もう亡くなりましたけど、ロビン・ウィリアムズとも非常に親しくしていました。家族ぐるみのつきあいになって、京都へ案内したりもしました。

あの頃は、スターたちも来日すると1週間くらい休みをとって京都で遊ぶという余裕があった。ある意味、いい時代で、そこからいい映画もたくさん生まれた。今はプライベート・ジェットでぱっと来てぱっと帰っちゃう」

──戸田さんの考える『いい映画』とは。

「やっぱりエモーション(感情)に訴える映画。それがすべてだと思います。そりゃもちろん、技術や音楽とかいろいろあるけど、結局はその映画を観て感動を得られるかどうか。だって、人間って感情の動物だもの。悲しくても、嬉しくても、みじめで暗くてもなんでもいいんだけど、とにかく感情を揺すぶられるものがいいと思います。それがないと、俳優がどんなにいい演技しても、CGの技術がどんなに優れていても、あまり感動しないし心に残らない。50年後に“あの映画よかったね”と語り合えるような作品が名作でしょう」

──人生の終幕にはどう向き合いますか。

「私はね、たとえ今日死んでも何も悔いはない。自分で精一杯やってきたつもりだから。私なりにいい人生だったと思います。そりゃ、失ったものもいっぱいあるかもしれない。でも、人間はすべてを持つことはできない。そんなこと言ってたらキリがないですしね。

人間がこの世に生まれて、どれだけの人が“生きて死んで”を繰り返してきたか。私もそのひとりであるわけだし、運命論者じゃありませんけど、それが自然の摂理だなと思って受け入れています。子供も家族もいませんし、私ひとりでぱっと消えて後に何も残らない、“立つ鳥、跡を濁さず”で、消えていきたいと思ってます」

戸田奈津子(とだ・なつこ)東京出身。津田塾大学英文科卒業。清水俊二に手ほどきを受け、『野性の少年』(昭和45年公開)で映画字幕デビュー。フランシス・コッポラ監督の大作『地獄の黙示録』で注目され、以降『E.T.』『インディ・ジョーンズ』『タイタニック』『スター・ウォーズ』『ミッション・インポッシブル』など多くの話題作の字幕を手がけた。著書に『字幕の中に人生』『スクリーンの向こう側』など。

※この記事は『サライ』本誌2020年4月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地工)