文/池上信次

ジャズマンの「歌ってみた」アルバム紹介の続きです。前回(https://serai.jp/hobby/1081931)では大成功例とそうでない例を紹介しました。そういった評価の高い例(逆に低い例)はよく知られますが、意外なことに、有名ジャズマンによる「歌ってみた」アルバムは少ないわけではありません。まあ、結果的に知られなかったものが多いということですが、演奏者本人の意図はともかく、少なくともプロデューサーは「売りになる」と判断して制作しているわけですから、興味をそそられる作品が多いですね。

まずは、アルバムに1曲だけ収録されている、文字通り「歌ってみた」という企画を紹介します。

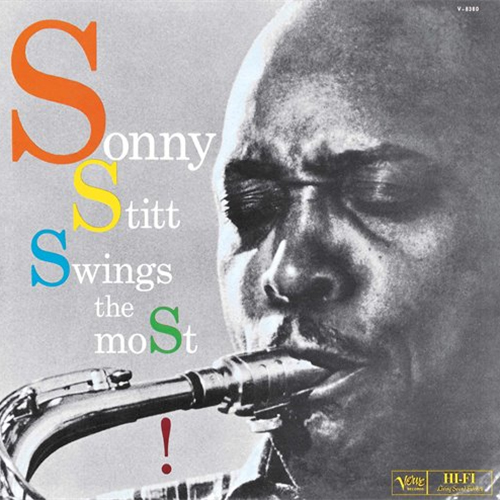

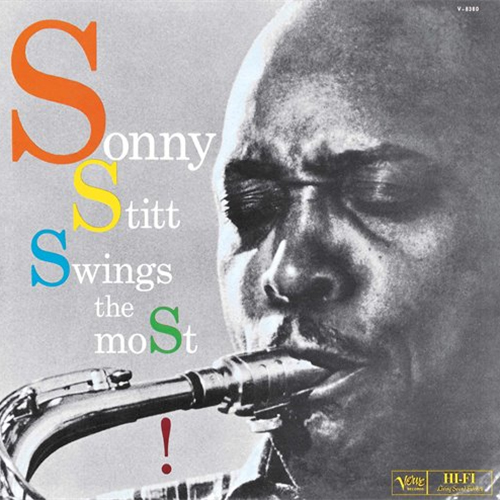

演奏:ソニー・スティット(アルト・サックス、ヴォーカル)、エイモス・トライス(ピアノ)、ジョージ・モロウ(ベース)、レニー・マクブラウン(ドラムス)

録音:1959年2月9日(「ザッツ・ザ・ウェイ・トゥ・ビー」)

アルト&テナー・サックス奏者のソニー・スティットは、アルバム『スウィングズ・ザ・モスト』で1曲歌声を披露しています。曲は「ザッツ・ザ・ウェイ・トゥ・ビー」。なんとスティットの作詞作曲。ミディアム・ファスト・テンポの典型的な歌もの構成の曲で、若々しい溌剌とした声で歌い、アルト・サックスもプレイしています。スティットは生涯で100枚以上のリーダー・アルバムを残した多作家ですが、「歌ってみた」のはこの1曲のみ。オリジナル盤のナット・ヘントフによる解説には、この曲の楽観的な歌詞はまさにスティットのようだとあります。2分ちょっとですが、明るさが印象的な演奏です。声がわかると、その人がぐっと身近に感じられますね。

演奏:ミシェル・ルグラン(ピアノ、ヴォーカル)、レイ・ブラウン(ベース)、シェリー・マン(ドラムス)

録音:1968年9月5日

映画音楽の巨匠であり、ジャズ・ピアニストのミシェル・ルグランも歌っています。1968年、シェリー・マンが経営するジャズ・クラブ「シェリーズ・マン・ホール」でのライヴ録音で、ルグランは「マイ・ファニ-・ヴァレンタイン」で、スキャットでメロディーとアドリブ・ソロを聴かせます。まずピアノは弾かず、スキャットとベースのデュオで始まり、その後はバリバリとピアノでソロを弾き、最後はスキャットとピアノのユニゾンで締めるという構成。即興的にやったものではなく、歌う気満々で臨んだ演奏ですね。スキャットはとても早口。ピアノ演奏も音数が多い人なので、どんな楽器でもその人のスタイルは似るのでしょう。一般的には「映画音楽のルグラン」ですから、これは「歌ってみた」以前に、ピアノ・トリオでジャズを「弾いてみた」という位置づけになるのかもしれません。

次は、フル・アルバムで「歌ってみた」本格ヴァージョン。

ケニー・バレル『ウィーヴァー・オブ・ドリームズ』(コロンビア)

演奏:ケニー・バレル(ギター、ヴォーカル)、ボビー・ジャスパー(フルート、テナー・サックス)、トミー・フラナガン(ピアノ)、ジョー・ベンジャミン(ベース)、ウェンデル・マーシャル(ベース)、ビル・イングリッシュ(ドラムス)、ボビー・ドナルドソン(ドラムス)

録音:1961年-62年

ケニー・バレルの『ウィーヴァー・オブ・ドリームズ』は、ジャケットはギターを抱えた写真ですが、中身は「The Vocal Artistry Of Kenny Burrell」とサブタイトルされた、堂々のヴォーカル・アルバム。収録12曲中10曲でバレルのヴォーカルがフィーチャーされています。ギターの腕はいうまでもないのですが、このヴォーカルがじつにいいのです。この時代に、ジャズの世界ではギターの弾き語りはほとんどなかったと思いますので、この路線を推し進めれば、たとえばギター版のナット・キング・コールになれたかもしれないと思わせるほどのいい感じ。でもバレルの場合は、それ以上にギターがすごかったということなんでしょう。でもヴォーカルはもっと聴いてみたいなあ。

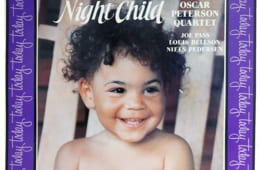

演奏:オスカー・ピーターソン(ピアノ)、バーニー・ケッセル(ギター)、ハーブ・エリス(ギター)、レイ・ブラウン(ベース)

録音:1952年~54年

こちらは「The Vocal Styling Of Oscar Peterson」というサブタイトル。知らずに聞けば、このハキハキとした歌い方はナット・キング・コール、だよね? となることでしょう。まあ、実際には知っていて聴くわけですが、それでもコールだと思ってしまうほどの、とにかく驚く歌の上手さ。ピーターソンとコールはふたりとも歌とピアノを演奏していましたが、あるとき「お前は歌、オレはピアノ」と相互不可侵協定を結んだという「伝説」があります。たしかにこの歌声がピーターソンの素(す)だとすれば、それもさもありなんという気がするほど、キャラがかぶってますね。

ピーターソンは、このあと65年にもヴォーカル・アルバムを録音しています。それは同年に亡くなってしまったコールに捧げた『ウィズ・リスペクト・トゥ・ナット』(ライムライト)。封印を解いてヴォーカルによるトリビュートになりました。レパートリーはコールの愛奏曲ばかりで、バックもオーケストラと、旧ピーターソン・トリオ編成=ナット・キング・コール・トリオ編成なので、こちらはもっとコールにそっくり。これがもし「ピアノの巨匠」でなかったら、「モノマネ、しかもやりすぎ」と揶揄されるに違いない見事な? 出来栄えのヴォーカル・アルバムです。その後も「協定」は(ほぼ)守られ、ピーターソンのヴォーカルは(ほぼ)封印され続けましたが、こちらもバレル同様、余技をはるかに超えるレヴェルなので、もっと聴きたかったですね。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。