さいとう・たかをさん逝去

『ゴルゴ13』などの作品で知られる劇画家のさいとう・たかをさんが、2021年9月24日、膵臓がんのため逝去されました。さいとう・たかをさんのご功績に敬意を表し、心からご冥福をお祈りいたします。

訃報に接し、謹んで哀悼の意を表し、2016年3月号本誌のインタビューを掲載いたします。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)

劇画を確立し、『ゴルゴ13』は連載48年目

「1秒先のことしか頭にない。過ぎたことはすべて忘れる。だから“挑戦”ができるんです」

──劇画『ゴルゴ13』の生みの親です。

「“あの『ゴルゴ13』のさいとう・たかをさんですか?” と誰からも言われますし、それは本当にありがたいことで、作家冥利につきます。ただ、好きで得意にしているのは実は時代劇なんです。むしろ『ゴルゴ13』は苦手とする作品でして。でも、それが読者に支持され、私の作品の中でもいちばん長く連載が続いている(※超A級スナイパー(狙撃手)、通称ゴルゴ13の仕事を描く『ゴルゴ13』は『ビッグコミック』(小学館)で昭和43年から連載中。)。この前、担当の編集者が“あと3年で『ゴルゴ13』も連載50年です”と言ったあとに、まあ、もの凄いことを言いよった。“折り返し地点ですね”」(笑)

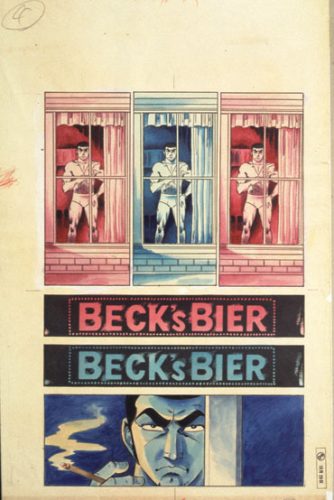

──ゴルゴ13の立ち姿の像がありますが。

「ゴルゴ13は背丈が182cmなんですが、その等身大の像です(上写真)。連載を始めた当時は、ものすごく背を高く設定したつもりだったんですが、それから半世紀近くが過ぎてみると、182cmの男なんてザラにいますね。年齢は、私よりひとつ上にしたんですが、その私が今年で80歳になります」(笑)

──作品はどのようにつくるのですか。

「私のやり方は映画づくりとほぼ同じです。映画は企画から撮影、編集まで、それぞれの専門家が集まって一本の作品をつくります。同様に、私は脚本・構成・作画を分業化し、構成と構図は私が担当。作画は人物担当と背景担当に分け、それぞれ別のスタッフが得意な部分を受け持ちます。そうすることで、より完成度の高い作品に仕上げてゆくわけです。

脚本は外部に頼んでいますが、打ち合わせは編集者に任せて、私は会いません。なぜなら、脚本家に会ってしまうと、彼らはその次から私の好みを入れるようになります。それでは、私が挑戦することにならない。おかげで、毎回、とてつもない挑戦をさせられます。特に最近は、コンピュータを扱った話をよく渡されますので、そんなわけのわからんものを描けといわれると、悩みますね」

──なぜ漫画の道に進まれたのですか。

「漫画も好きでしたが、私は子供の頃からものすごい映画マニアだったんです。1日に7本の映画を観たこともあったくらいで(笑)。

だから、手塚治虫さんが映画的な手法で描いた『新寳島』(昭和22年)を見たとき、“紙の上で映画がつくれる”と思った。それがきっかけで、映画のプロデューサー的な感覚で、この世界に入りました。なので、早くから分業システムも考えていました。そこが、手塚さんに憧れ、手塚さんが住んでいたトキワ荘(東京都豊島区)に集まった漫画家たちと少し感覚が違います」

──漫画修業はされたのですか。

「私は漫画家のアシスタントについた経験がありません。大阪で姉と理髪店をしながら、初めてまとまったものを描いたのは17歳のときです。お袋が大の漫画嫌いだったので、その目を盗んで描くのが大変でした。昼は理容師として働き、夜中になると電気スタンドに丹前をかぶせ、そこにもぐり込んで描きました。それが貸本屋向けの単行本で、デビュー作の『空気男爵』です。

それ以前に、一度だけ、『漫画少年』に外国の政治漫画風なひとコマものを投稿したことがあります。そのときは講評の手塚さんに、“子どもらしくない画とアイデアはいけません”と、悪い見本として誌上で酷評されました」

──凄いショックだったでしょうね。

「いえ、へこむことはなかったですね。もともと、私が描きたかったのは子ども向けの漫画ではなく、大人の鑑賞に堪えるリアルでドラマチックな漫画です。それには、手塚さんのような絵では合わないと考えていました。ただ、見本とする作品がなかったので、描き方に随分と悩みました。劇画の画風を確立するまでに、デビューから5年かかりました」

──劇画をつくった男といわれます。

「子ども向けとは違う、大人が読める漫画を“劇画”と呼び始めたのは、大阪から東京へ出てきて間もない昭和34年のことです。当時、手塚治虫さんの作品が“ストーリー漫画”と呼ばれ始めていました。それとは一線を画すものとして、志を同じくする漫画家が集まり、“コマ画がいい” “説画はどうだ”といろいろな案を出し合った末に、辰巳ヨシヒロが言い出した“劇画”に決まったんです」

──東京へ拠点を移したのはなぜですか。

「私は、東京に負けない大阪の漫画文化を創りあげたかったんですが、大阪の貸本業界がいい加減で、自分たちの世界に興味をもっていなかった。“読者はどんな人ですか”と聞いても“貸本屋に来る人に決まってるやないか”(笑)。私が貸本屋を1軒ずつ回ってみると、工場で働く人たちがいちばんの読者だとわかり、彼らが喜びそうな国籍不明のアクションものを描いたらバカ受けしたんです」

──市場調査されたのですね。

「分業化も早くから提唱してましたが、漫画はひとりで描くものだという固定観念が強く、貸本の出版社は聞く耳すらもたない。結局、目の前の利益だけを追ってるうちに、大阪にあった貸本の出版社は次々と倒産していきました。そんな頃、“支度金を出すから上京しないか”と東京の出版社に誘われたんです」

「科学文明は人間をダメにする。日本は江戸中期に戻るのが一番です」

──劇画『007』が半世紀ぶりの復刻です。

「映画『007』を、私の片腕だった武本サブローと観に行ったのは、東京へ拠点を移して5年くらい経った頃。貸本の単行本から雑誌へ仕事の足場を移すことを考えていた時期です。“あれを劇画で描いたら面白いぞ”と話していたら、小学館の『ボーイズライフ』から“漫画で『007』を描かないか”という話があったんです。それが50年ぶりに復刊されました。この仕事が、後に『ゴルゴ13』を生むことにつながっています」

──『ゴルゴ13』は長く続いています。

「連載を始めたときに、ラストを考えました。当初は10話で終わる予定だったのが、もうちょっとやれ、もうちょっとやれと言われ、今も続いているわけです。それにしても、若いって素晴らしいことですね。そのときに考えた最終話のコマ割りから台詞がすべて頭に入っています。この頃は3ページも描けば忘れてしまうのに。というよりも忘れることで、新しいものに挑戦する気になれる。これから1秒先のことしか自分にはないし、過ぎたことにこだわっても仕方がない。前のことはぜんぶ忘れるようにしています」

──時代劇も数多く描かれています。

「本質的に、私は人間をダメにする科学文明を認めていないんです。日本地図を移動時間に直して描いてごらんなさい。新幹線や飛行機で移動する東京-大阪間はもの凄く縮まりますが、紀伊半島などは逆に長くなるでしょう。この移動時間というのがクセモノでして、生身の体で空は飛べないのに、人間には到底できないスピードで行動している。絶対にひずみが出てきます。原発なんか、その最たるもので、人間には制御できないエネルギーです。文明というのは、その時代に生きている人間が使いこなせなきゃいかんのです。『ゴルゴ13』は、核兵器どころか宇宙兵器も出てくる現代を描かなければいけないから苦手なんです。日本は江戸時代中期に戻るのが一番いい、よほど人間らしく暮らせます」

──小さい頃はどんな子でしたか。

「いじめられっ子でした。昭和17年に、和歌山県から大阪へ家族で引っ越したんですが、食糧事情の悪い戦時下でしたから、よそ者は嫌われました。でも、戦後は力関係が逆転し、いじめっ子を次々とやっつけた。小学4年生で、2歳上の番長との決闘に勝ちました。

戦後間もなくは、子どもが働くのは当たり前でした。小学4年生で化粧クリームを売り歩きました。問屋からクリームを仕入れると、容器に小分けしてクリームを半分だけ詰めると蓋を下にしてひっくり返しておくんです。そうすると、蓋を開けたときに目いっぱい入っているように見える。この上げ底方式が、いい儲けになりました(笑)。そんなわけで、学校をサボってアルバイトに精を出し、試験の答案はいつも白紙のまま出していました。

当然、成績はひどかった。でも、絵は得意で、展覧会では必ず賞を取ってました。小説もよく読んだ。それも大人向けのものばかり。小学4〜5年生だったと思うけど、川端康成の『雪国』を読み、駒子が指を噛むところにもの凄く感動した。ませてましたね」(笑)

「ゴルゴの最後は決まっていても、私の最期はわかりません」

──普段はどういう生活ですか。

「朝は9時か10時に起き、仕事場に昼の1時半頃から5時頃までいます。それから家へ帰って、また仕事です。家で夜中の2時、3時までやることも多いんですよ。だから、世間でいうところのオンもオフもありません。どこにいても、ひたすら仕事をしています。いつだったか“正月三が日は絶対に仕事をしない!”、そう宣言したことがあったんですけど、守れたのは2〜3年でした。

食事は朝昼晩できちんと摂ります。普通の人の昼ご飯が私の朝ご飯ですから、時間帯は違いますけどね。でも、好き嫌いはなし。私らの世代は何でも食べなきゃいけなかった。野原の食べられる草はほとんどなくなり、野良犬の姿も見なくなった時代を生きてますから。肉が好きで、朝からステーキか、しゃぶしゃぶか、すき焼き(笑)。酒は、糖尿病になってからやめました。ちょっとした寄り合いなどは、ウーロン茶で付き合います」

──以前は相当飲まれたのですか。

「日本酒やウィスキー、そして“爆弾”と呼ばれる焼酎まで、いろいろ飲みました。ところが、酒はやめられても、煙草がやめられない。1日に2箱から2箱半。煙草を抑えると、仕事にならんのです。“煙草のことは考えないでおこう”、ということを考えてしまう(笑)。だから“煙草で死ぬならいい”と、医者には言うてるんです。なにしろ、小学4年生から喫ってるんだから」(笑)

──大病をしたことはありますか。

「痛い病気ばかりやりました。いちばん痛かったのは網膜剥離の手術でした。レーザー光線で行なう治療法がやっと登場した頃で、今みたいに簡単じゃなかった。目玉を動かさないといけないから、完全麻酔ができない。目の中に焼け火箸を突っ込まれるようでした」

──今は、ひたすら仕事だけですか。

「趣味はありますよ。“自分”が趣味です。いろいろわけのわからない、くだらないことを考えている自分自身を面白がって愉しんでいるんです。実際、こんな不思議で面白い物体はないですから、愉しまない手はない。絶対に、自分を趣味にするべきです。

人間の幸せなんて、そんなに難しいことじゃありません。幸せって、心地よいことでしょう。心地よさを味わうには嫌なことはしないことです。いろいろ悩む人がいますが、悩んで愉しいですか? 悩むなんて、やめましょう。自分に失礼です。悩んでいる時間は自分をないがしろにしているわけですから」

──ご自身の最期のイメージは。

「ゴルゴのラストは私が決めても、自分のことは考えません。なぜかというと、人は生まれたときも知らなきゃ、死ぬときも知らない。誰もが経験してますが、生まれたときを知らないでしょう。同様に、知らない間に死んでいるんです。誰それはここで生まれ、ここで死んだというのは、ほかの人が勝手に言ってることで、当人は生まれたことも知らなきゃ、死ぬことも知らんのです。だから、それはそのときのことに任せます。

ただ、できることなら、死ぬまでにもうちょっと自分の時間が欲しい。今はぼやっとしてる時間がほとんどありませんから」

──時間ができたら何をされますか。

「ゆっくり写生旅行をしながら日本を歩きたいですね。でも、そんな時間はとてももてそうにありません。まあ、実現しない夢なんでしょうか。

作家としての願いを言えば、これまでの大人向けの劇画路線から思い切り逸脱して、夢と希望にあふれる子ども向けの、例えば『ドラえもん』のような作品を手掛けてみたい。いくら私がそう言っても誰も本気にしてくれませんが、それが密かな夢なんです」

さいとう・たかを

昭和11年、和歌山県生まれ。一家で移転した大阪の今里で姉と理髪店をしながら漫画家を志す。同30年『空気男爵』でデビュー。33年に上京。仲間と「劇画工房」を結成。35年さいとう・プロダクション」を設立。劇画制作を企図して分業制を導入。出版事業(のちの「リイド社」)にも進出する。常に第一線で活躍。代表作に『ゴルゴ13』『無用之介』『影狩り』『鬼平犯科帳』等。紫綬褒章・旭日小綬章受章。

※この記事は『サライ』本誌2016年3月号号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)。

さいとう・たかをさんのご功績に敬意を表し、心からご冥福をお祈りいたします(編集部)。