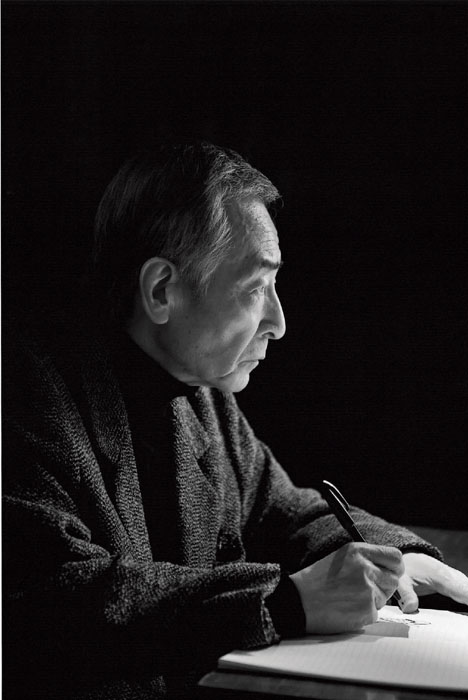

村松友覗さん(作家)

─「老いの味方」を標榜する軽妙洒脱の作家─

「コロナ禍のなかで執筆時間が増えて、いま、ひそかに充実しているんです」

──いまはどんな日々をお過ごしですか。

「連載エッセイをいくつか書くことと、賞の選考会のために候補作品を読むことが主ですね。ひと頃、多かった講演がなくなったから、暮らしぶりは質素になったかもしれないけど、いまが自分の自然体に近いし、物書きとしての居心地はいいです。年齢を考えても、ちょうどいい仕事量かなと思ってます。『かまくら春秋』っていう、里見弴氏ら鎌倉文士の後押しで誕生して50年続いている鎌倉のタウン誌があるんですがね。そこに母親のことをテーマに、3年36回の予定で連載を始めて20回目が掲載されたところです。コロナ禍の時期で書いている時間が増えて、何回分も先走って書いてしまうほど気合が入っている。人には“僕らはもともとステイホームの仕事だからさ”って、冗談みたいに言っているけど。じつは隠微な快感とともに、ひそかに充実している。今年の夏過ぎには単行本で出版もできるんじゃないかな」

──これまで母親のことは。

「正面切って書くのは初めてです。僕は様々なタイプの作品を書いてきた。ジャンルはないみたいに、いろんな色合いの仕事をしてきたけど、いままで書いたものでは一番文学チックかな(笑)。青臭いかもしれないけど、これが自分の軸になる作品で、どうしても書かなきゃならないという、そんな手ごたえがあるんです。

僕の祖父は、村松梢風という作家で、その長男が父です。26歳のとき、父は母と結婚して、勤めていた中央公論社をやめて上海へ渡っている。祖父が“上海を見て来るべし”と父を半ば強引に説得して行かせた結果で、向こうでは『上海毎日新聞』って邦人向けの新聞記者として働いたそうです。しかし、激務のため消耗して腸チフスに罹って27歳で死んでしまう。昭和15年のことで、母は帰国せざるを得なかった。そのとき20歳の母のお腹には子供がいた。それが僕なんです」

──すごい人生の幕開けですね。

「祖父は、戦争に向かう時代を、女がひとり、子供を抱えて生きてゆくのは大変だろうと考えて、母を説得し、生まれたばかりの僕と引き離して、嫁にいかせた。そのあと、孫の僕を一番下の自分の子供として籍に入れた。そして“おまえの父も母も死んだ”と言い聞かせて僕を育てるわけです。

戦後は、静岡県の清水で、祖母とふたりで暮らし始めたんですが、売れっ子作家となった祖父は別の女性と鎌倉に家を持って、彼女を表向きの奥さんみたいにしていた。僕は清水で祖母とシャケと紅生姜とごま塩みたいな地味な生活をしながら、ときどき連れて行かれる鎌倉の家で豪華なステーキを体験する。他の子とは全然違う環境だとは意識しながら、祖母との暮らしのあり方にも馴染んでいて、不足感はなかった。その世界が崩れ始めたのは、中学3年のとき。鎌倉の女性から“お母さんは死んだと思ってるんだろ。ホントは生きてるんだよ”って教えられた」

──衝撃だったでしょうね。

「瞬間思ったのは〈これは祖母から聞かされなきゃいけない。妻でない祖父の連れ合いから打ち明けられちゃ困るな〉ってことです。だから、聞いたことを宙に浮かせていたら、しばらくして祖母から、それこそ慟哭まじりで打ち明けられた。母と子を引き離した罪悪感がある、母親にも申し訳ないって。そのときは、あんまり驚いちゃうと、祖母が可哀そう。驚かないと誰かに聞いていたのかという疑惑を生む。だから、“中くらいに驚く”というね(笑)、曖昧な反応をしたんです」

──母が生きていて嬉しくなかったのですか。

「そうは感じなかった。僕は母を欲しいと思ったことがない子供として育っていたから。一方で、嬉しいと思わない自分はヘンだ、歪んだ子供なんだとは自覚していた。すごいストレスを与えられたっていうかな。そのため頭に円形ハゲができちゃって。結局、その悩みをひとりかかえたまま、誰かに打ち明けることもしなかった。だから、青春時代の真っただ中は、ずっと曇り空なんだよね」

「97歳で母が亡くなったとき、ああ、母親が二度死んだ──と」

──母子の対面はうまくできたのですか。

「僕が大学の3年のときに祖父が死んで、葬儀の場で初めて母子として対面させられた。正直、すごく重い感じがして、それからは母から手紙がくれば返事は書いても、ちゃんとした心の通い合いはないままだった。それでも、就職して33歳で結婚したときは、僕を“ 不憫な子”と見るような母の眼差しがすっと薄まったようでね。夫婦で遊びに行って、母と暮らす長女夫婦の家族とみんなでいると、気持ちが通い合うみたいに、しゃべれるようにはなったんです。ところが、母とふたりだけになると、もう落ち着かない、柱時計のチクタクいう音がやたら大きく聞こえるようなありさまでね。

42歳の頃、『時代屋の女房』でもらった直木賞の賞金で母と一緒に上海へ行ったんです。父と住んでいたところに一緒に行ってみることが、母のなぐさめにもなると思って。でも、僕は直木賞受賞後の第一作『上海ララバイ』の小説ネタにするようなことを取材したりもしていたから、忙しさに紛れて、結局、母と生きる時間がいきなり濃くなることもないまま旅が終わった」

──おいくつで亡くなられたのですか。

「3年前に97歳で。そのときは葬式のなかに、そうっと紛れ込ませてもらっているような感覚でしたね。義妹に促されて、柩に献花をしたときに思ったのは〈ああ、俺の母親が、二度死んだんだ〉ってことなんです。最初から死んだといわれていて、じつは生きていた、その手ごたえを感じないまま、もう一回死んだと。僕には、その感慨が何よりも強烈だったんですよ。

ものを書くというのは不思議なもので、普段ふつうに考えていては糸口がつかめないことも、文章に綴ってみると〈こういうことだったのか〉と気がつくことがある。だから、“母親が二度死んだ”ことをテーマに、初めて彼女をテーマの中に入れて書いてみようと思った」

──村松さんは、どんな子でしたか。

「子供らしい文化に馴染まない、爺むさい子供だったと思う。小学生の頃から鎌倉の祖父におカネをもらい、新橋で地下鉄に乗り換え、上野の『鈴本演芸場』に落語を聞きに通ったりしてね。憶えた落語を清水の祖母に語って聞かせていた(笑)。鎌倉の家に銀座の洋服屋が来ていると、その東京言葉の丁寧語なんかも憶えてしまう。いつも大人とばかりいて、その世界を黙って見ているヘンな子だったとは思うけど、妙な観察眼みたいなものがそんな環境で身についたのかもしれない。

僕は普通の家庭の子が親から教えられるべきことを教えられなかった。普通の時間を紡いでゆけば、身につけられることが抜けている。だから、世間の秩序とは反対側にあるようなものに惹かれて興味を持つのかもしれない。オリンピックの種目じゃなくてプロレス、懐石料理じゃなくて屋台、歌舞伎じゃなくて大衆演劇だとかね、それが使命感みたいに思って、そちらへ気持ちが惹かれてしまう。だから、僕が書いた『私、プロレスの味方です』って本は、ある意味、私小説みたいなものなんです。世間の王道から外れた、ちゃんと見てもらいにくい、そういうものに自分を重ねてシンパシーを持ってしまうというね」

──作家になろうと思われたのは。

「思ってもいなかったし、学校の文芸部にも入らなかった。中学・高校・大学と、その時どきに読むべき本はほとんど読んでいない。中央公論社に入ったのも、文芸雑誌の編集者になったのも、いわばなりゆきです。祖父と中央公論社は濃い縁があったから、僕は縁故入社に近い。そう考えてゆくと、自分でやったという手ごたえが消えて、“祖父”が残っちゃう。

編集者の日々は新鮮で楽しかった。『婦人公論』へ配属されたときは、取材がきっかけで、その人の家に入り浸ったりするほど仲良くなったり。家とも学校とも環境が全然違う対人関係に芽生えたというか。次の『海』という文芸雑誌では、若手の作家を見つけて世に出す、これが面白くてね。『状況劇場』の唐十郎さんの戯曲を上司の反対を押し切って登場させたり、あまり知られていなかった人たちを作家として世に送り出せた。そういう対人関係の芽生えのなかで、生来抱えていた重苦しさみたいなものから少しずつ解き放たれたのかなと思う」

「頭の片隅に残る見事な老人たちの姿を胸に、歳を重ねていきたい」

──編集者として印象に残る作家は。

「唐十郎さんと野坂昭如さん。野坂さんは直木賞をとった直後で、唐さんとのように一緒に何かを考える関係にはなれなくて。“騙すわ逃げるわ遅れるわ”の典型的な野坂さんから、夜討ち朝駆けで原稿をとってくる。それでも原稿をもらうときはすごい充実感があった。各社の野坂担当者も翻弄されながら、その苦しみが原稿1枚もらった途端にふわッと溶けちゃったんだと思いますね。

担当編集者と作家ということで一番濃い関係を感じさせてくれたのは吉行淳之介さん。文壇のパーティの後の個人的な時間のなかで、学ぶこと、感じることがすごく多かった。僕は吉行さんの持つ大人の気遣いの虜でしたね」

──どんなところが魅力なんですか。

「僕は『私、プロレスの味方です』を書いた少しあと会社をやめた。でも、会社をやめてみると、週に一度は吉行さんに“中央公論の村松ですが”と電話をしていたのに、担当編集者でなくなったら敷居が高くなった気がして、電話がかけられない。そうしたら、やめて2週間たった頃、向こうからかかってきた。 “あのさ、吉行だけど、会社やめても電話かけてきていいんだぜ”って。あの手品みたいな気遣いにはびっくりした」

──出演されたCMも話題になりました。

「昭和62年かな。あの頃は、焼酎ブームの影響でウィスキーが下降気味でね。サントリーの佐治敬三さんが、なんとかしなきゃってことでつくったテレビCMです。“ワンフィンガーでやるもよし、ツーフィンガーでやるもよし”って、指で酒の量を示すフレーズが流行語大賞をもらっちゃったりして。当時、バーへ行くと、向こうの客が“ワンフィンガーで”と注文したりしている。僕はそんなキザなセリフは吐けず、普段は“濃いめにしてください”とかって言っていたんだけどね」(笑)

──“老人”についても執筆されています。

「『老人の極意』『老人のライセンス』など、エッセイを何冊か出しています。自分は歳をとっても老人になりきれていないってことに気づいて、あこがれの老人について書くことにしたんです。

昔、僕が若いときには“見事な老人”という感じの人がいっぱいいた。おでん屋へ行ってそういうお爺さんを見ると、編集者として担当作家に感服するみたいに、一瞬、“その人の担当になった”という感じがあるわけ。そこからなにかを汲み取るというか。でも、最近おでん屋に行っても、お客はだいたいが歳下になっちゃったからな(笑)。

いま考えると、吉行さんにしても、いまの僕よりかなり歳下で亡くなってる。世の中には、“見事な老人”と形容したくなる人がいるけれど、歳をとる、とらないは問題じゃないんだ。そう考えると、とうてい辿り着けない境地だけれど、あまり孤独ではないよね。

昔いいなと思った見事な老人の記憶を、なんとか生かして歳をとっていきたいと思うんですが、かといって人生の目標を立ててそこへ向かってゆくというふうに考え過ぎないようにしています。まあ、そのほうが自分らしいんじゃないかと」

村松友覗(むらまつ・ともみ) 昭和15年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。中央公論社入社。『婦人公論』や文芸誌『海』の名編集者として活躍。都合19年の編集生活で武田百合子・野坂昭如・吉行淳之介ら多くの作家と親交。自身も作家を志して昭和57年『時代屋の女房』で第87回直木賞受賞。平成9年『鎌倉のおばさん』で泉鏡花賞受賞。『上海ララバイ』『夢の始末書』『アブサン物語』『俵屋の不思議』等著書多数。

※この記事は『サライ』本誌2021年2月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工 )