文・撮影/大沼聡子

『食べごしらえ おままごと』で紹介された「射込みサラダ」を再現。湯むきしたトマトをくり抜き、ポテトサラダを詰めた一品。

私たちは日々、食べて生きている。

昔とは違い、現代の暮らしは手をかけなくても簡単に食べるものが手に入る。料理をする人が少なくなっているというのも、時代の流れである。しかし、そのような利便性と引き換えに、「食」の本来あるべき姿や、真の豊かさは失われようとしているのではないか。今年2月に亡くなった石牟礼道子さんの随筆集『食べごしらえ おままごと』は、郷土の暮らしと食について描きながら、そう訴えかけているように思えてならない。私たちは忙しい日常のなかで、目の前の食べ物の来し方に思いを馳せているだろうか。「食べる」とは、果たしてどういう行為なのか――。

1994年に刊行された『食べごしらえ おままごと』の中公文庫版(2012年)。

「食べごしらえ」とは、「食べるものをこしらえる」という、石牟礼さんの生み出した言葉である。熊本の天草に生まれ、亡くなるまでずっと水俣に住み、四季折々の海と里山の恵みにあずかりながら、食べるものは自らの手で生み出すという暮らしであった。

そのような石牟礼さんの食の記憶を、読者は鮮やかな風景を思い描き、ときにごくりと喉を鳴らしながらたどる。大豆が育ちにくい土地では、収穫できたわずかばかりの大豆に、えんどう豆や空豆も混ぜて、なんとか知恵をしぼって味噌をつくる。確かにこうした手仕事は、「料理」ではなく「食べごしらえ」と呼ぶほうがしっくりくる。スーパーやネット通販でなんでも手に入る時代ではない。暮らしの多くは、生きていくための「食べごしらえ」に費やされていた。

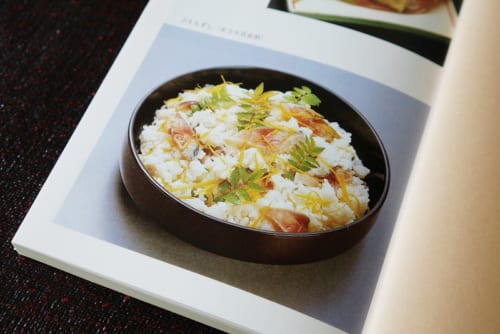

巻頭の口絵より、石牟礼さんお手製の「ぶえんずし」。新鮮な鯖に塩をふって臭みを除き、酢と昆布で締めるという手間をかけてつくられるご馳走だ。

石牟礼さんが子どもの頃、父からつくり方を教わったという郷土料理「ぶえんずし」には、漁村民の誇りが見える。「ぶえん」とは、「無塩」の意味。流通が発達していなかった昔は、山間部に運ばれる魚は、真っ白になるほど塩が擦り込まれていた。だから、無塩の新鮮な魚が食べられるというのは、海辺に暮らす人々に許された特権だったのだ。

「お米」と題した一篇は、米の尊さが綴られる。「おなごちゅうもんは、もぐらより蟹(がね)よりか、哀れなもんごわしたど」というほど、かつて女たちは男衆よりも働き、身をすり減らして米をつくっていた。さらにそれを羽釜で炊くと、釜の尻には分厚い煤(すす)がつく。毎日毎日、長い時間をかけ、肩や腰を痛めながら、鍋肌が光るまで磨くのだ。食べるという行為には、なんと労力が伴っていたことだろう。

苦労しながらも季節の移ろいを感じ、食べることを楽しみに生きてきた、そんな暮らしも目に浮かぶ。十五夜のころに、新物のから藷(薩摩芋)がとれると、煮炊きする竈(かまど)にくべておく。朝に竈の下から取り出し、灰を払うと、すっかりいい塩梅になったから藷は「ほんがり焼けて」「栗のごたる」。その味や食感を想像して、思わず唾を飲み込んでしまった。

巻頭の口絵に紹介された、石牟礼さんが手ずから「食べごしらえ」した美しい一皿一皿の写真は、眺めているだけで楽しい。詳細なレシピまでは掲載されていないが、「炒りたてのゴマをよくすりつぶし、香りの立っているのを使う」など、大切なコツが記されている。そうした知恵をお裾分けしてもらい、筆者も「食べごしらえ」をしてみた。

胡瓜と茗荷の夏らしい酢の物。石牟礼さんに倣い、甘味を加えずにつくると、さっぱりとした味わいが食欲をかき立ててくれる。

人参と三つ葉の白和えは、ゴマを鍋で炒ってから使うのが石牟礼流。風味が格段に良くなることに気づかされる。

石牟礼さんが実際に「食べごしらえ」した品のように、生のとれたてのわかめも、野生の三つ葉も手に入らない。それでも、太陽を浴びて育った瑞々しい胡瓜と、香りのいい茗荷という夏野菜の組み合わせに旬を感じ、ひと手間かけて炒ったゴマの香りに五感を刺激される。家族の「美味しい」という言葉を聞けば、さらに喜びが増える。食べるものを自らの手でこしらえることは、様々な思いを生む。

日本中が自然災害に見舞われるなか、農産物が当たり前のように収穫できるものではないことも、私たちは改めて痛感させられている。生きていく上で欠かせない「食」のあり方を見直し、正面から向き合っていくきっかけにしたい一冊である。

文・撮影/大沼聡子