文/一志治夫

岩手県遠野市にある「とおの屋 要」は、いま、日本で一番予約のとりにくいオーベルジュだ。公平を期するために2ヶ月前からの予約としているものの、1日1組8名までという制約もあって、瞬く間に埋まってしまう。

一番の魅力は、店主佐々木要太郎さんがつくるオリジナリティーあふれる料理。ベースになるのは、発酵だ。大地の微生物と対話しながら醸される発酵料理の数々は、舌の肥えたプロの料理人たちをも引きつける。

そして、もうひとつ、どんなオーベルジュとも異なるのは、佐々木さんが宿の向かいにある醸造所で自ら酒を造り、それを供してくることだ。料理とともに出されるどぶろくや日本の酒は洗練されていて、そのクオリティーの高さに驚かされる。

佐々木要太郎さんが「とおの屋 要」をスタートさせたのは、2011年のこと。だが、すぐに東日本大震災に見舞われ、出鼻を挫かれる。その後もなかなか客足は伸びない。

「料理も当初は、言ってみれば『パクリ京都料理』みたいなのを出していました。父親が関西の割烹で修業を積んだ板前だったので、教わりつつ、自分でも辻嘉一さんの『懐石傳書』といった料理本を教科書にしてつくっていました。でも、やはり、本物の京料理には及ばないわけで、その後は東京の新しい感覚の料理を取り入れたりと、完全に迷いの中にいたのです」

佐々木さんが新境地を開くのは、2016年にヨーロッパに行ってからだった。「お客様に非難されようが、自分が表現したいと思ったものを自由に展開していけばいい、と腹を決めた」のだ。

2004年にファーストヴィンテージを出し、どぶろく造りで少しずつメディアに取り上げられていた佐々木さんだったが、帰国後、遠野の大地を意識した自由な田舎料理を先鋭化していき、発酵を軸に据えたことで、スタイルが確立していく。

たとえば、茶碗蒸しの中の「豚の熟れずし」。炊飯米と豚肉のミンチを混ぜ、少しの塩と実山椒を加えたものだが、なんと常温で一年間寝かせている。仕込むタイミングは山椒の木に実がなったとき。それ以外だと腐るのだという。

「塩はさほど入れません。酸味や旨味のバランスがとれると、ちゃんと塩味が出て健全に発酵する。塩味を強くすると、アミノ酸の数値が上がらなくなるので、腐るかどうかのギリギリの塩分濃度にしないと旨味が出てこない。それを判断するのは、結局、自分のベロメーターなんです」

佐々木さんが耳をそばだてるのは、大地の発する声。土が見せる微かな表情の移り変わりを見逃さない。

「発酵の原点は、大地そのもの。大地の中で行われているものすごい数の微生物たちによる営みこそがスターター。それがどぶろくの並行複発酵、お酢の酢酸発酵、さらには味噌や納豆などの発酵へとつながり、目に見える形となって、終わっていくものなんです」

大地による発酵のスターターが健全であればこそ、土地に根付く菌は強く、浮遊する菌も豊かになる。そこから生まれるどぶろくも料理も美味しく、生命力を受け継ぐことになる。

佐々木さんの原点にあるのは、米づくりだ。いまも田んぼに出ない日はない、というぐらい、日々田んぼと向き合い続けている。

逆に言えば、どぶろくも発酵料理も田んぼのポテンシャルを表現する手段であり、佐々木さんの米づくりの可能性を広げる媒体だとさえ言える。

佐々木さんがつくる米の品種は、戦前に生まれた「遠野一号」のみ。とうの昔に廃れ、誰もつくらなくなった在来米を佐々木さんが自ら復活させたものだ。農薬と親和性のある現代米と違って、農薬誕生以前からあった「遠野一号」は、すべて無農薬無肥料でつくられる。自然栽培を始めてから、すでに20年ほどが過ぎている。

「とおのや 要」は、醸造家、料理人、農業家という3つの顔を持つ佐々木要太郎さんのすべてが注ぎ込まれた宿という点でも、唯一無二の存在なのである。

* * *

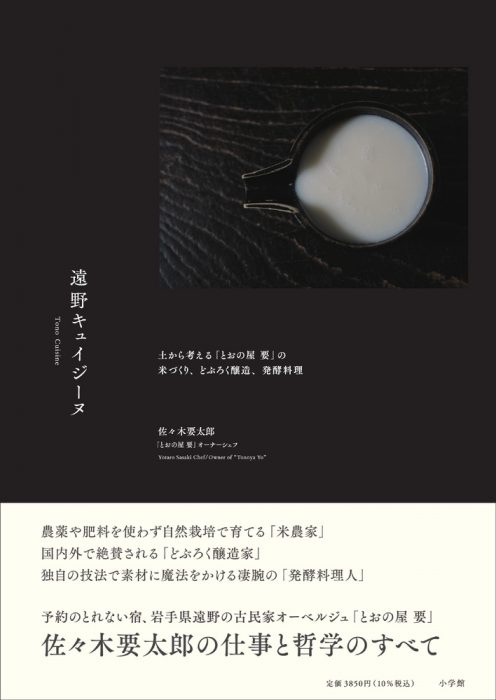

『遠野キュイジーヌ 土から考える「とおの屋 要」の米づくり、どぶろく醸造、発酵料理』(佐々木要太郎 著)

小学館