取材・文/藤田麻希

熊谷守一(くまがい・もりかず)は、花や鳥や昆虫、景色などを、美しい色彩と単純化されたかたちで描く、親しみやすい画風で知られている洋画家です。

1880年(明治13)に生まれ、60歳前後で画風を確立し、1977年(昭和52)に97歳で亡くなりました。著書『へたも絵のうち』や作品集が多数刊行され、没後40年を迎えた現在でも根強い人気を誇っています。

熊谷守一 1971年 (91歳) 撮影:日本経済新聞社

肖像写真のインパクト、そして著書の飄々とした語り口から、「超俗の画家」などと呼ばれることの多い守一ですが、そのイメージとはうらはらに、作品は緻密な計算の上で描かれています。

現在、東京国立近代美術館で開催中の展覧会《没後40年 熊谷守一 生きるよろこび》は、そんな守一の意外な側面を、作品自体から紐解こうとする試みです。

今回は、同展担当学芸員の蔵屋美香さんの説明をもとに、熊谷守一の作品の秘密に迫っていきましょう。

熊谷守一 《猫》 1965年 愛知県美術館 木村定三コレクション

1965年に描かれた《猫》は、守一の著書『へたも絵のうち』の表紙に使われていることもあり、守一のイメージを形作ったといっても過言ではない作品です。

一見すると「自分でも描けそう」と思いがちですが、じつは高度なデッサンのうえに成り立っています。

例えば、猫はやわらかいため、寝ると皮と肉が下がって、背中からおしりの骨が浮き出てきますが、この絵の猫も、頭から尾てい骨まで骨の形が的確に捉えられています。外見だけでなく中身の構造を理解していないとこのような絵は描けません。

骨格という重要部分を残して、余計な部分を省いているので、どれだけシンプルにしても猫が猫らしく見えてくるのです。

熊谷守一 《伸餅》 1949年 愛知県美術館 木村定三コレクション

1949年に描かれた《伸餅》(のしもち。「餅」の文字の偏は「食」)は、3切れの餅と、熊谷家で使われていた柄のない菜切包丁を組み合わせた作品です。

よく見ると、左下の餅は包丁と同じ縦斜め方向、残る2切れの餅は横方向と、絵の具を塗る筆の向きを変えていることがわかります。このことによって、餅の配置の奥行き感、下にあるテーブルの広がりまで感じられます。

なんてことのない単純な絵ですが、守一はとても細かいところにまで気を配っているのです。

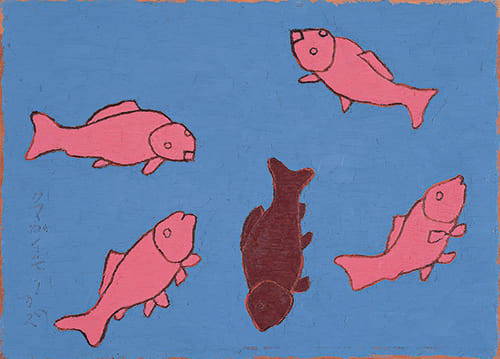

熊谷守一 《稚魚》 1958年 天童市美術館

1958年に描かれた《稚魚》 の配色にも根拠があります。青地に赤を組み合わせると、補色であるため赤の方がぱっと引き立って見えるのです。じっと見ていると魚だけ浮き上がり、ちらちら動いているようにも見えてきます。

守一は、このような現象を引き起こす補色や色相対比などの色彩理論を学生の頃から研究しており、ノートなどに書きつけています。光の三原色、音の振動数の計算、カメラの焦点距離の計算などの記述もあり、守一が、身の回りの自然現象の裏にある法則を分析しようとする、科学者タイプの人であったことが伺えます。

熊谷守一 《朝の日輪》 1955年 愛知県美術館 木村定三コレクション

カラフルな同心円を描いた1955年の作品《朝の日輪》の主題は太陽です。私たちは太陽を赤い丸に放射状に線を足して表すことが多いですが、実際には太陽は赤く見えませんが、守一は真っ白に輝く太陽を、人間の目に生じる残像効果によって色を分析し、表現しています。

守一は30歳のときの日記に、「朝の太陽を見つめるとそこに紫と黄色が見え、続いて暗さを感じた」という内容の記述を残しています。そんな観察が45年の時を経て結実しているのです。光源そのものの太陽を描いた画期的な作品です。

* * *

このように、ほんわかとした親しみやすいイメージの守一の作品ですが、絵日記や資料、作品解説とともに見ることで、多くのことを研究し、考え抜いた上で描かれた緊張感ある絵であることがわかってきます。

とくに、配色の美しさ、絵の具の塗る筆の方向などは、実物を見なければ体感できません。意外な守一の一面を見にお出かけください。

【没後40年 熊谷守一 生きるよろこび】

■会期/2017年12月1日(金)~2018年3月21日(水・祝)

■会場:東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリー

■住所:東京都千代田区北の丸公園3-1

■アクセス:東京メトロ東西線 竹橋駅 1b出口徒歩3分

■電話番号/03-5777-8600(ハローダイヤル)

■料金/一般1400(1000)円 大学・専門学校生900(600)円 高校生400(200)円

※( )内は20名以上の団体料金

※中学生以下、障がい者手帳等をご提示の方とその付添者(1名)は無料。

■開館時間/10~17時(金、土曜日は20時まで、入館は閉館30分前まで)

■休館日/月曜日(ただし 1月8日、2月12日は開館)、年末年始(12月28日~2018年1月1日)、1月9日(火)、2月13日(火)

取材・文/藤田麻希

美術ライター。明治学院大学大学院芸術学専攻修了。『美術手帖』

※記事中の画像写真の無断転載を禁じます。