マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。

私たち日本人は無意識に「周りの人の雰囲気や行動を見て判断する」、また「相手に察してくれることを期待する」という【空気を読む文化】を持っているのではないでしょうか。多様性が重視される現代において、この文化は会社組織にどのような影響を及ぼすのか。感情や慣習に囚われず、明確なルールに基づいて行動することで、成長する組織に変革するにはどうすべきか、考察していきます。

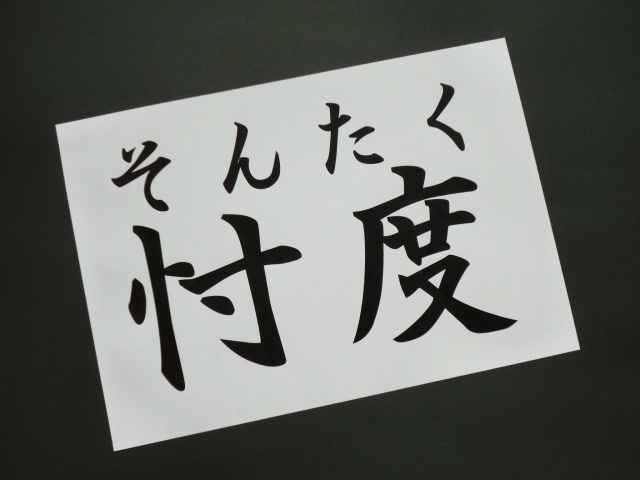

「空気を読む」「忖度する」文化の根源

「空気を読む」という行動や「忖度する」という心理は、日本の歴史や文化に深く根ざしています。これらがなぜ日本人にとって自然な行為として存在するのか、その背景にはいくつかの要因が挙げられます。

多様な民族が共存する国々では、言語や文化、価値観が異なるため、相手の意図を察する「空気読み」は困難です。そのため、明確な言葉やルールによるコミュニケーションが重視されます。一方、日本では比較的同質な集団の中で生活してきたため、非言語的なコミュニケーションや文脈を重視する傾向が強まりました。これにより、相手の表情や仕草から意図を読み取る能力が発達し、「空気を読む」文化として定着したと考えられます。

また、「以心伝心」や「言わずもがな」といった言葉に象徴されるように、日本では言葉による明確な表現を避け、相手に察してもらうことを期待する文化も影響しています。直接的な表現が衝突を生むことを避けるため、という理由もありますが、この非言語コミュニケーションへの過度な依存が、「空気を読む」ことを強要する圧力に繋がりやすいのも事実です。

「空気を読む」ことで生じる組織への悪影響

一見、円滑な人間関係を築く上で有効に見える「空気読み」ですが、組織の成長という観点からは深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

1.「同調圧力」によるストレスと創造性の阻害

多数派の意見や上司の意向に逆らえない雰囲気は、反対意見や新しいアイデアの表明を困難にします。「これをしない者は仲間ではない」といった暗黙のルールが生まれ、従業員は本意ではない行動を強いられるストレスを感じます。結果、個人が持つ多様な視点や創造性が発揮されず、組織は画一的な思考に陥り、イノベーションが生まれにくい環境となってしまいます。

2.責任の所在が曖昧になる問題

誰もが「空気を読んで」無難な選択をしたり、上司の意向を「忖度」したりした結果、問題が発生した際に「誰が責任を取るのか」が不明確になります。「皆で決めたことだから」と個人の責任感が希薄化し、当事者意識が低くなり、問題解決に向けた積極的な行動が生まれにくくなります。

3.意思決定の遅延と非効率性

明確な指示や情報共有がなく、互いに「察すること」を期待する文化では、お互いの出方を窺う無駄な時間が発生します。これによりビジネスチャンスを逃すリスクが高まります。また、曖昧な指示は従業員の誤った解釈を招き、手戻りや無駄なコスト発生の原因にもなります。

そして、最後に、従業員のエンゲージメント低下と離職です。自分の意見が言えず、正当に評価されない状況は、従業員のモチベーションを著しく低下させます。特に、主体性や成長意欲の高い若手社員は、このような環境に不満を抱き、より自由な挑戦ができる場を求めて離職する可能性が高まります。優秀な人材の流出は、組織にとって計り知れない損失です。

感情や慣習にとらわれず、明確なルールに基づく組織への変革

「空気を読む」文化の負の側面を克服し、持続的に成長する組織へ変革するためには、感情や慣習ではなく、明確なルールに基づく仕組みの構築が不可欠です。

1.KGI・KPIの明確化と浸透

まず、企業全体のKGI(重要目標達成指標)を定め、それを達成するための各部門、各個人のKPI(重要業績評価指標)を具体的に設定します。KPIは「顧客単価を5%向上させる」など、必ず数値で測定可能なものにします。これにより、「何をすれば評価されるのか」が客観的に明確になり、従業員は自律的に行動できるようになります。評価も客観的な事実に基づき行われるため、不満が軽減されます。

2.役割定義の徹底と責任範囲の明確化

各役職や個人の「役割」と「責任範囲」を具体的に言語化し、文書で共有します。誰が何について決定権を持つのかを明確にすることで、曖昧な「忖度」の余地をなくし、責任のなすりつけ合いを防ぎます。従業員は自身の役割に集中でき、組織全体の生産性が向上します。

3.オープンなコミュニケーションとフィードバックの仕組み化

従業員が自由に意見を表明できる心理的安全性の高い環境を醸成します。定期的な1on1ミーティングや、ビジネスチャットツールなどを活用し、情報がタイムリーに共有される仕組みを整えます。フィードバックは主観的な印象ではなく、事実に基づいた具体的な行動に対して行い、改善点だけでなく良い点も伝えることで、従業員の成長を促します。

4.評価制度と報酬制度の連動

評価項目を明確にし、その評価が給与や昇進にどう繋がるかを透明化します。成果(KPI達成度)と行動(役割遂行度)の両面から評価し、それが報酬に反映される仕組みを構築します。頑張りが正当に報われると感じることで従業員のモチベーションは向上し、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

変革を推進するためのリーダーの役割と挑戦

この変革を成功させるには、リーダー(経営者、管理職)の強力なリーダーシップが不可欠です。リーダーはまず、自らが「空気を読まない」姿勢を示し、曖昧な表現を避け、具体的な言葉で指示や期待を伝える模範となる必要があります。部下から自分と異なる意見が出ても真摯に耳を傾け、議論を歓迎する姿勢が、従業員の心理的安全性を確保します。

変革の過程では、必ず抵抗や摩擦が生じます。リーダーは「なぜ変革が必要なのか」というビジョンを一貫して伝え続ける必要があります。なぜなら、ビジョンが明確であれば、従業員は変化の意義を理解し、前向きに取り組むことができるからです。

さらに、リーダーは人事評価制度が「忖度」ではなく、成果と貢献を正しく評価する仕組みになっているかを常に検証し、公平な運用に責任を持たなくてはなりません。リーダー自身も常に学び続け、自身のマネジメントスキルを高める努力が、組織全体の変革を加速させます。

「空気を読む」文化からの脱却は容易ではありません。しかし、リーダーが先頭に立ち、明確なルールと仕組みを根気強く推進することで、従業員一人ひとりが自律的に思考・行動できる、真に強い組織へと変革することが可能となるのです。

まとめ

日本特有の「空気を読む」文化は、組織成長を阻害する悪影響を持っています。

・「同調圧力」によるストレスと創造性の阻害

・責任の所在の曖昧化

・意思決定の遅延と非効率性

・結果として、従業員のエンゲージメント低下と離職

この状況を克服し、持続的に成長する組織へと変革するためには、以下の5点が有効です。

・KGI・KPIの明確化と浸透

・役割定義と責任範囲の明確化

・オープンなコミュニケーションとフィードバックの仕組み化

・評価制度と報酬制度の連動

・ビジョンを語り続けるリーダーの強力なコミットメント

識学総研:https://souken.shikigaku.jp

株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/