豊かさに憧れていた昭和20年代、卵は特別な日にしか味わえない贅沢品だった。溶いた卵に醤油を垂らし、炊きたてのご飯にかけた時の高揚感が、懐かしい思い出になっている人もいるだろう。

日本人に馴染み深い玉子かけご飯は、いつ頃から食べられていたのだろうか。江戸時代の料理書に詳しい、女子栄養大学名誉教授の松本仲子さんは、こう語る。

「我が国では仏教の影響などから、食生活で獣肉忌避の習慣がありました。肉だけでなく卵もその対象だったようです。鶏は時を告げる鳥で、コケコッコーと鳴くことで夜が閉じる神秘的な存在とされていました。鶏は魔除けの力を持つともされ、鶏卵も口にするのを避ける人が多かったようです」

卵が食材として文献に登場するのは、古いところでは江戸時代初期の寛永3年(1626)。

「後水尾天皇の二条城行幸の際に供された献立記録『後水尾院様 行幸 二条城御献立』です。そこに天皇の饗応に用意されたカステラの材料として“玉子”が登場します」

江戸時代中期になると、卵は庶民へと普及し、様々な玉子料理が生まれ、文献にも登場する。だが、それらの調理法のほぼすべてが焼く、煮る(茹でる)、炒るなど火を通すものだ。その昔、生卵をご飯にかけて食べた人がいたかもしれないが、「当時の文献には見られない」と松本さんはいう。

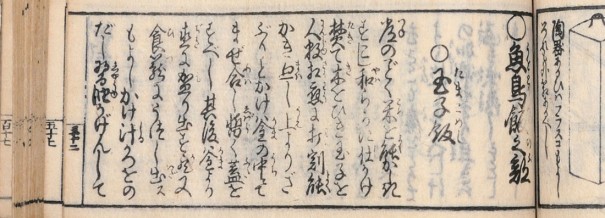

ただし、今から約200年前の江戸後期に書かれた料理書『素人庖丁』(しろうとぼうちょう※)に、現在の玉子かけご飯に近いと思われる献立が載っている(下の写真)。釜で炊いたご飯に溶いた卵をかけて、蓋をして蒸すという、いわば「玉子飯(たまこめし)」である。

玉子飯(たまこめし) 常のごとく米を能(よく)かしきすこし和らかに仕かけ焚て 木をひき玉子を人数相応に打割能かき廻し上よりざぶりとかけ釜の中(うち)にてまぜ合し暫(しばら)く蓋をすべし 其後 釜より直に盛り出すか又食籠(ひつ)にうつし出(いだ)すもよし かけ汁かつをのだし醤油かげんして加益(かやく)には こせう 浅草のり ねぎの小口 とがらし 〔味の素食の文化財センター所蔵〕

これを同書の記述に従って再現すると、以下のような手順となる。

【材料】前列は左から薬味の粗挽き胡椒(適量)、小口切りした青葱(適量)、一味唐辛子(適量)、刻きざみ海苔(適量)。後列左端の容器は150㏄の出汁用の昆布10g(約5×10㎝)と鰹節15g、卵3個(室温に戻す)、醤油大さじ2。

①まず出汁醤油用の出汁をとる。水500㏄と昆布を鍋に入れて中火にかけ、沸騰直前に昆布を取り出す。

②①で昆布を取り出した後、鰹節を入れたらすぐに火を止め、鰹節全体が湯に沈むのを待つ(かき混ぜない)。

③鰹節がすべて湯の中に沈んだら、ザルにキッチンペーパーなどを敷き、静かに注いで漉こ せば出汁のできあがり。

④土鍋で炊いた熱々のご飯(米2合をといで土鍋に入れ、水430㏄を加えて1時間浸ける。蓋をして中火で10分、沸騰したら弱火で15分加熱し、火を止め15分蒸らす。)の上に、あらかじめ溶いておいた卵をまんべんなくかけ回す。

⑤かけ回した溶き卵がご飯全体に絡まるよう、しゃもじを使って鍋の中で手早く混ぜ合わせる。

⑥溶き卵をご飯全体に絡めたら、蓋をして5分ほど蒸らす(こうすることで土鍋の余熱が卵に加わる)。

⑦蒸らしている間に、出汁150㏄に醤油を加えて出汁醤油を作っておく。ご飯を茶碗によそって、好みで薬味をのせたら出汁醤油を好みの量加えて味を調える。

江戸の庶民が親しんだ「江戸前」の玉子飯を、自宅で味わってみるのも一興だろう。

※『素人庖丁』は、享和3年(1803)、文化2年(1805)、文政3年(1820)に刊行された、3巻からなる庶民向けの料理書。玉子飯の作り方は第2巻の「魚鳥飯之部」に記されている。

■解説/松本仲子さん(女子栄養大学名誉教授)

昭和11年、京城(現・ソウル)生まれ。女子栄養大学大学院栄養学研究科修士課程修了。女子栄養大学名誉教授、医学博士。著書『食生活論』(化学同人社)、『近世菓子製法書集成』(平凡社)など。

文・写真/片山虎之介

料理コーディネート/田中優子(トリート・テーブル)

(本記事は『サライ』2015年6月号に掲載された記事からの一部抜粋です)