文・写真/晏生莉衣

「教皇選挙」(コンクラーヴェ)で日本でもよく知られるようになったローマ教皇。前回レッスン(【「琵琶湖」でローマ教皇が漁をしていた、といわれる理由】https://serai.jp/living/1242356)では、初代教皇ペトロが漁をしていたのは、形の類似性から日本の琵琶湖と比較されることもあるイスラエルのガリラヤ湖だったと学びました。

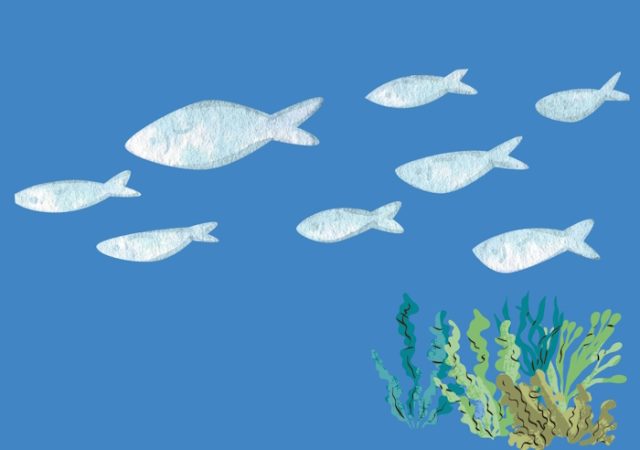

今回は、その湖でとられていた魚についてです。2000年ほど前にさかのぼって、ペトロとその漁師仲間たちはどんな魚を相手に漁をしていたのでしょうか?

古代から生息していた魚

考古学の観点や地理、自然環境の条件などから、ペトロが漁をしていた頃のガリラヤ湖ではさまざまな淡水魚が生息し、なかでもよくとれたのがティラピアだといわれています。

この魚の名前をご存知なら、さかな博士か漁業関係者か、それともかなりの釣り好きの方でしょうか。一般的には日本ではあまり聞かない名前の魚です。

ティラピアは、アフリカ原産でスズキ目カワスズメ科(シクリッド科)の淡水魚です。古代エジプト時代の壁画や出土品にはティラピアをモチーフとするものがありますが、ナイルティラピアという代表的な種がナイル川流域を中心に紀元前から生息していました。

ガリラヤ湖にもティラピアが自然繁殖していて、主にナイルティラピアが生息していたと考えられています。

ペトロの網はティラピアでいっぱいに

新約聖書には網を使って魚をとるペトロたちの姿が描かれていますが、ティラピアは群れで泳ぐ習性があるので、ペトロたちの網漁に適した魚だったといえます。

ルカによる福音書(5章1-7節)にはこんな場面があります。

岸辺で網を洗っていたペトロ(シモン)は、イエスに頼まれて自分の舟にイエスを乗せて岸から少し離れたところに出ます。イエスはそこから群衆に教えを説き終えると、沖に漕ぎ出し網をおろして漁をするようにペトロに言いますが、ペトロと漁師仲間は夜通し働いても何もとれなかったあとでした。それでも、「お言葉ですから」とそのとおりにすると、網が破れんばかりにおびただしい魚がかかり、手助けにきた仲間の舟ともども大量の魚で舟が沈みそうになったので、漁師たちは驚くばかりでした。

前回レッスンでも別の漁の出来事を紹介しましたが、聖書には魚の名前は書かれていないものの、こうした描写から網いっぱいにかかったナイルティラピアの群れがイメージされたのでしょう。

かくして、ナイルティラピアはペトロがよくとった魚とされて、ガリラヤではいつしか「St. Peter’s fish(セントピーターズフィッシュ)」、すなわち「聖ペトロの魚」と呼ばれるようになりました。

ローカルレストランで人気の「聖ペトロの魚」料理

ナイルティラピアは現在でもガリラヤでよくとれますが、具体的にどんな魚なのでしょうか。

今の時代に漁獲されるものでいうと、外見は銀灰色で、鯛に似た体型で丸みがあり、口がやや突き出ています。自然に育ったものは体長20~40センチくらいですが、もっと大きいものがとれることもあります。

くせのない淡白な味で、おいしくいただける白身魚です。ガリラヤ湖周辺のレストランでは、地元でとれたナイルティラピアを使った「聖ペトロの魚」という定番メニューが必ずといっていいほどあります。一匹丸ごと焼いたり揚げたりした料理にレモンが添えられて振る舞われ、ガリラヤ湖を訪れる巡礼者や観光客が一度は口にする魚料理となっています。

世界各地で養殖されている

ティラピアは自然環境への適応能力が高いことに加えて雑食性であることから、繁殖力が大変強くて育てやすい魚です。

そのため、現在では世界中で広く食用として養殖されていて、さまざまな国々の食卓にティラピア料理が並べられています。

養殖は主要なナイルティラピアが中心ですが、養殖用に改良された交雑種の品種も多く流通していて、東南アジアの国々では、外見が赤みがかったレッドティラピアと呼ばれるものが多く見られます。レッドだと真鯛の外見に似ていることもあり、現地でも人気の魚になっています。

日本のティラピア事情は

では、日本はどうでしょうか。

日本では、第二次世界大戦後の食糧難に対応するため、タンパク源としてナイルティラピアがアフリカ大陸から移植され、イズミダイやチカダイという名前で流通しました。しかし、その後、真鯛の養殖が進められるなどして、日本人の食生活に広く浸透することはなかったというのが実際のところです。

その一方で、日本に持ち込まれたティラピアが自然界に流出し、日本の河川に外来種として繁殖するようになりました。

ティラピアは日本では熊本、鹿児島など温暖な水域に生息していて、特に沖縄の河川では数多くのティラピアが泳いでいます。網漁でもよいですが、川で釣り竿を使って気軽にティラピア釣りにチャレンジできます。

また、近年は台湾などから養殖魚が輸入され、一時、大手スーパーが新商品として売り出しましたが、昨今、各地のお魚屋さんの軒先や魚売り場で見かけることはあまりないようです。

歌会始で詠まれたこともある

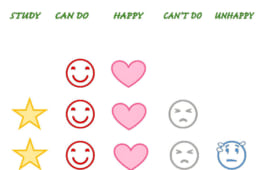

このように日本では市場拡大が進んでいないティラピアですが、魚類学者でいらっしゃる明仁上皇陛下は、皇太子時代の昭和42年の歌会始で、「魚(うお)」というお題で次のようなお歌をお詠みになりました。

「ガラス壁(へき)に産みし卵をかはりあひて親のティラピア守り続けをり」

(宮内庁ウェブサイトより https://www.kunaicho.go.jp/culture/utakai/utakai-s42.html)

これに先立ち1964年(昭和39年)に、皇太子さま(当時)は友好親善で妃殿下美智子さま(当時)とともにタイをご訪問され、タイでは食糧事情改善のために魚の養殖の研究がされていたことから、翌年、当時のプミポン・アドゥンヤデート国王(ラマ9世)にご自分が飼育されていたティラピアを寄贈されました。

皇太子さまから贈られたティラピアを使った繁殖は大成功し、その後、ティラピアはタイの庶民の台所には欠かせない食材となりました。タイでは広く知られているエピソードです。

先日幕を閉じた大阪・関西万博のタイ館では、このティラピア寄贈60周年を記念した特別展示がタイのティラピア協会によって催されたということです。

「聖ペトロの魚」の由来はほかにも

養殖のティラピアから天然のティラピアに話を戻すと、ティラピアにはもう一つ、メスが口の中で子育てをするという特徴的な習性があります。このような魚をマウスブリーダー (mouth breeder)といい、メスのティラピアは受精卵も孵化(ふか)後の稚魚も口内で外敵から守って育てます。

ガリラヤ湖のティラピアもこのような口内保育をしていたと考えられますが、聖書には、「釣れた魚の口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ」というイエスのペトロに向けた言葉があり(マタイによる福音書17章27節)、これがティラピアの習性と関連づけられて「聖ペトロの魚」と呼ばれる由来になったともいわれることがあります。

このイエスの言葉が口内保育をするメスのティラピアと結びつくのは想像に難くないですが、ティラピアのオスは、砂底を口で掘ってメスの産卵場所(産卵床)を作り、その際、落ちている小石などを片付けるために口に含んで運び出す作業をするそうですので、コインが落ちていたら、オスはそれを口に含むこともありえない話ではありません。

ペトロは熟練した漁師でしたので、そうしたティラピアの行動を知っていて、イエスの言葉どおりになることを期待してティラピアをとった。そんな解釈もできるでしょう。

ところが、このイエスの言葉が別の民間伝承と結びつき、ティラピア同様に「聖ペトロの魚」と呼ばれるようになったという、もう一つの魚が存在するのです。その魚とはいったい何でしょうか?

次回のレッスンでくわしく紹介することにしましょう。

<注> 出典:日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』

晏生莉衣(あんじょう まりい)

教育学博士。国際協力専門家として世界のあちらこちらで研究や支援活動に従事。国際教育や異文化理解に関する指導、コンサルタントを行うほか、平和を思索する執筆にも取り組む。著書に、日本の国際貢献を考察した『他国防衛ミッション』や、その続編でメジュゴリエの超自然現象からキリスト教の信仰を問う近著『聖母の平和と我らの戦争』。