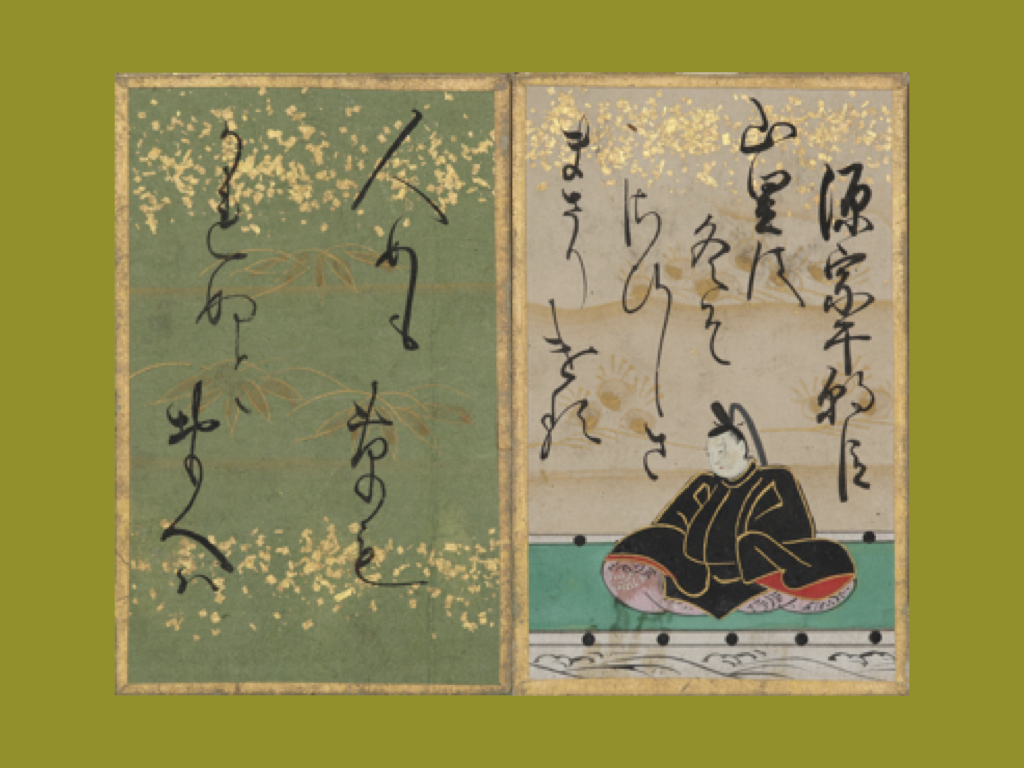

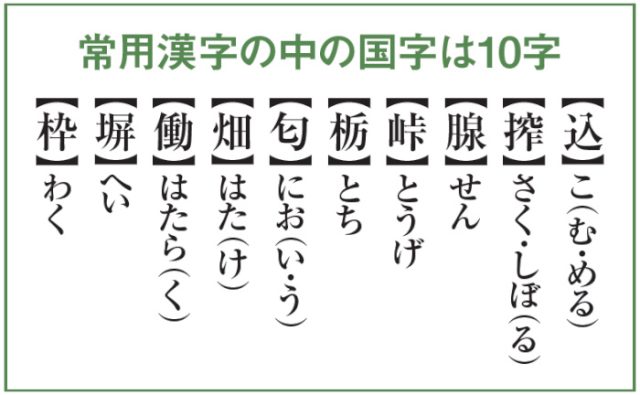

あめつちから生まれた「和製漢字」

万葉仮名や「かな」という表音文字を手に入れた日本人は、表意(表語)文字である漢字を捨てるという選択もあったはずだが、そうはしなかった。むしろ「漢字」をいっそう愛で、それどころか自分たちで新たな漢字を生み出していった。それが「国字(こくじ) 」だ。

国字研究の第一人者・笹原宏之さんによれば、既存の漢字の意味を組み合わせて新しい意味の漢字を作る「会意(かいい) 」という中国の方法で、いくつもの国字を生み出していったのだという。

「例えば『畑』。中国では畑も田んぼも『田』で表しますが、日本人はふたつを区別するため、焼き畑の意味で『畑』としました」

個人が生み出した漢字が、やがてその集団内で使用されて定着し、やがて全国に広がっていく。

「新しい漢字を生み出す動きは、じつは続いています。リンパ腺や汗腺の『腺』は、19世紀に蘭学医が使い始めたもので、それが世に広まりました。最近では、2005年に日本バーチャルリアリティ学会で『●(りっしんべんに実)』(読み:ジツ・ばーちゃる)という創作漢字が提言されています。バーチャルは仮想ではなく事実上のという意味だ、という意図によるものです」

合うように改良する、なければ生み出す。それが日本人と漢字の付き合い方なのだ。

解説 笹原宏之さん(早稲田大学教授・59歳)

昭和40年生まれ。国字研究の第一人者。早稲田大学社会科学総合学術院教授。文学博士。著書に『氏名の史実・現実』『日本の漢字』『国字の位相と展開』、編著に『方言漢字事典』など。

取材・文/角山祥道 写真提供/笹原宏之