文・絵/牧野良幸

2025年は昭和100年にあたる年だそうである。昭和は1926年に始まったので、もし昭和が続いていると仮定すると、今年は昭和100年になるのだそうだ。

そう言えば僕が小学生のとき、明治100年を祝う年があった。1968年のことだ。あのときは趣味だった記念切手を買うくらいで、明治は過去の歴史としか感じなかった。

でも昭和は自分の体の一部のような気がする。昭和は1989年に終わったけれど、平成、令和になっても、昭和生まれの我々は昭和の時代を生き続けている感覚があるのではないだろうか。時代が変わっても人間の価値観は変わりにくい。

今回は昭和100年ということで、昭和を代表する映画、小津安二郎監督の『東京物語』を取り上げたい。昭和のみならず日本映画史上屈指の名作と言われ、海外でも高く評価されている作品だ。

映画が公開されたのは1953年である。昭和でいうなら昭和28年。今年は戦後80年とも言われているが、終戦からなら8年後の映画ということになる。

終戦から8年たった日本は、戦争の傷跡がまだ残っていたが復興も進んでいた。のちの高度成長期を迎える前夜であろう。映画の中の時代設定も、セリフに「戦争が終わって8年目」とあるので同じ頃のようだ。

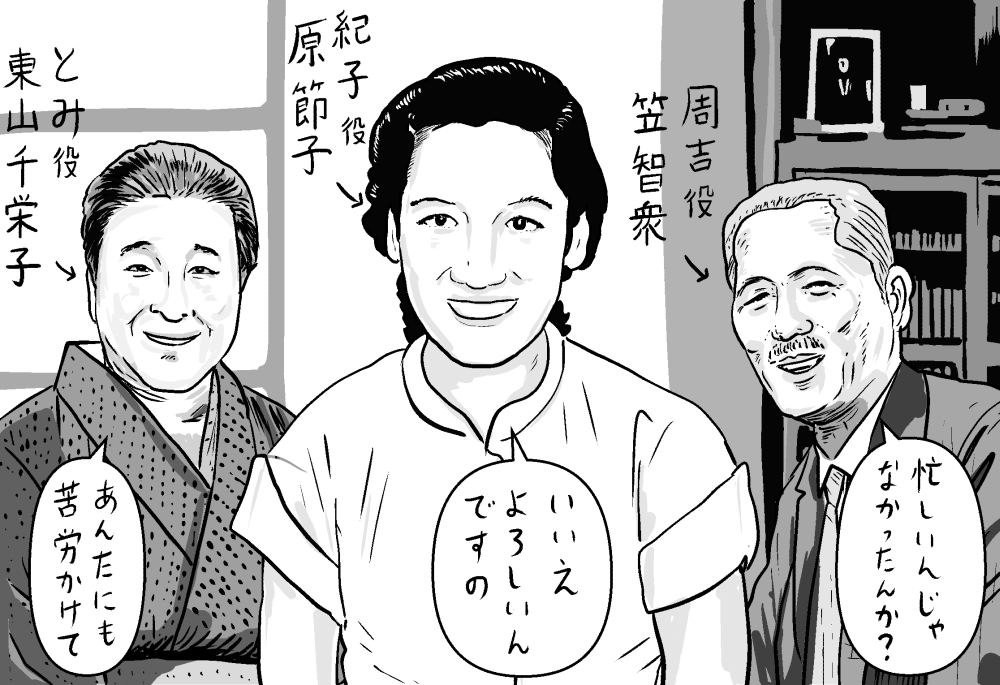

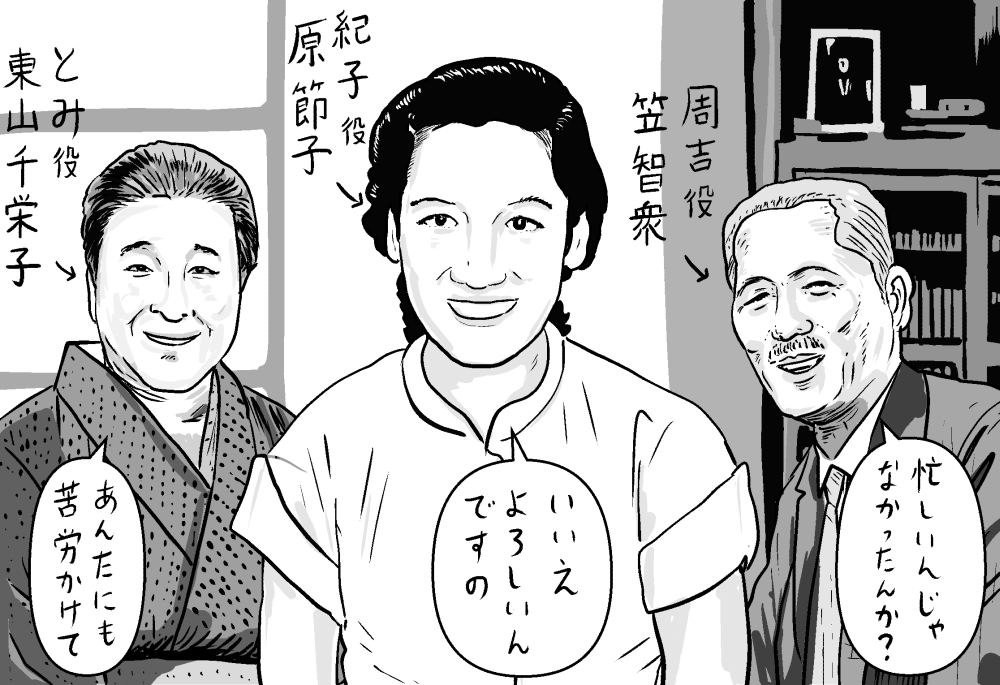

主人公は尾道で暮らす老夫婦、平山周吉(笠智衆)と、とみ(東山千栄子)である。

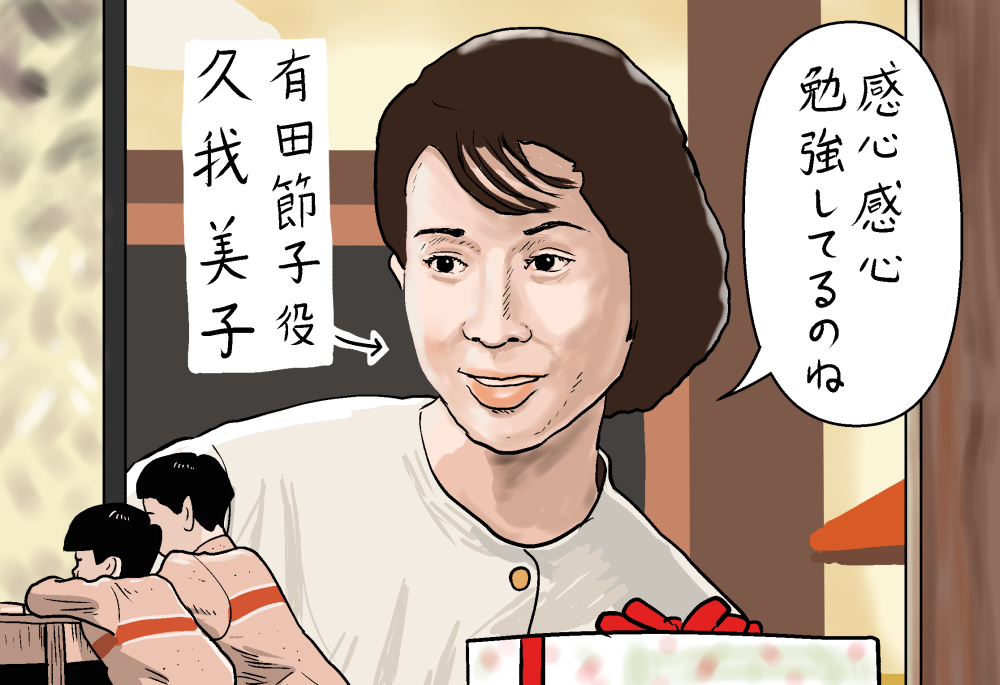

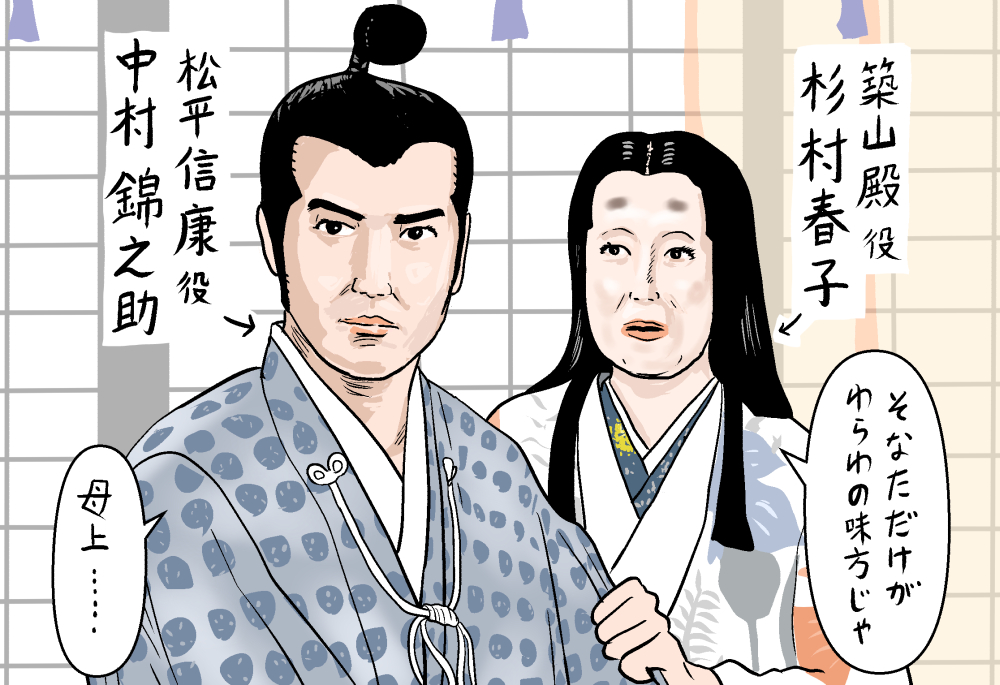

二人は東京で暮らす子どもたちを訪れる。開業医を営む長男の幸一(山村聡)と、美容院を経営する長女の志げ(杉村春子)は、最初は歓迎するものの、仕事が忙しくて両親にかまっていられなくなる。そんな中で、戦争で死んだ次男の嫁紀子(原節子)だけは、暖かく老夫婦を迎えるという話。

小津安二郎の映画についてはさまざまな研究がされ、本もたくさん出版されているので、『東京物語』について詳しく知りたい方にはそちらを読んでもらうことにして、ここでは昭和100年の今『東京物語』を観た感想を書いてみたいと思う。

僕がこの映画を初めて観たのは40年以上前で、まだ二十代の頃だった。DVDで手に入れてからも何度か観ているが、今回は久しぶりである。

最初に思いついた感想が軽くて恐縮だが、映画を観ている最中によく思ったのは「団扇が目につくなあ」というものだった。団扇は話の筋にはまったく関係ないけれど、セリフを言いながら団扇をあおいでいるのが気になる。扇子の場合もある。

老夫婦が東京の幸一の家に到着する。

「いらっしゃいませ」

と幸一の妻(三宅邦子)が言う。

「やあ、今度はまたいろいろお世話になります」

と周吉。その間も幸一と志げはハンカチで汗を拭きながら扇子をあおいでいる。

視線は窓にも向かう。当時の夏は家の中も開け放たれ、窓も開け放しである。夜のシーンなど、団扇で涼んでいるのを観て「昔の夏はしのぎやすかった」と思わずにはいられなかった。

何せこの文章を書くためにDVDを観たのは8月の初めで、日本は気温40度以上を観測する地点が続出する酷暑だった。異常な暑さに連日げんなりしていたのだ。こんな感想もわかってもらえると思う。

もちろん団扇は季節感を出すための演出だと思うが、小津監督もまさか70数年後にこんな感想を持たれるとは予想していなかっただろう。

続いての感想は団扇より切実である。上京した老夫婦が、実の子どもたちに疎んじられていく、この映画の主題となるところ。昭和100年の今、老夫婦の年齢と僕はほぼ同じ歳なのだった。

若い頃にこの映画を観た時、自分の年齢は幸一や志げよりも下、おそらく教員をしている次女の京子(香川京子)くらいの年齢だった。だから京子の、兄姉の両親に対する態度に苛立つセリフに共感したものだ。

しかし昭和100年の今、自分の年齢は、いつのまにか幸一や志げの歳を過ぎ、周吉と同じくらいになっていた。若い頃は親を邪険に扱ってしまう子どもの気持ちがわからないでもなかったが、今は老夫婦の寂しさが身に染みる。昭和100年というと聞こえがいいが、その間に歳を重ねていることをお忘れなく。

以上は全く個人的な感想で、映画ファンにはほとんど参考にならなかったと思うので、以前と変わらぬ感想も書いておこう。平成や令和生まれの人にも参考になるかもしれない。

熱海のシーンはやっぱり切なかった。これは仕事で忙しい幸一や志げが、老夫婦にせめて熱海の温泉でゆっくりしてもらおうと送り出す場面である。しかし子どもたちの善意とは裏腹に、実際は安宿で、若い男女たちが麻雀をして夜通し騒いでいる。

泊まり客たちの喧騒音や流しの歌が流れるなか、老夫婦の部屋の前にそろえて置かれた二組のスリッパが映る。老夫婦の言いようのない辛さと孤独を表現しているカットだ。初めてこの映画を観た時から印象深いカットだったが、今回もやっぱり胸に迫った。

「ひどう賑やかですのう」ととみ。

「うーむ」

「もう何時頃でしょうかのう」

「うーむ」

周吉ととみは、眠れなくて布団から起き上がる。その二人の手にも団扇があった。

最後に原節子の紀子にも触れておきたい。

映画の最後の方で、周吉は戦争未亡人の紀子に感謝しつつも再婚をうながす。すると紀子は

「わたくし、ずるいんです」

と言って、亡き夫への気持ちがだんだんと薄れていることを義父に告白する。

この場面を僕は、毎回不意打ちのように観る。ここまで老夫婦の境遇にばかり目を奪われて、戦争未亡人である紀子の境遇に想いをはせることを怠っていたことに気づくわけだ。

「ええんじゃよ、それで。やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直で」

周吉が観る者の気持ちを代弁するように紀子に言う。『東京物語』は誰が観ても現実と重なるところがある作品だと思う。だから世代を超えて人々が何度も観るのだろう。

【今日の面白すぎる日本映画】

『東京物語』

1953年

上映時間:136分

監督:小津安二郎

脚本:野田高梧、小津安二郎

出演者:笠智衆、原節子、東山千栄子、杉村春子、香川京子、山村聡ほか

音楽:斎藤高順

文・絵/牧野良幸

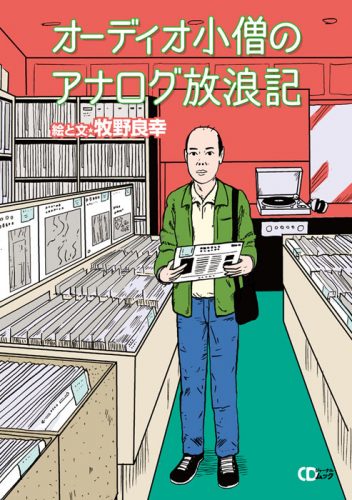

1958年 愛知県岡崎市生まれ。イラストレーター、版画家。音楽や映画のイラストエッセイも手がける。著書に『僕の音盤青春記』 『少年マッキー 僕の昭和少年記 1958-1970』、『オーディオ小僧のアナログ放浪記』などがある。

ホームページ https://mackie.jp/

シーディージャーナル