文・写真/福成海央(海外書き人クラブ/オランダ在住ライター)

今から30年前の1995年。パリ5区にあるパンテオンの地下霊廟に、マリー・キュリーと夫のピエール・キュリーが移葬された。そこにはフランス共和国に大きな功績を残した偉人たちが眠っている。日本人にも人気の観光地であるノートルダム大聖堂から、セーヌ川を渡って徒歩15分ほどのところだ。

マリー・キュリーと言えば、キュリー夫人としてよく知られている研究者だ。女性初のノーベル賞受賞者であり、世界初の2つ目のノーベル賞を受賞した人物でもある。しかし彼女の死後、その研究室は一般人は立入禁止となった。理由はその研究内容にある。

マリーは1867年にポーランドで生まれた。非常に優秀な学生だったが、当時のポーランドでは女性は大学に進学できなかったため、フランスにわたりパリのソルボンヌ大学に入学した。そこでマリーは当時科学界で注目されていた新たな発見「放射線」の研究に携わることになる。

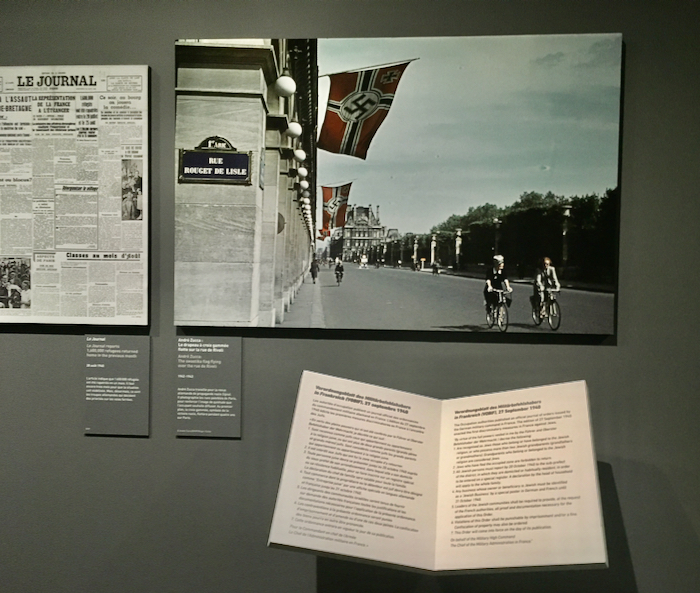

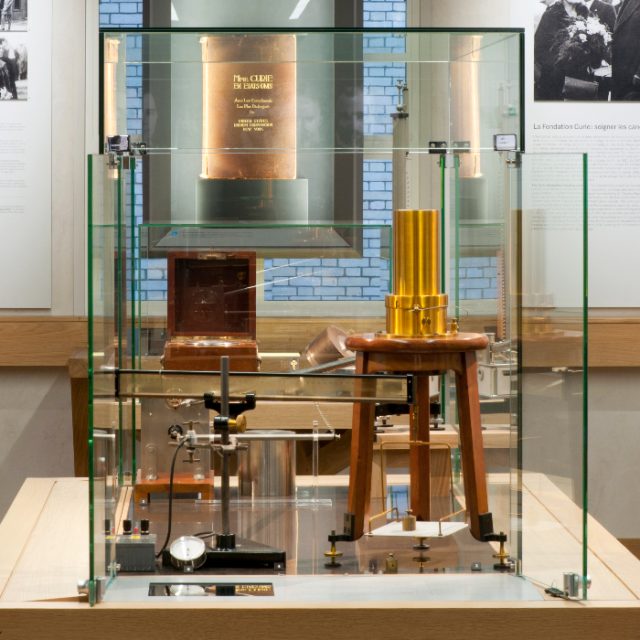

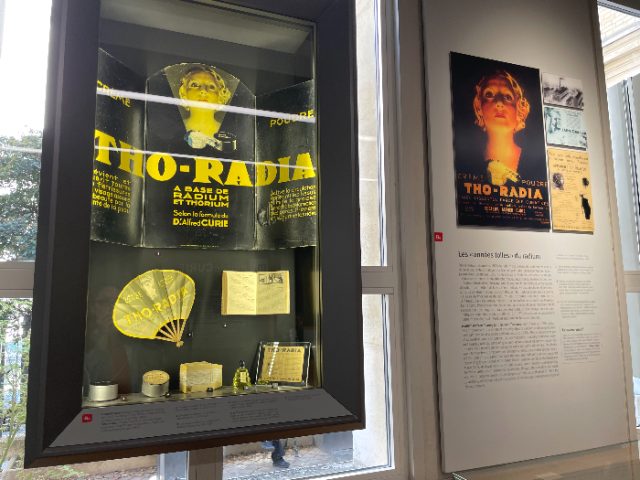

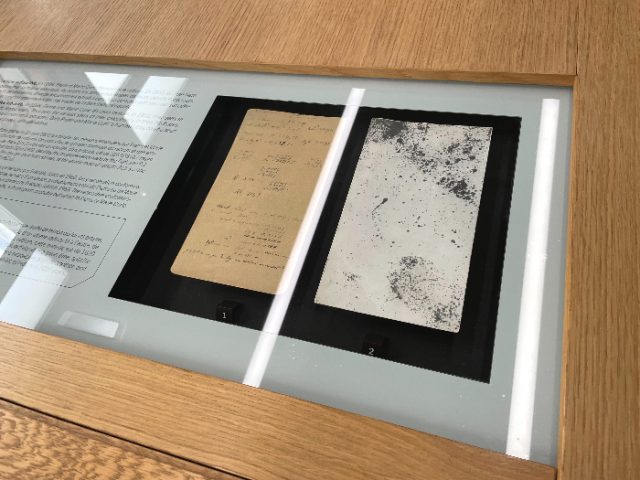

そう。マリーの研究は「放射性物質」を扱っていたのだ。当時は発見されたばかりの未知の物質で、人体への影響はまだあまり知られていなかった。後に研究室の机や椅子、実験道具や研究ノートからは放射線が検出された。そこで研究室は封鎖され一般には非公開となり、限られた人しか入ることができなかったのだ。

しかし彼女が行った放射線の研究は、新たな医療の幕開けにつながる。放射性物質の性質が明らかになったことで、放射線の治療への応用が始まったのだ。現在は主にがん治療に用いられている。また第一次世界大戦時にはX線診断装置を乗せた車両を開発し、戦場での兵士の診断に役立てた。そういった彼女の功績をより広く知ってもらおうと、フランスがん撲滅連盟の支援により、1981年に研究室の除染が行われ一般公開が始まったのだ。

ここでマリーのノーベル賞受賞内容をおさらいしてみよう。最初の受賞は1903年。アンリ・ベクレルによる放射線の発見、そしてマリーと共同研究者である夫のピエールが行った放射性物質の性質解明に関する一連の研究について、この3名がノーベル物理学賞を受賞した。放射線を発する原子の性質を「放射能」と名づけたのはマリーだ。

提供:キュリー博物館 Photo of the Curie Method : Sacha Lenormand/Musée Curie

その後1906年にピエールが馬車の事故で不慮の死を遂げてしまうが、マリーは夫の跡を継いでソルボンヌ大学初の女性教授となり、放射性物質の研究を続けた。そしてラジウムとポロニウムという新たな放射性元素を発見した功績により、1911年にノーベル化学賞を受賞した。異なる理系分野で2つのノーベル賞を受賞したのは、現在もマリーだけだ。

実はマリーの長女夫婦もノーベル賞受賞者である。マリーの研究を発展させ、「人工放射性元素の発見」によって1935年にノーベル化学賞を受賞した。つまりキュリー家はマリーが2つ、ピエール、長女のイレーヌ、その夫のフレデリックが1つずつ、合計5つのノーベル賞メダルを授与されている。

提供:キュリー博物館

Portrait of the Curie family: Artkas/Musée Curie

Photo of the multitouch table and the Curie family portrait in the Musée Curie:

Jérémy Mathur/Musée Curie

2012年、研究室はキュリー博物館として大幅リニューアルされた。これはマリーの次女イブの遺産寄付によるものだ。イブは研究者にはならなかったが、1937年に発行された伝記「マリー・キュリー伝」の著者でもある。日本語版の伝記「キュリー夫人」は、これを日本語訳して1938年に発行された。

キュリー博物館は現在のパリ大学の一角にあり、マリーの執務室、研究室が当時のまま残されている。また実際に使われていた実験道具も数多く展示されている。入口は裏通りにひっそりとあるが、私が訪れたのは4月の平日午後にも関わらず、多くの親子連れで賑わっていた。ちなみにこの通りの名前はRue Pierre et Marie Curie(ピエール&マリー・キュリー通り)である。

さてキュリー博物館から7分ほど歩くと、キュリー夫妻が眠るパンテオンに到着する。マリーは1934年に再生不良性貧血によって66歳で亡くなった。彼女たちはピッチブレンドと呼ばれるウラン鉱石の固まりを大量に粉砕し、そこに含まれる新たな放射性物質の分離や精製を行っていた。つまり放射性物質を日常的に素手で扱う日々を続けていたのだ。その結果、マリーの研究室の備品のみならず、彼女が普段使っていた生活用品までも放射線を発していた。それら遺品のいくつかは、放射線を遮断する鉛の箱に入れられてフランス公共図書館で厳重に保管されている。

当然ながらマリーの亡骸も放射能を帯びていた。マリーはピエールが眠るパリ郊外のソー墓地に埋葬されたが、その棺は鉛の箱に覆われていたことが、1995年のパンテオン移葬の際に判明している。移葬は放射線の影響を考慮して、数値を計測しながら行われた。確かに棺は周囲の環境よりも高い放射線量ではあったが、驚くような高い数値ではなかった。これはマリーが研究生活の途中で、放射線が人体に与える影響に気づき、対策を取っていたからだと考えられている。新たに用意された棺も内側に鉛が張られており、パンテオンの彼らの墓所は放射線の影響を完全に遮断された状態で一般公開されている。

パンテオン地下の霊廟へ降りると、ひんやりとした静寂に包まれた穏やかな空間が広がっていた。多くの横穴が並び、中に石棺が安置されているのが見える。しばらく歩くと、高校生らしき学生が15人ほど座って教師の話を聞いている一室があった。キュリー夫妻の墓所だ。上下に並ぶ夫婦の棺にはバラの花が捧げられていた。

キュリー博物館とパンテオンがあるパリ5区は学問の街でもある。セーヌ川左岸に位置するこの地区には大学や研究所、国立自然史博物館やパリ植物園などが密集している。別名「カルチェ・ラタン」ともよばれるがこれは「ラテン語地区」という意味で、かつて世界中から集まった研究者や学生たちが共通のラテン語を使用していたことに由来している。パリ市内の大学は2018年に再編成されたが、理工学を学ぶキャンパスは現在もこの地区にあり、ピエール&マリー・キュリーキャンパスと名づけられている。パリ北駅から5区へは、地下鉄やRER(地域急行鉄道網)などで10分ほどだ。

マリーは自らの研究という職業について「そうしたいと思ったから。わたしは研究を愛していたから。」と述べている。パリを訪れた際には、彼女が日々を過ごした研究室、夫婦で眠る墓所、そして彼らの精神が今も引き継がれ脈打つこのエリアを訪れてみてはどうだろうか。身も心も研究に捧げたマリーの痕跡に触れることができるだろう。

【参考記事】

The hunt for Marie Curie’s radioactive fingerprints in Paris:

https://www.bbc.com/future/article/20250605-the-hunt-for-marie-curies-radioactive-fingerprints-in-paris

【取材協力】

キュリー博物館 https://musee.curie.fr/ (※2025年8月1日から9月2日まで休業)

パンテオン https://www.paris-pantheon.fr/

文・写真/福成海央(オランダ在住ライター、科学コミュニケーター)

2016年よりオランダ在住。元・科学館勤務のミュージアム好きで、オランダ国内を中心にヨーロッパで訪れたミュージアム、体験施設は100か所以上。世界各地の研究者にまつわる場所をめぐることも好き。世界100ヵ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」(https://www.kaigaikakibito.com/)会員。