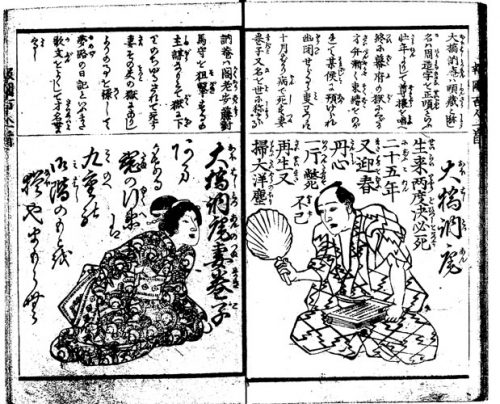

(『近世報国百人一首』より/国立国会図書館蔵)

ペリー来航以降、一部の若者は過激な尊王攘夷思想に傾倒していく。『青天を衝け』では、下野出身の儒学者・大橋訥庵がクローズアップされた。

かつて歴史ファンを虜にし、全盛期には10万部を超える発行部数を誇った『歴史読本』(2015年休刊)の元編集者で、歴史書籍編集プロダクション「三猿舎」代表を務める安田清人氏がリポートする。

* * *

渋沢栄一(演・吉沢亮)の従兄妹にして兄貴分の尾高長七郎(演・満島真之介)は、栄一の学問の師である尾高惇忠(演・田辺誠一)の6歳下の弟だ。

若くして文武両道で知られ、とくに剣術においては兄をも凌駕する腕前で、「天狗の化身」の呼び名は関東各地に鳴り響いていたらしい。

この時代、剣術と尊王攘夷思想は、志ある若者の2大アイテムであった。江戸では全国から集まった志士たちが剣術道場に集い、剣術の腕を競い合うと同時に、尊王攘夷を叫ぶ「声の大きさ」までも競い合う様相を呈していた。

『青天を衝け』では、江戸に剣術修行に出た長七郎が、なにやら曰くありげな師匠と弟子たちの群れに参加し、開国に舵を切った井伊直弼ら幕閣に対する憤りをあらわにする場面が描かれていた。

この「師匠」は、大橋訥庵(おおはし・とつあん/演・山崎銀之丞)という儒学者だが、彼の主張は当時の尊王攘夷思想の「典型」とでもいうべきもので、同じく尊攘思想に感化されながらも、数年後には商業立国を志すようになる渋沢栄一と見事なコントラストを描いていて興味深い。

訥庵こと大橋順蔵は、長沼流の兵学者清水赤城の四男に生まれた。父は佐久間象山や吉田松陰も師事した兵学者だったが、訥庵は儒学者の佐藤一斎に入門し、日本橋の商家「佐野屋」を営む大橋淡雅(おおはし・たんが)の娘巻子と結婚して大橋姓を名乗った。

おそらく佐野屋がスポンサーとなったのだろうが、日本橋に私塾を開き、大いに賑わったという。

ところが、時代は風雲急を告げる幕末。訥菴は次第に過激な尊王攘夷思想に傾倒してゆく。嘉永6年(1853)6月4日、アメリカのペリー率いる艦隊が浦賀沖に来航し、幕府に開国を迫った。幕府は1年後の再交渉を約束して、取りあえずペリーを退去させた。開国を迫るペリーにどう対応するかに苦慮した老中首座の阿部正弘(演・大谷亮平)は、広く各大名から旗本、さらには庶民に至るまで、幕政に加わらない人々にも外交についての意見を求めた。

本来、幕政=国政に関与するのは徳川将軍家とその直属家臣、すなわち譜代大名と旗本のみで、独立した領地・領民をもつ大名は幕政に関与する必要も意欲もなかった。しかし、対外的な危機感の高まりによって、「国難に対しもの申す」大名やその家臣、あるいは先進的な考えを持つ志士たちが、全国に現れていた。

阿部は、求心力を失った幕府だけでは国政の維持は困難であると判断し、彼らの意見を徴しようと考えたのだが、結果として、幕府の専権事項であった外交や対朝廷関係に「口を挟んでも良い」という前例を作ってしまい、幕府崩壊への糸口を作ってしまったとも評されている。

「商人・商業=悪」という思想

さて、このとき多くの人物が幕府に上書(意見書)を提出したが、大名から提出された意見書のうち、開国して通商をするべきだとする意見は彦根・佐倉・福岡の三藩のみで、多くはペリーの要求を拒絶するべきだとして、もしそれでペリー艦隊が武力行使に出るならば、戦って撃退すべきだとする主戦論もあった。

大橋訥庵も、意見書を提出したひとりだった。「嘉永上書」と一般には呼ばれる訥庵の意見書は、尊王攘夷を訴えかける激越な内容だった。その大略を紹介する。

野蛮な西洋諸国との交易(貿易)を許すと、互いに国の行き来をしなければならないので、日本人も海外に出るようになる。そうなると、対外貿易を禁じ、海外への渡航を禁じた我が国の伝統的な法規範は崩壊してしまう。

そして日本にも野蛮な外国と同じ「商人」根性が浸透し、日本は「君子国」から「商人国」に成り下がってしまう。日本では野蛮な外国と違い、武士と商人を区別し、国の支配層である武士は「義」と「恥」を第一に考えてきたので、世界一優れた国になった。もし外国と貿易するようになれば、日本の美徳は失われ、野蛮な外国と同類の堕落した国になってしまうだろう。

今日の社会常識に照らせば、まったくもって夜郎自大な意識であり、その思い上がりぶりは目に余る。宗教思想家の田中智学が、「八紘一宇」を提唱したのは、ちょうど半世紀後の1903年とされている。独善的な「道義的世界統一」を主張するこのフレーズは、のちに大日本帝国のアジア進出・支配を正当化するスローガンとなったが、この訥庵の意見書を読むと、その淵源を見る思いがする。

しかし尊攘思想は、そもそも200年以上にわたり海外との交流を徹底的に制限してきた末に、突如として「国家の危機」にさらされた(少なくとも当時の人はそう感じていた)ために、一種のパニック状態で生み出された思想だ。そのあたりは割り引いて考える必要があるし、こうした過激で差別的な尊攘思想を掲げることで自らの国家や民族について自覚的に考える契機となったのであれば、こうした過激思想も民族的自覚と覚醒を促す「クスリ」だったととらえるべきなのだろう。

それよりも気になるのは、商業に対する蔑視だ。

理屈もヘッタクレもない。「商人・商業=悪」という意識が何の注釈もなしに所与の前提として語られているのは、こうした商業蔑視がひとり大橋訥庵だけの偏った思想ではなく、武家の常識だったことを示している。

訥庵は尾高長七郎の師匠であるが、渋沢栄一との直接の接点は明らかではない。しかし、栄一の後半生は、こうした訥庵的な商業蔑視の常識との戦いに費やされることになるのだ。

大橋訥庵は、その後、幕府に対する不満を募らせ、過激な同志を糾合。攘夷のための挙兵を企てるが失敗。桜田門外で井伊直弼が殺害されたのち、幕府老中の座にあった安藤信正襲撃を計画。一橋慶喜に宛てた意見書がもとで足がつき、南町奉行に捕縛される。老中襲撃計画自体は門弟たちによって実行に移された。この坂下門外の変ののち、訥庵の関係者は次々に逮捕された。

訥庵本人は、幸いにして獄から解き放たれ、関係の深かった宇都宮藩に預けられたが、まもなく何者かによって毒殺された。47歳であった。

安田清人/1968年、福島県生まれ。明治大学文学部史学地理学科で日本中世史を専攻。月刊『歴史読本』(新人物往来社)などの編集に携わり、現在は「三猿舎」代表。歴史関連編集・執筆・監修などを手掛けている。